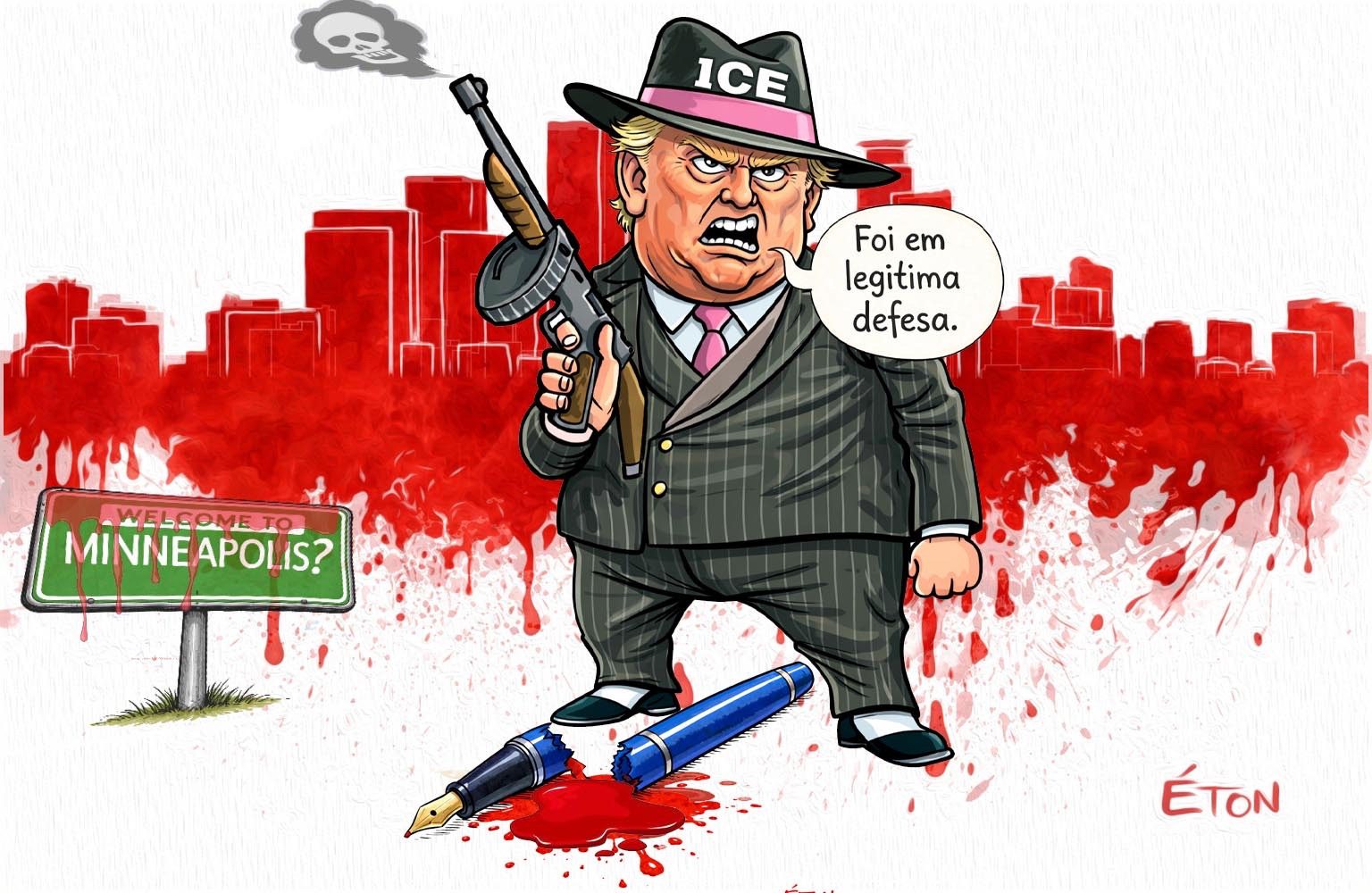

(HP, 26/02/2018)

Uma das coisas mais repugnantes já ouvidas neste país foi dita no último dia 24 de janeiro, quando, após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Lula se comparou a Nelson Mandela. Para que não haja queixas de que estamos exagerando – ou deformando – o que ocorreu, repetimos as palavras do sr. Lula: “Prenderam o Mandela, ele ficou preso por 27 anos, nem por isso a luta diminuiu. Ele voltou e foi eleito presidente” – e o resto é ainda pior.

Bastante indignado, um ativista negro escreveu, em debate na Internet: “A diferença é que Mandela foi um gigante e Lula é um piolho”.

Com efeito, Lula foi condenado por roubo de dinheiro do povo.

Mandela foi condenado por organizar e empreender a luta armada contra os nazistas do apartheid – e à prisão perpétua, em um lugar tão inóspito quanto a ilha Robben. Durante 27 anos recusou-se a renegar a sua luta em troca da soltura, até que aqueles que o colocaram na prisão acabaram por se render, com a África do Sul explodindo.

É um pouco diferente de quem, como Lula, não consegue resistir ao neoliberalismo nem em seu primeiro ato de governo – que foi o anúncio de que o presidente do Banco Central seria Henrique Meirelles, ex-presidente do BankBoston e deputado eleito pelo PSDB, partido que, supostamente, fora derrotado nas eleições presidenciais de 2002.

No julgamento de Rivonia, em 1964, foram condenados à prisão perpétua, além de Nelson Mandela, Walter Sisulu (libertado após 26 anos de prisão, eleito, em seguida, vice-presidente do Congresso Nacional Africano), Govan Mbeki (depois de 24 anos de prisão, eleito senador; pai do ex-presidente da África do Sul Thabo Mbeki), Ahmed Kathrada (após 26 anos de prisão, eleito deputado), Denis Goldberg (após 22 anos de prisão, tornou-se assessor especial do governo da África do Sul), Andrew Mlangeni (depois de 26 anos de prisão, eleito deputado), Raymond Mhlaba (após 26 anos de prisão, tornou-se premier da província de Eastern Cape) e Elias Motsoaledi (após 26 anos na Ilha Robben, eleito para o Comitê Executivo Nacional do CNA).

Nenhum destes homens recebeu um centavo de alguma Odebrecht sul-africana – ou da De Beers ou da Anglo-American, companhias que exploravam as riquezas da África do Sul e principais beneficiárias do apartheid.

O que fizeram eles, foi expresso, com uma eloquência titânica – até porque simples, sem jogos de retórica -, na declaração ao tribunal de Nelson Mandela.

Durante três horas, a 20 de abril de 1964, Mandela fez uma defesa que, em tudo, é a acusação mais completa e devastadora ao racismo, ao nazismo e à tirania.

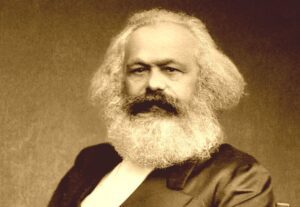

É esse documento – somente comparável às declarações de Fidel Castro diante do tribunal da ditadura de Batista; de George Dimitrov, diante do tribunal do IIIº Reich; e, em outra época, à de Karl Marx no julgamento de Colônia – que hoje passamos a publicar, ainda que de forma condensada.

Vê-se aqui, como disse um filósofo de épocas passadas, a pata do leão – isto é, o gigante, diante do qual os piolhos desaparecem.

A tradução aqui apresentada foi realizada a partir dos autos do processo, publicados pelo professor e jurista Douglas O. Linder em Nelson Mandela Trial (1963-64).

C.L.

NELSON MANDELA

Eu sou o primeiro acusado.

Tenho um bacharelado em Artes e atuei como advogado em Joanesburgo, por vários anos, em parceria com Oliver Tambo. Sou um prisioneiro, condenado a cinco anos por deixar o país sem autorização e por incitar pessoas a entrarem em greve no final de maio de 1961.

De início, quero dizer que a sugestão – feita pelo representante do Estado, em seu discurso de abertura – de que a luta na África do Sul está sob a influência de estrangeiros ou de comunistas, é totalmente incorreta. Eu fiz tudo o que fiz, tanto como indivíduo quanto como líder de meu povo, por causa de minha experiência na África do Sul e da minha própria origem africana, de que sinto orgulho, e não por causa do que qualquer forasteiro poderia ter dito.

Em minha juventude no Transkei, ouvi os anciãos da minha tribo contarem histórias dos velhos dias. Entre as histórias que eles me contaram, estavam aquelas sobre as guerras travadas por nossos ancestrais em defesa da pátria. Os nomes de Dingane e Bambata, Hintsa e Makana, Squngthi e Dalasile, Moshoeshoe e Sekhukhuni, eram pranteados como a glória de toda a nação africana. Espero que a vida possa me oferecer a oportunidade de servir a meu povo e fazer a minha própria e humilde contribuição para a sua luta pela liberdade. Isto é o que me motivou, em tudo o que fiz, em relação às acusações feitas contra mim neste processo.

Tendo dito isto, devo tratar, imediatamente e com alguma amplitude, da questão da violência. Algumas das coisas até agora ditas ao Tribunal são verdadeiras – e algumas não são verdadeiras. Não nego, entretanto, que organizei atos de sabotagem. Não os organizei com um espírito leviano, nem porque tenha algum amor pela violência. Eu os organizei como resultado de uma avaliação calma e sóbria da situação política que surgiu após muitos anos de tirania, exploração e opressão do meu povo pelos brancos.

Admito imediatamente que fui uma das pessoas que ajudaram a formar a Umkhonto we Sizwe [Lança da Nação: organização para a luta armada do Congresso Nacional Africano], e que eu desempenhei um papel proeminente em seus assuntos, até que fui preso, em agosto de 1962.

Na declaração que vou fazer, corrigirei certas falsas impressões que foram criadas por testemunhas do Estado. Entre outras coisas, vou demonstrar que alguns dos atos, referidos na evidência, não foram e não poderiam ter sido cometidos pela Umkhonto.

Também tratarei da relação entre o Congresso Nacional Africano e a Umkhonto, e do papel que eu, pessoalmente, exerci nos assuntos de ambas as organizações. Também tratarei do papel desempenhado pelo Partido Comunista. Para explicar estes assuntos de forma adequada, terei de explicar os objetivos da Umkhonto, quais os métodos que recomendou para a realização desses objetivos e por que esses métodos foram escolhidos. Também terei de explicar como me envolvi nas atividades dessas organizações.

Nego que a Umkhonto seja responsável por uma série de atos que, claramente, estão fora da política da organização, mas que foram incluídos na acusação contra nós. Não sei qual foi a justificativa para esses atos, mas, para demonstrar que eles não poderiam ter sido autorizados pela Umkhonto, quero me referir brevemente às raízes e à política da organização.

Já mencionei que eu fui uma das pessoas que ajudaram a formar a Umkhonto. Eu, e os outros que fundaram a organização, fizemos isso por duas razões.

Em primeiro lugar, acreditávamos que, como resultado da política do governo, a violência do povo africano tornara-se inevitável e que, a menos que houvesse uma liderança responsável para canalizar e controlar os sentimentos de nosso povo, ocorreriam surtos de terrorismo que produziriam uma intensidade de amargura e hostilidade entre as várias raças deste país, que não é produzida nem mesmo pela guerra.

Em segundo lugar, nós sentimos que, sem a violência, não haveria caminho algum para o povo africano ter êxito em sua luta contra o princípio da supremacia branca. Todos os modos legais de expressar oposição a esse princípio foram fechados, barrados pela legislação, e nós fomos colocados em uma posição em que devemos aceitar um estado permanente de inferioridade ou desafiar o governo.

Nós escolhemos desafiar a lei. Primeiro, infringimos a lei de uma forma que evitava qualquer recurso à violência; quando esta forma foi proibida pela legislação, e o governo recorreu a uma demonstração de força para esmagar a oposição às suas políticas, somente então nós decidimos responder à violência com violência.

Mas a violência que nós escolhemos adotar não era terrorismo. Nós, que formamos a Umkhonto, somos todos membros do Congresso Nacional Africano, e temos por trás de nós a tradição de não-violência e negociação do CNA, como meio de resolver disputas políticas. Acreditamos que a África do Sul pertence a todas as pessoas que vivem nela, e não a um grupo, seja preto ou branco. Não queríamos uma guerra inter-racial, e tentamos evitá-la até o último minuto. Se o Tribunal tiver dúvidas sobre isso, verá que toda a história de nossa organização confirma o que eu disse, e o que direi em seguida, quando descrever as táticas que a Umkhonto decidiu adotar. Quero, portanto, dizer algo sobre o Congresso Nacional Africano.

O Congresso Nacional Africano foi formado em 1912 para defender os direitos do povo africano, severamente restringidos pela Lei da África do Sul [South Africa Act], e que estavam sendo ameaçados pela Lei da Terra Nativa [Native Land Act].

Durante trinta e sete anos – isto é, até 1949 – o CNA se ateve estritamente a uma luta constitucional. Apresentou demandas e propostas; enviou delegações ao governo com a convicção de que as reivindicações africanas poderiam ser resolvidas através de discussões pacíficas e que os africanos poderiam avançar gradualmente até obter plenos direitos políticos.

Mas os governos brancos permaneceram impassíveis, e os direitos dos africanos tornaram-se cada vez menores, ao invés de maiores.

Nas palavras do meu líder, o Chefe [Albert] Lutuli, que se tornou presidente do CNA em 1952, e que depois recebeu o Prêmio Nobel da Paz:

“… quem poderá negar que trinta anos da minha vida foram gastos em vão, pacientemente, moderadamente, e modestamente diante de uma porta fechada e lacrada? Quais foram os frutos da moderação? Os últimos trinta anos viram o maior número de leis restringindo os nossos direitos e o nosso progresso, até que chegamos, hoje, a um estágio em que quase não temos direitos”.

Mesmo depois de 1949, o CNA permaneceu determinado a evitar a violência. Nesta época, no entanto, houve uma mudança nos meios de protesto estritamente constitucionais, que haviam sido empregados no passado. A mudança foi incorporada em uma decisão tomada para protestar contra a legislação do apartheid, por meio de manifestações pacíficas, mas ilegais. De acordo com esta política, o CNA lançou a Campanha de Desafio, na qual fui encarregado de liderar os voluntários.

Esta campanha baseou-se nos princípios da resistência passiva. Mais de 8.500 pessoas desafiaram as leis do apartheid e foram para a prisão. No entanto, não houve um único caso de violência no decorrer desta campanha, por parte de qualquer desafiante. Eu e 19 colegas fomos condenados pelo papel que desempenhamos na organização da campanha, mas nossas sentenças foram suspensas, principalmente porque o juiz concluiu que a disciplina e a não-violência tinham sido enfatizadas em todos os lugares.

Esse foi o momento em que a seção de voluntários do CNA foi estabelecida, e quando a palavra ‘Amadelakufa‘ [‘aqueles que estão preparados para se sacrificar‘] foi usada pela primeira vez: os voluntários foram chamados a prestar um juramento, para a defesa de certos princípios.

As evidências sobre os voluntários e seu juramento foram incluídas neste processo, mas completamente fora do contexto. Os voluntários não eram, e não são, soldados de um exército negro que juraram lutar em uma guerra civil contra os brancos. Eles eram, e são, trabalhadores dedicados que estão preparados para liderar as campanhas iniciadas pelo CNA, para distribuir panfletos, organizar greves ou fazer o que quer que seja necessário. Eles são chamados de voluntários porque se voluntariam para enfrentar as penas de prisão e chicoteamento, que agora são prescritas pela legislação por tais atos.

Durante a Campanha de Desafio, foram aprovadas a Lei de Segurança Pública e a Emenda ao Código Penal [Criminal Law Amendment Act]. Esses estatutos previam penas mais duras para as infrações cometidas por meio de protestos contra leis. Apesar disso, os protestos continuaram e o CNA manteve a sua política de não-violência.

Em 1956, 156 dirigentes da Aliança do Congresso, inclusive eu, foram presos e acusados de alta traição, incursos na Lei de Supressão do Comunismo. A política de não-violência do CNA foi contestada pelo Estado, mas, quando houve o julgamento, cinco anos depois, o Tribunal constatou que o CNA não tinha uma política de violência. Nós fomos absolvidos de todas as acusações, que incluíam a de que o CNA procurou estabelecer um estado comunista, em substituição ao regime existente. O governo sempre procurou rotular todos os seus oponentes de comunistas. Esta alegação foi repetida no presente caso, mas, como estou mostrando, o CNA não é, e nunca foi, uma organização comunista.

Em 1960, houve os fuzilamentos de Sharpeville, que resultou na proclamação do estado de emergência e na declaração do CNA como organização ilegal. Meus colegas e eu, após cuidadosa consideração, decidimos não obedecer a esse decreto. O povo africano não fazia parte do governo e não fazia as leis pelas quais era governado. Acreditamos nas palavras da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que ‘a vontade do povo será a base da autoridade do Governo’, e, para nós, aceitar o banimento era equivalente a aceitar o silêncio dos africanos por todas as eras. O CNA recusou dissolver-se; em vez disso, foi para a clandestinidade. Acreditamos que era nosso dever preservar essa organização, construída por quase cinquenta anos de trabalho incessante. Não tenho dúvida alguma que nenhuma organização política branca, que tivesse respeito por si mesma, se dissolveria, se declarada ilegal por um governo em que não tivesse voz.

Em 1960, o governo realizou um referendum que levou ao estabelecimento da República. Os africanos, que constituíam aproximadamente 70% da população da África do Sul, não tiveram direito a voto e nem sequer foram consultados sobre a proposta de mudança constitucional.

Todos nós ficamos apreensivos com o nosso futuro sob a proposta República Branca, e foi tomada uma resolução para realizar uma Conferência Pan-Africana para chamar a uma Convenção Nacional, e organizar manifestações de massa na véspera da República indesejada, se o governo não convocasse a Convenção.

A conferência contou com a presença de africanos de várias tendências políticas. Eu era o secretário da conferência e me comprometi a ser responsável pela organização da greve geral nacional, que posteriormente foi convocada para coincidir com a declaração da República. Como todas as greves dos africanos são ilegais, a pessoa que organiza essa greve deve evitar a prisão. Eu fui escolhido para ser essa pessoa, e, consequentemente, tive que deixar minha casa, minha família e meu trabalho, para me esconder e evitar a prisão.

A greve geral, em concordância com a política do CNA, seria uma manifestação pacífica. Instruções cuidadosas foram enviadas aos organizadores e membros para evitar qualquer recurso à violência. A resposta do governo foi introduzir leis novas e mais duras, mobilizar suas forças armadas e enviar Saracens [transportes blindados de tropas, de fabricação inglesa], veículos armados e soldados para os municípios, em um massivo espetáculo de força, destinado a intimidar o povo. Esta foi uma indicação de que o governo decidira governar apenas pela força, e essa decisão foi um marco na estrada para a Umkhonto.

Algo disso pode parecer irrelevante para este julgamento. Na verdade, não acredito que nada disso seja irrelevante porque, espero, permite ao Tribunal apreciar a atitude eventualmente adotada pelas diversas pessoas e órgãos envolvidos no Movimento de Libertação Nacional. Quando fui para a prisão, em 1962, a ideia dominante era que a perda de vidas deveria ser evitada. Agora, sei que isso ainda era assim em 1963.

Devo retornar a junho de 1961. O que nós, líderes de nosso povo, deveríamos fazer? Nós deveríamos ceder ao espetáculo de força e à ameaça implícita contra a ação futura, ou deveríamos lutar contra ela – e, se assim fosse, como?

Não tivemos nenhuma dúvida de que tínhamos de continuar a luta. Qualquer outra coisa teria sido rendição abjeta. Nosso problema não era se lutávamos, mas como continuar a lutar.

Nós, do CNA, sempre defendemos uma democracia não-racial, e repelimos qualquer ação que possa afastar as raças mais do que já estão afastadas.

Mas os duros fatos eram que cinquenta anos de não-violência trouxeram ao povo africano nada, além de mais e mais legislação repressiva, e cada vez menos e menos direitos.

Talvez não seja fácil para esta Corte entender, mas é um fato que, há muito tempo, as pessoas falavam de violência – do dia em que iriam lutar contra o homem branco e recuperar o país – e nós, os líderes do CNA, sempre as persuadimos a evitar a violência e a buscar métodos pacíficos.

Quando alguns de nós discutiram isso, em maio e junho de 1961, não se podia negar que nossa política, de alcançar um Estado não-racial pela não-violência, não havia conseguido nada, e que nossos seguidores começavam a perder a confiança nessa política – e estavam se tornando perturbadoras as ideias de terrorismo.

Não se deve esquecer que, nessa época, a violência tinha, de fato, se tornado uma característica da cena política sul-africana. Houve violência em 1957, quando as mulheres de Zeerust receberam ordens para portar passes; houve violência em 1958, com o abate de gado em Sekhukhuniland; houve violência em 1959, quando o povo de Cato Manor protestou contra o confisco dos passes; houve violência em 1960, quando o governo tentou impor a lei das Autoridades Bantu, em Pondoland. Trinta e nove africanos morreram nesses distúrbios. Em 1961, houve revoltas em Warmbaths, e durante todo esse tempo o Transkei tinha sido uma grande massa de inquietação.

MATÉRIAS RELACIONADAS:

http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/nelson-mandela-por-este-ideal-estou-preparado-para-morrer-2/

http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/nelson-mandela-por-este-ideal-estou-preparado-para-morrer-3/

http://https://horadopovo.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Batmovel-1.jpg.org.br/nelson-mandela-por-este-ideal-estou-preparado-para-morrer-4/