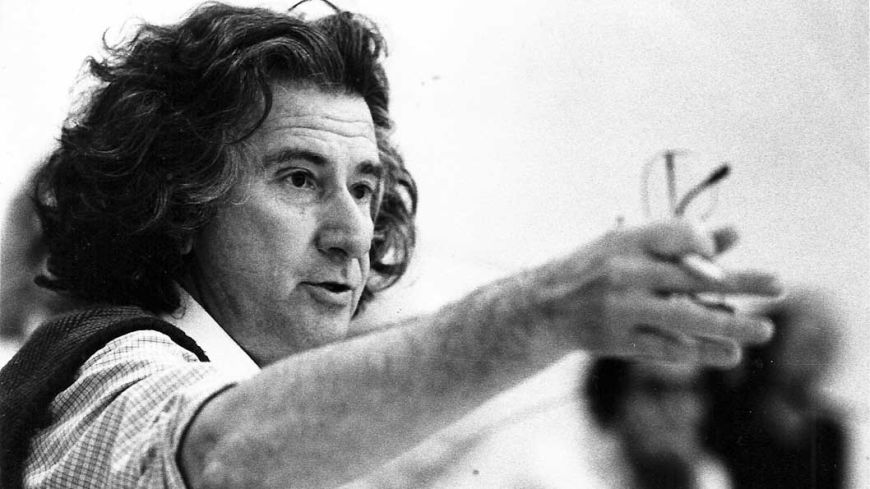

CARLOS LOPES

(HP 06/05/2009)

Certamente é difícil hoje, para quem não viveu a época, aquilatar o impacto, na segunda metade da década de 60, de “Arena conta Zumbi” na geração que estava na adolescência ou saindo dela. A maior parte daqueles jovens até então não tinham visto uma peça – ou, os que viram, na maioria, não tinham achado uma experiência estimulante, nem pelos temas nem pela forma como eram apresentados.

Porém, Augusto Boal tinha levado à cena algo diferente – que falava da liberdade, da luta e da vida dos homens, e de um personagem que era novo para quase todos. Zumbi dos Palmares era, na época, uma figura marginal nos livros de História do Brasil. Em alguns, era no máximo o intransigente que passara por cima da política “sensata” de Gangazumba e provocara – ele, não os que cometeram o massacre – o fim sangrento do quilombo. Em outros, nem aparecia.

Boal, como diretor – e, na autoria da peça, com Gianfrancesco Guarnieri – havia ressuscitado um herói esquecido da liberdade, no momento em que o Brasil acabara de imergir em 21 anos de cinzenta ditadura. De repente, a derrota de 1964 deixara de ser importante (e como ela pesava na época!). Muito mais importante, dizia “Arena conta Zumbi”, que estreou em São Paulo no dia 1º de maio de 1965, era lutar pela liberdade.

Algumas das músicas da peça – uma trilha sonora magnífica de Edu Lobo –, que não existiriam se não fosse ela, conseguiram, inclusive, adquirir vida autônoma, e a maioria de nós esquece hoje onde foi que elas surgiram.

“Upa neguinho” é o caso mais conhecido; mas também isso foi verdade – ambas gravadas por Elis Regina – com “Zambi no açoite”, que se tornou, simplesmente, “Zambi” (“Ei, ei, é Zambi/ é Zambi/ é Zambi./ É Zambi no açoite, ei, ei, é Zambi/ É Zambi lutando, é lutador/ Faca cortando, talho sem dor/ É o mesmo sangue/ E a mesma cor/ É Zambi morrendo, ei, ei é Zambi”). E, também, com “Tempo de Guerra” (“É um tempo de guerra/ é um tempo sem sol/…/ Só quem não sabe das coisas/ é um homem capaz de rir/ ah, triste tempo presente/ em que falar de amor e flor/ é esquecer que tanta gente/ tá sofrendo tanta dor”). Menos conhecida, porém muito bela, era a canção final da peça, “A morte de Zambi” (“Longe/ Num tão longe além do mar/ Meu rei guerreiro diz adeus/ A quem vai ficar/ Diz pra sua gente não desesperar/ Zambi morreu/ Se foi, mas vai voltar/ Em cada negrinho que chorar”).

Em suma, Boal havia conseguido realizar um épico nacional. Esse era o Boal que todos conheciam na década de 60. No entanto, ele começara a sua trajetória quase 10 anos antes, quando, convidado por José Renato, entrou no Teatro de Arena de São Paulo, logo ele, carioca da Penha, de família característica dos subúrbios da Leopoldina daquela época, que se formara engenheiro químico na atual UFRJ – e conseguira um doutorado nos EUA. Ao convidá-lo, José Renato mostrava a sua grande visão do teatro, a mesma que o levou, em seguida, a dirigir “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, inaugurando um ciclo no qual Boal estaria à vontade e se tornaria uma de suas principais figuras.

Então, em 1959, Boal realiza o seu primeiro grande trabalho de direção, em “Chapetuba Futebol Clube”, de Oduvaldo Vianna Filho. O que se desenvolve, com Boal, José Renato, Gianfrancesco e Vianinha é, finalmente, uma dramaturgia nacional e popular. Estamos, aqui, muito além daquele despejar de fantasmas que Nelson Rodrigues, a partir da década de 40 do século passado, levou ao teatro, aliás perfeitamente compatível com as concepções elitistas e filo-européias do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), iniciado em 1948 e, não por acaso, encerrado em 1964.

Pois a ditadura será o divisor de águas para toda uma geração – aliás, para várias, digamos assim, para os brasileiros. Boal não tem dúvida de que lado deve ficar. Aliás, considera que é impossível ficar do outro lado. No livro de memórias em que relata sua prisão e tortura, “Milagre no Brasil” (1979), ele conta como, na cadeia, leu uma entrevista de dois músicos pregando uma suposta neutralidade da arte (“não existe violão de esquerda ou de direita”), e percebeu como tal asneira significava uma rendição diante da opressão. Os dois músicos, por sinal, chamavam-se Gilberto Gil e Caetano Veloso, que haviam trabalhado com Boal em “Arena conta Bahia” e “Tempo de Guerra”.

Antes de sua prisão, Boal ainda faria “Arena conta Tiradentes” e, naturalmente, “Opinião”, com Zé Ketti, Nara Leão (depois Maria Bethania) e João do Vale, que estreou no mesmo ano de “Arena conta Zumbi”. Tanto já foi dito deste espetáculo como um marco da resistência à ditadura, que a nós sobrou ressaltar o seu lado estético, a beleza de suas músicas e textos. Porém, esse lado é inseparável do outro.

Boal nunca se mobilizou pelos refletores da mídia. Nunca traiu o povo nem a si mesmo. Há apenas dois meses, escreveu: “Vinte anos atrás, eu dirigi Fedra de Racine, no Rio de Janeiro. O cenário era pobre; no chão, peles de vaca; em volta, bambus. Antes de começar o espetáculo, eu dizia aos meus atores: – ‘Agora acabou a ficção que fazemos no dia-a-dia. Quando cruzarem esses bambus, lá no palco, nenhum de vocês tem o direito de mentir. Teatro é a Verdade Escondida’. Vendo o mundo além das aparências, vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas, vemos o mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo porque sabemos que outro mundo é possível. Mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos entrando em cena, no palco e na vida”.

Falecido no sábado, dia 2, Augusto Boal estará presente para sempre na história do nosso país como um de seus imperecíveis artistas, e, sobretudo, como um de seus grandes homens.