CARLOS LOPES

Em 1890, os industriais brasileiros dirigiram ao então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, um memorial em que diziam:

“A revolução [republicana] seria uma simples substituição de pessoal político, quando muito imposta por princípios absolutos estéreis, pela filosofia abstrata, sem a utilidade prática de uma renovação econômica e social para melhorar as condições de vida e progresso de um povo, sem fornecer-lhe os elementos de autonomia estável, independente da força armada. Embora republicano, o Brasil continuaria sob o regime colonial, com um povo simplesmente agrícola e colhedor de matérias-primas para a Europa, que lhas reverte fabricadas com um lucro enorme, que lhe fornece todas as coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar, de acordo com o sistema comercial de que somos vítimas como os povos da Ásia e da África…” (Congresso Nacional. Anais da Câmara dos Deputados. Segunda Sessão da Primeira Legislatura, Rio, 1890, III, cit. em Nelson Werneck Sodré, História da Burguesia Brasileira, Civilização Brasileira, 2ª edição, 1967, pp. 188-189).

Já conhecemos, pelos artigos anteriores desta série sobre a República, a política industrializante, de desenvolvimento nacional, associada aos nomes de Rui Barbosa e Floriano Peixoto (v. HP 07/03/2024, A política econômica de Rui Barbosa e HP 04/04/2024, Floriano, a defesa da democracia e da independência econômica).

Essa política passa a ser desmontada no governo de Prudente de Morais, e, mais radicalmente, no governo de Campos Sales e seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho.

Para isso, o governo federal, no período de Campos Sales, estabelece um acordo com as oligarquias regionais, que ficaria conhecido como “política dos governadores”, pelo qual ficavam garantidas as situações estaduais, através da infame “comissão de reconhecimento de poderes” do Congresso. Em troca, os governos estaduais – isto é, as oligarquias regionais – sustentavam a estagnação política e econômica do país, imposta pelo governo central.

A república oligárquica no Brasil foi estabelecida em função da submissão externa – que era a política do governo Campos Sales. Foi para executar a espoliação financeira londrina, que a situação das oligarquias estaduais passou a ser sustentada.

Somente os parlamentares que passassem pela aprovação da “comissão de reconhecimento de poderes” teriam posse no parlamento. E somente os que tivessem aval dos governadores (na época chamados de “presidentes” dos Estados) tinham aprovação dessa comissão.

Por esse mecanismo, o governo podia passar os projetos mais reacionários no parlamento.

Essa situação de profundo atraso político, em que a fraude eleitoral era a norma, somente seria interrompida com a Revolução de 1930.

Aqui, nos interessa o aspecto econômico, que foi a base de todo esse fétido e pútrido pântano.

Trata-se de um retrocesso à política econômica do Império, com a submissão completa aos bancos ingleses – isto é, aos ditames dos Rothschilds, com os quais o Brasil rompera na Proclamação da República.

Isto explica o trauma que o governo Campos Sales significou para o Brasil. Não se tratava mais, como na época da Independência, de sustentar o recém autônomo Estado escravagista com empréstimos externos, mas em regredir a uma situação com a qual o país já rompera. Esse retrocesso equivalia, em termos econômicos, a um terremoto.

Nesse sentido, José Maria Bello, um político da República Velha transformado em historiador, está certo ao escrever que Campos Sales tinha “a crença na urgente necessidade de retorno à política tradicional do Império” (cf. História da República (1889-1945), Companhia Editora Nacional, 1956, p. 218).

Mas o desmonte da política republicana – e, portanto, a restauração da política monárquica sob a forma vazia da República – inicia-se, como já referimos, no governo Prudente de Morais.

De 1894 até o atentado de 5 de novembro de 1897 – no qual morreu o ministro da Guerra, marechal Bittencourt -, a impopularidade de Prudente de Morais é avassaladora. Seu antecessor, Floriano Peixoto, apesar de já falecido, mantém a popularidade advinda da política republicana.

O atentado – e a morte de Bittencourt – marca uma virada na opinião pública.

O mandato de Prudente de Morais é, portanto, a luta entre a oligarquia cafeeira de São Paulo, da qual ele e Campos Sales se fazem representantes, e os florianistas – além de outros representantes da indústria nacional, como Rui Barbosa.

A crise do café fez com que a oligarquia atingisse um raro grau de histeria, dirigido politicamente, sobretudo, contra Rui Barbosa e Floriano, além de outros industrialistas (por exemplo, Amaro Cavalcanti e Serzedelo Correia).

O objetivo era recorrer aos bancos ingleses – isto é, aos Rothschilds – para financiar os lucros com o café.

As alegações para sustentar que o Brasil seria uma nação “com vocação essencialmente agrícola” não são originais. Segundo esses apologistas da submissão, as indústrias seriam “artificiais”. As únicas indústrias “naturais” seriam aquelas derivadas da agricultura, aliás, aquelas que eram meras extensões da agricultura, tal como a Matte Larangeira, pertencente ao ministro da Fazenda de Campos Sales, Joaquim Murtinho.

As indústrias nacionais, diziam esses inimigos da indústria, sacrificariam o povo, pois teriam que ser sustentadas pelo Estado, para conseguirem concorrer com as indústrias dos países centrais, fazendo o consumidor pagar caro o que poderia comprar mais barato se fosse importado.

Essas alegações encontrariam pleno acolhimento nos escritos de Joaquim Murtinho, um médico-homeopata, travestido de economista, que seria o ideólogo (e ministro da Fazenda) de Campos Sales. Ainda no governo Prudente de Morais, quando ministro do presidente interino Manuel Vitorino – um político baiano que ocupava a vice-presidência -, Murtinho escrevera:

“A ideia errônea e antissocial de que a grandeza industrial de nossa pátria depende sobretudo de nossa libertação cada vez mais completa da indústria estrangeira foi provocando a aspiração de estabelecer empresas industriais de todos os gêneros para se conseguir realizar aquele desideratum pseudo patriótico. De outro lado, a grande ilusão financeira, de que mal acabamos de sair, fez-nos acreditar na existência de capitais enormes, de riquezas inesgotáveis e mais que suficientes para realizar aquela aspiração” (v. Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Introdução ao Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas Joaquim Murtinho em maio de 1897, Rio, 1897, III).

Murtinho estrebuchava contra “o estabelecimento de indústrias artificiais”, pois o “emprego de capitais e operários em indústrias artificiais representa um verdadeiro esbanjamento da fortuna nacional” (grifos nossos).

Um argumento paradoxal para um homem que achava uma ilusão perigosa a crença dos republicanos na extraordinária riqueza do Brasil.

Da mesma forma, o seu segundo argumento: Murtinho, como ministro da Fazenda, submeteria os brasileiros a uma violenta escorcha fiscal; no entanto, escrevia, sobre as indústrias:

“O custo da produção nessas indústrias [supostamente artificiais], sendo muito alto em relação ao dos que nos vêm do exterior, eleva, por meio de taxas ultraprotecionistas nas tarifas da alfândega, o preço dos produtos estrangeiros, criando assim um mercado falso, em que os produtos internos vencem na concorrência os produtos do exterior. Todo consumidor é, pois, lesado, e a diferença entre o que ele paga pelos objetos nesse regime e o que pagaria em um regime livre representa um imposto que lhe é arrancado para manutenção daquelas indústrias” (v. Relatório apresentado ao Presidente dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda Joaquim Murtinho no ano de 1901, Rio, 1901, III).

Em outras palavras, toda indústria que não pudesse concorrer com as indústrias inglesas sem protecionismo, era considerada, por Murtinho, como artificial.

Por outro lado, ele não alegava, apenas, que produzíamos caro o que poderíamos importar barato, mas, também, e pela mesma razão (as tarifas protecionistas), que importávamos caro o que poderíamos importar barato.

A infâmia é dirigida, sem mais intermediários, contra os republicanos:

“O nosso patriotismo exulta com esta política industrial curiosa: Importamos caro aquilo que podíamos produzir barato e produzimos caro aquilo que podíamos importar barato, fórmula que representa degradação econômica, pois que ela se traduz no emprego dos nossos capitais e do nosso esforço para elevar o preço dos objetos de consumo, tornando a vida cada vez mais dura e mais difícil.” (idem, itálicos no original).

Como todos os lacaios da banca estrangeira que surgiram por aqui – e em outros países dependentes – Joaquim Murtinho sempre mascara a sua submissão sob a fantasia de que nossa economia é regulada pelos mesmos princípios que a economia da metrópole, isto é, a economia inglesa.

Evidentemente, isso é uma falácia. A Inglaterra estabeleceu o padrão-ouro em 1825, e, em 1894, já tinha completado sua revolução industrial. Pretender – como Murtinho – que devíamos também estabelecer o padrão-ouro, significava que o mil-réis seria subsidiário da libra esterlina, às custas de não desenvolvermos indústria própria. Nossa indústria, portanto, seria a indústria inglesa.

Concretamente, era essa a política econômica proposta – e executada – por Murtinho e Campos Sales.

É interessante o comentário de Nelson Werneck Sodré:

“Murtinho admitia que a teoria econômica válida nos países capitalistas era igualmente válida no Brasil, ainda em etapa pré-capitalista. Desconhecia, na sua lógica formal, que as indústrias, nos países do tipo do Brasil, particularmente naquela fase histórica, não surgem desde logo em condições de competir com as estrangeiras, ligadas a uma etapa mais avançada; e que elas só podem atravessar a fase inicial na medida em que lhes seja reservado o mercado interno, uma vez que, nessa fase, não estão em condições de disputar mercados externos. O raciocínio simplista de Murtinho parte sempre da premissa da igualdade de condições entre a indústria nacional e a indústria estrangeira, como da premissa, ligada à anterior, da vigência ainda de um capitalismo de concorrência que, na verdade, o advento do imperialismo liquidara. Sua orientação era consequente, porém, desde que defendia a não intervenção do Estado na vida econômica nacional, ponto de vista pacífico e comum de todos os que partem daquelas premissas, inclusive os atuais. E, inevitavelmente, como estes, achava que a ação governamental só deveria exercer-se no sentido de ordenar as finanças e ‘atrair braços e capitais estrangeiros’. Como se vê, o imperialismo nada tem de original ou, antes, sua inovação recente limita-se ao anticomunismo, que Murtinho, por razões óbvias, desconheceu” (cf. Nelson Werneck Sodré, História da Burguesia Brasileira, Civilização Brasileira, 2ª edição, 1967, p. 211).

A última parte do parágrafo anterior não é inteiramente verdadeira, pois Murtinho deblaterou desmedidamente contra o socialismo. Mas podemos aceitar que o comunismo, tal e qual se apresentou após a Revolução Russa, não foi objeto de seus ataques, já que ele morreu em 1911.

A política econômica de retrocesso começou com o ministro da Fazenda de Prudente de Morais, Rodrigues Alves, por sinal, um monarquista somente convertido à República após a Proclamação.

Todo o conteúdo da política de Rodrigues Alves está em estancar o fluxo de renda da agricultura para a indústria e acabar com qualquer auxílio do Estado aos industriais. Em suma, uma política de favorecimento à agricultura, executada por um fazendeiro e ex-senhor de escravos.

O famoso funding loan, de horrenda memória, foi elaborado – e fechado – ainda no governo de Prudente de Morais, embora tenha sido executado durante os quatro anos do governo Campos Sales.

Antes de expor o que constituiu o funding loan, observemos que a premissa da qual Prudente de Morais, Campos Sales e outros próceres partiam – a de que o Brasil estava falido – era redondamente errada.

O Brasil poderia emitir moeda, tal como hoje pode emitir. Apenas o submisso apego ao padrão-ouro o impedia de fazê-lo. Algo que escandalizava os oligarcas de São Paulo na política de Rui Barbosa e de Floriano Peixoto era, exatamente, o seu “papelismo”, isto é, sua independência em relação ao padrão-ouro, portanto, à libra esterlina e aos Rothschilds.

A oligarquia cafeeira não conseguia viver sem submissão aos bancos estrangeiros – até porque, suas mercadorias agrícolas dependiam do mercado externo.

Por essa razão, “o governo de Prudente de Morais (…) não descobria outra solução além de um empréstimo externo” (José Maria Bello, op. cit., p. 217).

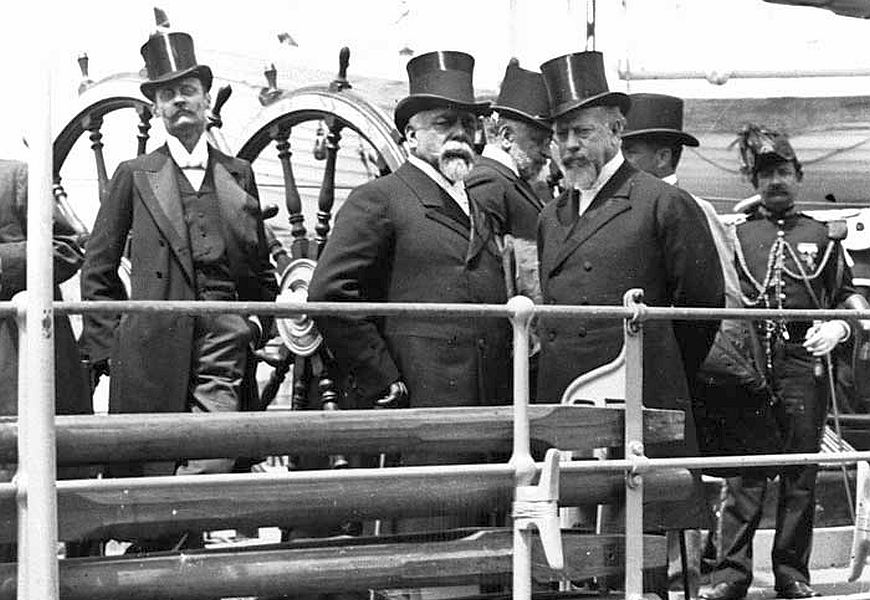

Nesse momento, os Rotschilds, percebendo as dificuldades do governo brasileiro, negam um empréstimo para, assim, fazer o país se dobrar mais e mais. É então que o presidente eleito, Campos Sales, viaja para o exterior.

“Em abril de 1898, Campos Sales embarca para a Europa. (…) Depois de sua partida, chegara ao Rio de Janeiro o diretor do London and River Plate Bank com um projeto dos banqueiros de Londres sobre a moratória (…). Ligados às finanças brasileiras desde a independência política, com os seus interesses ameaçados – os capitais britânicos invertidos no Brasil atingiam mais de 80 milhões de libras esterlinas – os Rothschilds apressavam-se em auxiliar o devedor em expectativa de falência por uma primeira concordata” (José Maria Bello, op. cit., p. 217).

Esse “auxílio ao devedor” é muito interessante, pois os Rothschilds “propunham um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas com a garantia de todas as rendas alfandegárias do Brasil, receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e do serviço de abastecimento d’água no Rio de Janeiro; o Governo federal retiraria de circulação (…) uma soma de papel equivalente às emissões do funding, que seria recolhida aos bancos estrangeiros, constituídos em trust, e publicamente queimada, obrigando-se também a não contrair novos empréstimos durante o período da moratória”.

Em suma, eles propunham, em troca do empréstimo, a submissão total do país. E ainda houve quem, como o autor que citamos, considerasse isso um “auxílio” ao Brasil…

As modificações que Campos Sales conseguiu na Europa, em relação às condições inicialmente propostas pelos Rothschilds, foram cosméticas. Na verdade, ele concordava com a submissão do país aos bancos ingleses, pois essa era a política de sua classe. As modificações, pequenas, eram, meramente, referentes à taxa de câmbio dos empréstimos.

Tanto Prudente de Morais quanto Campos Sales – mas não Rodrigues Alves nem Afonso Pena – eram veteranos da campanha republicana, assim como Bernardino de Campos, que substituiria Rodrigues Alves como ministro da Fazenda de Prudente de Morais e presidente (governador) de São Paulo. Faziam parte daquela parcela da oligarquia que se tornou republicana e acabou prevalecendo ao fim da década de 80 do século XIX. Uma vez proclamada a República, eles e outros membros paulistas da campanha republicana (por exemplo, Rangel Pestana) envidaram seus esforços para voltar à política do Império, a do “essencialmente agrícola com submissão aos bancos ingleses”.

Na República, esse retrocesso representava a submissão do latifúndio cafeeiro ao imperialismo, ou seja, aos bancos ingleses. O que Campos Sales executou, com o estrangulamento da indústria do país e o fim de qualquer perspectiva industrializante. Repetindo o seu ministro da Fazenda, para ele quaisquer indústrias nacionais eram “completamente artificiais”. As indústrias “naturais” eram as inglesas, ou, talvez, as norte-americanas:

“É tempo de tomar o caminho certo; e o que nós devemos fazer para esse fim é nos esforçarmos para exportar tudo quanto pudermos produzir em melhores condições do que outros países, e importar tudo quanto eles possam produzir em melhores condições do que nós” (Mensagem de Campos Sales ao Congresso de 3 de maio de 1899).

Em suma, somente podíamos produzir “em melhores condições do que outros países”, mercadorias agrícolas e matérias-primas. Os produtos industriais seriam importados da Inglaterra e dos Estados Unidos. Sinteticamente, é a fórmula da estagnação e atraso do país.

Essa política é abertamente racista, como esclareceu o próprio Joaquim Murtinho, em sua mensagem ao presidente interino Manuel Vitorino:

“Não podemos, como muitos aspiram, tomar os Estados Unidos da América do Norte como tipo para nosso desenvolvimento industrial, porque não temos as aptidões superiores de sua raça, força que representa o papel principal no progresso industrial desse grande país.”

Logo, o motivo pelo qual não podíamos desenvolver a indústria era, no fundamental, a nossa inferioridade racial.

É algo semelhante à afirmação de um descendente ideológico de Joaquim Murtinho, o notório Roberto Campos, que garantiu a Celso Furtado que éramos incapazes de desenvolver a indústria petrolífera (cf. Celso Furtado, A Fantasia Organizada, Paz e Terra, 4ª edição, 1985, p. 162).

A Petrobrás que o diga…

2

Vejamos, então, as condições finais do acordo com os Rothschilds – isto é, o funding loan:

Os juros da dívida externa do governo seriam pagos – de 1898 a 1901 – em títulos, funding bonds, a juros de 5%.

A amortização de todos os empréstimos externos ficava suspensa por 13 anos, recomeçando em 1911.

As garantias do empréstimo eram as rendas da alfândega do Rio de Janeiro, e, também, em caráter subsidiário, todas as outras alfândegas do Brasil, além dos empréstimos já contraídos em 1883, 1888, 1889, 1893 e 1895 – um total de £ 37.731.820 – e os juros das companhias de estradas de ferro, além do empréstimo interno em ouro, de 4,5%, de 1879.

O Brasil ficava obrigado a “não contrair empréstimos no estrangeiro, dar garantias a qualquer operação de crédito e lançar empréstimos internos com juros pagáveis na Europa, até junho de 1901, retirar da circulação do papel-moeda soma equivalente, ao câmbio de 18, aos títulos emitidos do empréstimo, com o fim de ser incinerada, e a de constituir, em Londres, um fundo de garantia, com as rendas que viriam a ser discriminadas pela lei número 581, de 20 de julho de 1899” (Nelson Werneck Sodré, op. cit., p. 215).

Era uma completa extorsão. Mas Joaquim Murtinho afirmou, em seu relatório ministerial de 1901, que “o que queriam os nossos credores era exatamente o que queriam todos os brasileiros”.

No entanto, existia no país uma acirrada oposição a essa política, representada por homens como Rui Barbosa, Vieira Souto e Edmundo Bittencourt – que fundou um jornal, o Correio da Manhã, explicitamente para se opor a Campos Sales e Joaquim Murtinho.

Este último afirmou que seus opositores eram “levados por paixões partidárias”. Mas foi necessário o próprio Campos Sales intervir na imprensa – através do suborno de jornais, e, inclusive, com artigos que publicou – para sustentar essa política de submissão e atraso.

Campos Sales, aliás, considerava a economia brasileira uma dádiva dos Rothschilds (literalmente: “sem eles, seria difícil calcular quão baixo desceria o nível do nosso crédito”).

Não surpreende, portanto, que, já nessa época, o governo tenha submetido o país a um processo de privatização – fundamentalmente através da venda e arrendamento de próprios públicos ao capital estrangeiro. Esta era uma consequência direta do funding loan.

Evidentemente, a recessão – e uma recessão brutal – se tornou inevitável. Hoje, os livros de história econômica mencionam a crise bancária de 1900 e a crise industrial de 1901. Resta dizer que essas crises foram provocadas pela política de Campos Sales e Murtinho. Como consequência, a indústria estrangeira monopolizou o mercado brasileiro – e o capital estrangeiro tomou o setor financeiro, diante da falência geral dos bancos na praça nacional.

No primeiro orçamento do século XX, “Murtinho definia a decisão de alienar ou arrendar todas as ferrovias da União, aplicando o produto na reorganização financeira, de vender todos os próprios da União em que não estivessem instalados serviços ou repartições federais. Todos os terrenos da União poderiam ser aforados perpetuamente” (Nelson Werneck Sodré, op. cit., p. 219-220).

Até mesmo um dos apoiadores dessa política – o presidente seguinte, Rodrigues Alves, que foi governador de São Paulo durante o período de Campos Sales – foi obrigado a resgatar o falido Banco da República (fusão do Banco do Brasil com o Banco dos Estados Unidos do Brasil). Assim surgiu, em 1905, o atual Banco do Brasil, como banco público.

Em seu ensaio sobre Murtinho – apontado por alguns como um escrito apologético – Nícia Villela Luz, autora de um clássico da nossa história econômica (A Luta pela Industrialização do Brasil), lembra a oposição a essa política, e seu principal representante econômico, Luís Rafael Vieira Souto, professor da Politécnica que publicou uma série de artigos no Correio da Manhã.

Hoje, Vieira Souto é mais conhecido pela avenida, em Ipanema, que leva seu nome. No entanto, foi um economista importante, engenheiro e empresário industrial, além de presidente do Jockey Club e, claro, professor de economia política da Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

A maior parte de seus artigos contra a política de Campos Sales e Murtinho foram publicados em novembro e dezembro de 1901, no jornal que citamos, depois reunidos no livro O Último Relatório da Fazenda (ed. L. Malafaia Junior, 1902), e reproduzidos em Ideias Econômicas de Joaquim Murtinho (org. Nícia Villela Luz, ed. Senado Federal – Fundação Casa de Rui Barbosa, Brasília, 1980).

Escreve Nícia Villela Luz na introdução do último volume:

“Na época, Murtinho foi, com efeito, muito atacado, destacando-se entre seus críticos o engenheiro e industrial Luís Rafael Vieira Souto. Com sólidos argumentos e apoiando-se no que havia de mais atualizado em matéria de teoria econômica, particularmente da escola italiana, pôs-se em campo, através da imprensa, para combater e invalidar os frágeis ‘princípios’ do Ministro da Fazenda.

“Vieira Souto pertencia àquele grupo de industrialistas que, nos primórdios de nossa industrialização, lutavam por uma política governamental de maior proteção às atividades manufatureiras, já que consideravam o desenvolvimento industrial do Brasil imprescindível para o progresso e grandeza da Nação. Dentre suas críticas, que, embora bem fundamentadas, não deixam de ser polêmicas, ressaltam-se os artigos publicados no Correio da Manhã, de novembro a dezembro de 1901, no auge, portanto, da crise econômica deflagrada pela política financeira do Governo.

“Depois de pulverizar o histórico, traçado por Murtinho, das finanças brasileiras no Império, Vieira Souto ironiza o simplismo de suas ideias econômicas, particularmente sua ‘teoria’ a propósito das oscilações cambiais. Mas o ponto fundamental da discussão era a questão da teoria quantitativa da moeda. Enquanto que, para Murtinho, o meio circulante deveria crescer de acordo com a riqueza do País, Vieira Souto dava ênfase à velocidade da circulação monetária. Contesta àquele quando afirma ‘que a circulação do numerário é ou deve ser proporcional à riqueza e à produção nacional’ e é mesmo de opinião ‘que o uso da moeda é inversamente proporcional ao estado de riqueza e civilização do povo’.

“Dando o exemplo dos Estados Unidos, diz: ‘os países mais ricos e mais produtores são os que gozam de maior desenvolvimento e disseminação do crédito, e portanto carecem de quantidade relativamente menor de moeda, para manter com regularidade o seu movimento econômico. Por outro lado é também nesses países que a circulação econômica se efetua com maior atividade’.

“Não acredita, como Murtinho, que o papel-moeda seja ‘a causa fundamental e direta da variação do câmbio; é simplesmente uma circunstância indireta e secundária, que pode atuar ou deixar de atuar, e só atua prejudicialmente quando a situação dos créditos e débitos internacionais é indispensável ao País’.

“Enfim, para nos limitarmos aos pontos fundamentais, Vieira Souto, dando primazia ao desenvolvimento nacional, critica severamente o agravamento dos impostos que, em sua opinião, estava sufocando aquela produção: ‘Se o Dr. Murtinho não houvesse exagerado os impostos, ou se ao menos houvesse empregado os saldos orçamentários que obteve, não em destruí-los pelo fogo, mas em desenvolver as forças produtivas da Nação, o câmbio, em vez de elevar-se em consequência da extraordinária redução da importação, derivada da estagnação do comércio e da restrição de todos os consumos, teria subido influenciado pelo melhoramento dos preços de todos os gêneros nacionais’.

“Verifica-se, pois, que as críticas veementes de Vieira dirigiam-se não só à frágil argumentação teórica de Murtinho, mas à própria corrente metalista seguida por este. Reconhecia, aliás, que a posição assumida pelo Ministro da Fazenda era ‘há quase dois séculos’, como lembra ironicamente, a de David Hume, Adam Smith e Baptista Say” (cf. Nícia Villela Luz, Joaquim Murtinho e o darwinismo econômico, in Ideias Econômicas de Joaquim Murtinho, pp. 57-58).

3

Entretanto, o resumo de Nícia Villela Luz não faz inteira justiça aos artigos de Vieira Souto contra Joaquim Murtinho et caterva.

Sendo assim, e porque hoje são desconhecidos, somos obrigados a reproduzir alguns trechos desses artigos, ainda que isso dificulte a leitura de nosso texto.

“No corrente ano [1901], entretanto, a curiosidade pública tinha motivos de sobra para aguçar-se pelo aparecimento do relatório. As lisonjeiras promessas anteriormente feitas pelo ministro não se tinham realizado; o governo precipitara uma temerosa crise de numerário e de crédito, que perdura e não cessa de tomar incremento; todas as classes ativas, todo o povo sente-se oprimido e depauperado pela política adotada e pela falta de medidas que urge adotar; enfim, a todos parecia que este governo, que por tantos e tão graves erros se tornou o mais impopular dos governos do Brasil, carecia e tinha o dever de dar satisfação à opinião pública propondo-se a mudar de rumo” (Vieira Souto, O último relatório da Fazenda, in Ideias Econômicas de Joaquim Murtinho, ed. cit., p. 343).

“Na segunda quinzena de setembro surgiu finalmente o almejado trabalho, mas a verdade é que ele veio sepultar as últimas esperanças dos crédulos. Os mesmos raciocínios falsos, os mesmos pretensiosos conceitos, as mesmas conjecturas sem base, as mesmas extravagâncias ousadamente exibidas como doutrinas científicas, tudo aí se encontra na Introdução, como nos dois anteriores relatórios, revelando a mesma desorientação que tão fatal tem sido ao progresso do Brasil nos últimos três anos” (p. 344, itálico no original).

Murtinho era um adepto precoce do “só se gasta o que se arrecada”, máxima depois apropriada por Antonio de Oliveira Salazar e outros próceres. Naturalmente, era com o dinheiro dos impostos – isto é, o dinheiro do povo – que pretendia pagar aos bancos estrangeiros. Com esse objetivo, os empréstimos (isto é, o crédito público) eram mais um estorvo do que um facilitador da espoliação financeira.

Vieira Souto aborda a questão do seguinte modo:

“O atual Ministro da Fazenda pretende que a Nação deve restringir suas despesas ao produto dos impostos anualmente arrecadados. Era, há quase dois séculos, a opinião de David Hume e Adão Smith, na Inglaterra, e de Baptista Say, na França; porém então a Economia Política ainda não era uma ciência, ou achava-se no estado de infância. Daí para cá fez ela imensos progressos, e hoje não há economista ou financista que subscreva semelhante doutrina; ao contrário, todos reconhecem o enorme poder adquirido pelo crédito público, o seu uso cada vez mais frequente e mais vasto, a vantagem de preferi-lo à agravação dos impostos, quando eles são já onerosos, como agora sucede no Brasil, e finalmente a necessidade e mesmo a conveniência de lançar-se mão desse recurso.

“Um país só poderia limitar suas despesas ao produto dos impostos cobrados, se os seus governos dispusessem do mágico poder de evitar a influência de circunstâncias superiores à vontade humana ou à manifestação de eventualidades funestas. Ainda assim, supondo a absoluta e permanente normalidade da vida social, seria mister que os governos se abstivessem de acompanhar o progresso geral dos outros povos, e que resignadamente mantivessem o país em um estado de civilização incomparavelmente inferior e quase semisselvagem” (p. 350).

“O abuso dos impostos é mais desastroso do que o do crédito e, quando os primeiros não bastam para a satisfação das despesas sociais, forçoso é recorrer aos últimos”.

(…)

“Além das circunstâncias excepcionais que obrigam os governos a lançar mão dos empréstimos, uma causa geral e permanente atua em idêntico sentido: a necessidade de aumentar a força e o poder produtivo do país” (p. 351).

“… que entenderá S. Ex.ª por boa gestão das finanças? Os três anos de sua administração respondem: sobrecarregar o povo de impostos para obter avultados saldos anuais; queimar estes saldos, desfalcando a circulação do numerário indispensável às transações e atrofiando o comércio e a indústria; provocar caprichosamente uma crise bancária que aniquilou os institutos de crédito nacionais; abandonar a sorte da lavoura à seleção natural. É a isto que S. Ex.ª chama sustentar os créditos da nação, sustentar a República” (p. 355).

Vieira Souto aponta várias fraudes no relatório de Murtinho, mas, aqui, daremos importância aos problemas conceituais. Por exemplo, contradizendo uma colocação explícita de Murtinho:

“… a desvalorização da nossa moeda não era a causa do mal financeiro, eram os males ou erros financeiros e políticos que produziam a desvalorização da moeda” (p. 357).

Depois de localizar várias mentiras no relatório de Murtinho quanto à suposta obrigação do funding de queimar notas de papel-moeda, Vieira Souto mostra que o ministro da Fazenda é mais submisso do que exigiam os banqueiros ingleses:

“… a referida obrigação imposta pelo acordo de Londres não passa de tosca desculpa. E tanto assim é que a pretendida imposição do funding não excede de 115.000:000$, ao passo que o dr. Murtinho ainda agora sustenta que precisamos queimar mais trezentos mil, para valorizar o meio circulante” (pp. 370-371, itálicos no original).

“… a inculcada imposição do funding não passa de um pretexto demasiadamente calvo, de que o Ministro da Fazenda lança mão para aplacar o clamor geral que a incineração tem produzido” (p. 371).

Aqui, chegamos ao núcleo da crítica de Vieira Souto. Consiste ela em que a política de Campos Sales e Joaquim Murtinho, ao promover uma brutal contração dos meios de pagamento – isto é, a queima de papel-moeda prevista pelo funding loan, e mesmo além desta – estrangulou o conjunto da economia: a indústria, o comércio, o setor bancário nacional, e também a agricultura.

Assim, a baixa dos preços daquela época foi uma função da falta de dinheiro, ou seja, da redução do consumo de comida, vestuário, etc. Da mesma forma, a baixa nos preços das mercadorias de exportação, que colocaram os vendedores brasileiros à mercê dos compradores estrangeiros.

Vieira Souto critica diretamente a fórmula de Murtinho, que pretendia uma valorização do câmbio – isto é, do mil-réis – através da queima de papel-moeda.

“Do extremo norte ao extremo sul da República, não há um só dia em que não se levantem os clamores contra os enormes prejuízos que estão atingindo todas as classes trabalhadoras e que se têm manifestado pela extraordinária redução na amplitude da circulação, pela grande diminuição dos negócios e por todas as outras formas de perturbação das relações econômicas. Ora, foi o próprio dr. Murtinho quem dogmaticamente estabeleceu que tais infelicidades só afligiriam o povo se a operação da queima fosse efetuada sem critério ou prudência. Em vista dos tristes resultados que estamos presenciando, deixamos, pois, à consciência do Ministro da Fazenda declarar se o que faltou na operação foi a prudência ou o critério, ou ambas as coisas” (p. 381).

“O Dr. Murtinho, como já tivemos ocasião de ver, assegura que os governos não possuem outra fonte de recursos senão o imposto, porque um empréstimo não é mais do que o adiantamento de capitais, cujos juros e amortização serão pagos com o produto dos impostos. Destarte S. Ex.ª confunde o caráter de uma operação de crédito com a maneira de saldá-la, e nem ao menos pondera que os efeitos econômicos são radicalmente distintos e que a distinção não é indiferente ao povo, porquanto o imposto pesa exclusivamente sobre a atualidade, enquanto o ônus dos empréstimos reparte-se pelas gerações futuras” (pp. 388-389, itálicos no original).

“O Dr. Murtinho imaginou que o meio de valorizar a moeda brasileira é queimar parte do numerário em circulação e para isto promoveu o aumento dos impostos existentes e a criação de outros. Ainda que a valorização da moeda pela eliminação de parte do meio circulante não fosse, nas condições atuais do Brasil, um erro provado, a política do ministro seria condenável porque as vantagens da valorização jamais compensariam os avultados prejuízos determinados pela sobrecarga tributária” (pp. 389-390).

“O atual Ministro da Fazenda começou a queimar papel moeda há três anos, e à medida que a circulação se contraía e se pronunciavam os demais efeitos perniciosos da queima, S. Ex.ª mais se entusiasmava em agravar os impostos, a fim de fazer avultar os saldos orçamentários que destinava à fogueira. Este plano financeiro produziu um duplo resultado funesto: a agravação dos impostos reduziu gradual e incessantemente o capital disponível do comércio, lavoura e indústria; por outro lado a queima dos saldos assim obtidos, desfalcando e contraindo cada vez mais a circulação, dificultou os negócios, elevou o juro do dinheiro, restringiu o crédito, baixou os preços dos produtos, diminuiu os salários, desanimou os produtores e depauperou a população. Eis aí o duplo erro que os críticos do Ministro da Fazenda condenaram e condenam e cuja gravidade a argumentação sofística de S. Ex.ª não conseguirá atenuar” (pp. 390-391).

Esta política de contração do mil-réis como meio circulante do Brasil não era determinada, no entanto, pela ignorância ou estupidez de Joaquim Murtinho. O favorecimento aos bancos ingleses – e, portanto, à libra esterlina – era seu objetivo. Como o próprio Vieira Souto observa, ainda que algo tangencialmente:

“Toda a política financeira do atual Ministro da Fazenda, tem volteado ao redor deste eixo: queimar papel para elevar proporcionalmente o câmbio, porque elevar o câmbio é valorizar o papel-moeda; todos os seus atos têm convergido sistematicamente para esse desideratum, traçado de acordo com a fórmula que S. Ex.ª inventou; todas as suas ideias subordinam-se a essa doutrina, segundo a qual o aumento do papel-moeda faz sempre baixar a taxa cambial, e a diminuição de parte dele forçosamente a faz subir. A taxa do câmbio, em absoluta dependência da quantidade do papel circulante, é para S. Exª um dogma científico” (p. 407, itálicos no original).

Quanto menos papel moeda (ou meio circulante), mais estaríamos à mercê dos Rothschilds e outros banqueiros estrangeiros.

4

No décimo quinto artigo que publicou no Correio da Manhã, Vieira Souto examinou a falência do Banco da República, instituição financeira semioficial à cabeça da qual Murtinho e Campos Sales haviam colocado um agiota estrangeiro, um certo Pettersen, gerente do Banco Alemão no Rio de Janeiro.

A falência do Banco da República – antecessor do atual Banco do Brasil – arrastara o conjunto dos bancos nacionais da praça do Rio de Janeiro, deixando sem crédito a indústria, o comércio e a lavoura brasileiras.

Em seu relatório, Murtinho afirma que deixara falir o Banco da República (e, por consequência, os demais institutos de crédito nacionais), negando-lhe um aporte de 50 mil contos, porque esse banco “era um bazar”, no qual havia tudo menos dinheiro.

A resposta de Vieira Souto é aguda:

“O Banco da República e outros nacionais eram bazares, pensa o ministro; mas S. Ex.ª esquece que, em grande parte, as quinquilharias que enchiam tais bazares eram apólices federais e que estas foram adquiridas, ou para salvar o governo em apuros, como fazia o Banco da República, quando as emissões de títulos da dívida pública interna não encontravam subscritores, ou, como faziam os outros, para formar uma reserva que servisse de garantia ao Tesouro, quando a situação da praça os obrigasse a pedir apoio ao governo baseados na Lei de 27 de maio de 1875, que permitia a emissão temporária de 25.000 contos de papel para aquele fim, lei que o Dr. Murtinho pediu e conseguiu que fosse revogada, de surpresa, a fim de esquivar o Tesouro à obrigação de recorrer à praça quando ela se achasse nas referidas condições. A Lei de 1875 era fruto de longa experiência dos nossos velhos estadistas que nela encontraram precioso recurso para vencer dificuldades provenientes de contrações ocasionais da circulação monetária; entretanto, o Dr. Murtinho a fez revogar caprichosamente, privando-se por suas próprias mãos de um aparelho de previdência e ilaqueando a boa fé dos nossos institutos de crédito que, escudados na citada lei, haviam aplicado grandes somas à compra de apólices” (p. 443, itálicos no original).

“Exclama o Dr. Murtinho que emitir seria mais do que um erro, seria um crime. Já mostramos que para auxiliar o Banco da República o governo não carecia fazer emissão de dinheiro; porém admitindo, por hipótese, que carecesse, o mal resultante não seria infinitamente menor do que produziu a solução adotada por S. Ex.ª? Se era um crime emitir papel, não foi muito maior crime precipitar a medonha crise que a todos sufoca e tudo tem aniquilado? (…) Suponha-se contudo que a soma emitida não seria restituída; o prejuízo ficaria limitado à sua importância; ao passo que, desencadeando a crise que se alastrou por todo o País, S. Ex.ª aniquilou por longos anos o crédito e arrastou o País a este estado de indescritível ruína que avassalou todas as classes produtoras. Na verdade, avaliem-se as perdas sofridas: na agricultura a extraordinária baixa dos preços de todos os produtos representa centenas de milheiros de contos perdidos; no comércio, considera-se excepcionalmente feliz a casa que apenas tem tido seus lucros reduzidos de 50 a 60%; na indústria, as fábricas que não fecharam diminuíram o pessoal ou o número de dias ou de horas de trabalho. Inúmeras lavouras estão sendo abandonadas; o imenso capital despendido em edifícios, máquinas e aparelhos industriais, não rende o mínimo juro; os estoques encalhados nas casas comerciais sofrem com o tempo a inevitável deterioração; e a classe operária, que simboliza o trabalho nacional, essa principal fonte de riqueza de todos os povos, permanece, como é público e notório, em situação de extrema miséria. Em um só mês a nação perde, portanto, soma muito superior àqueles 50.000 contos que o Dr. Murtinho regateou ao Banco da República, e que no entanto não seriam perdidos.

“Emitir papel moeda é um crime! E arrasar todos os bancos nacionais, promover a bancarrota geral, o que é?” (p. 445).

Murtinho sempre se apresentara como um ferrenho adepto do “darwinismo social”, doutrina reacionária, protonazista, de Spencer, pela qual os fortes devem prevalecer – e mesmo eliminar – os fracos.

Era através dessa suposta filosofia que racionalizava a submissão do Brasil à Inglaterra e aos banqueiros ingleses – ou que justificava deixar o Banco da República (e os demais bancos nacionais) ir à falência.

Bem posto, não era essa “filosofia” que servia de móvel a Murtinho. Não era por causa dela que arrastava o Brasil para a ruína, o atraso, a dependência extrema. Ao inverso, era a sua submissão – inclusive a sua crença de que o povo brasileiro era inferior – que o fazia recorrer a essa “filosofia”.

“E porque esta era a sua convicção, esta a sua intransigente doutrina, o Dr. Murtinho, desde que ocupou o cargo de Ministro da Indústria, esforçou-se pela aplicação dos seus princípios, sustando todas as obras públicas em andamento, rescindindo com enorme ônus para o Estado numerosos contratos de empreitada, propondo e obtendo do Congresso autorização para vender ou arrendar as vias férreas de propriedade da Nação, inclusive a Estrada de Ferro Central, e proclamando a necessidade de entregar a sorte da lavoura, do comércio, da indústria, de todas as classes laboriosas, enfim, ao princípio da seleção natural, ao sábio princípio do struggle for life, que S. Ex.ª aprendera lendo as obras de Herbert Spencer. Qualquer que fosse o círculo em que se desenvolvesse a atividade econômica do cidadão; por mais que essa atividade carecesse do concurso dos poderes públicos para bem desenvolver-se; ainda que aquele círculo tangenciasse, penetrasse ou se confundisse com o círculo do interesse, da prosperidade, da força, da grandeza da pátria, devia o governo limitar sua ação unicamente a garantir a liberdade, a justiça e a segurança individual, abstendo-se de intervir direta ou indiretamente em tudo mais” (p. 450, itálicos no original).

“Desferindo o golpe de setembro de 1900 sobre o Banco da República, o Dr. Murtinho devia ter previsto que a natural solidariedade dessa nossa principal instituição de crédito com as outras menores, inevitavelmente arrastaria a ruína de muitas e o enfraquecimento ou o descrédito das restantes, posto que quase todas estivessem em perfeitas condições de solvabilidade; como provaram mais tarde; porquanto, se lhes faltava dinheiro para resistirem à corrida que as surpreendera, tinham no seu ativo valores reais, superiores ao passivo. Mau grado aquela previsão, que o Ministro da Fazenda fez ou devia ter feito, S. Ex.ª não vacilou em precipitar a crise alegando que o Tesouro não podia arriscar-se a perder os 50.000 contos que solicitava o Banco da República; mas S. Ex.ª não viu que, derrotados os bancos nacionais, o crédito no Brasil ficaria morto por prazo que ninguém pode calcular, porque as instituições desta espécie não vivem só de dinheiro e de títulos, sustentam-se também de renome, de tradições e de experiência, cabedal precioso que só o tempo pode dar” (p. 457).

Ao fim do governo Campos Sales, o crédito estava tão morto que nem a oligarquia cafeeira – os fazendeiros que produziam café – conseguiam financiar sua lavoura.

O que obrigou o presidente seguinte, Rodrigues Alves, um fazendeiro de café de Guaratinguetá, a resgatar o Banco da República, como instituição pública, estatal, agora com o nome de Banco do Brasil.

“É conhecida a predileção fanática do atual Ministro da Fazenda pelo princípio da seleção natural; princípio proveitoso em relação aos irracionais, cujo desenvolvimento físico é condição única de sua superioridade, mas sempre absurdo, insensato, quando se trata do homem e da sociedade, cujo principal objetivo é o aperfeiçoamento intelectual e moral. Como professor da Escola Politécnica, ou no exercício da sua profissão de médico, e especialmente no tirocínio da sua carreira política, S. Ex.ª tem a todo propósito preconizado a aplicação da seleção natural” (p. 462).

Porém, não escapa a Vieira Souto que esse apego à seleção natural não é caprichosa filosofia, ou apenas convicção pseudocientífica, mas racionalização da luta de classes, ideologia de domínio dos supostamente fortes – o imperialismo, as finanças estrangeiras – sobre o povo brasileiro:

“Belo ideal republicano, edificante orientação de um governo democrático que se extasia ante a eliminação dos humildes, suplantados pelos poderosos! Vão lá dizer ao Ministro da Fazenda que esses que S. Ex.ª diz que não tinham condições de vida, haviam vivido e prosperado antes da má sina lhes ter flagelado com o Governo atual. Vão lá dizer a S. Ex.ª que a doutrina da seleção natural é cômoda para os governos preguiçosos ou incapazes, que não querem ou não sabem procurar remédio para os males sociais, mas impiedosa e funesta para os governados; que essa doutrina é a inspiradora do individualismo, que por sua vez é a negação de todas as necessidades que impelem e de todas as vantagens que seduzem os homens a formar comunidades políticas; que, se a ação do Estado não deve absorver, deve entretanto suscitar e fortificar a atividade individual; que se o Estado não trabalha e não economiza pelo indivíduo, deve ajudá-lo a trabalhar e economizar; que finalmente a escolha ou seleção natural é muitas vezes contraproducente, porque as eventualidades a que estão sujeitos o comércio, a indústria e a lavoura, colocam, em um dado momento, o forte nas mesmas contingências do fraco. O Ministro continuará entrincheirado nos seus princípios pseudocientíficos, frio, indiferente, cruel ante os sofrimentos que estão sacrificando todas as classes, todos os indivíduos, e que são por isso o sofrimento da pátria” (pp. 462-463, itálicos no original).

E, sobre as consequências políticas desse desastre:

“O Dr. Murtinho chama a isto ‘republicanizar a República‘. Não sabemos bem o alcance deste lema ou desta divisa; o que sabemos é que nunca a República desceu e desprestigiou-se tanto, nunca conquistou tantas antipatias nem concentrou tantos ódios, como nos três anos do atual Governo. O Dr. Campos Sales deve tê-lo percebido no abandono e no isolamento em que o deixa o povo. O Palácio do Catete é hoje a fiel imagem da ilha de Robinson Crusoé” (pp. 466-467, itálicos no original).

5

Entretanto, há dois aspectos nucleares em torno dos quais a política de Murtinho orbita. O primeiro é a desnacionalização, isto é, a alienação do país. Nas palavras de Vieira Souto:

“… S. Ex.ª tem demonstrado exuberantemente que prefere sempre os estrangeiros aos brasileiros, para ocuparem os cargos ou realizarem os negócios mais rendosos. O exemplo da entrada do Sr. Pettersen para o Banco da República e o do arrendamento das estradas de ferro do norte a uma companhia inglesa, de preferência a capitalistas nacionais que ofereciam muito maiores vantagens, são bastante convincentes” (p. 468).

O outro aspecto é o ataque à indústria, aspecto que é combinado com o anterior, pois seu objetivo é, exatamente, favorecer a indústria inglesa. Para isso, é essencial que sejamos um país agrícola, sem manufaturas ou com raras manufaturas, importando produtos industriais da Inglaterra, ou, talvez, dos Estados Unidos.

“Desde a sua passagem pelo Ministério da Viação, o Dr. Murtinho fez profissão de fé de franca hostilidade à indústria fabril que é no nosso País uma parasita, não obstante possuirmos mais de mil e duzentas fábricas movidas a vapor ou por motores hidráulicos, representando capitais que têm sido computados em quantia superior a 800.000 contos. A mesma opinião expendeu S. Ex.ª no seu primeiro relatório da Fazenda, em 1899, classificando as indústrias do País como artificiais” (p. 470, itálico no original).

Como mostra Vieira Souto, Murtinho considera que somente são naturais aquelas indústrias nacionais que estão em pé de igualdade com as indústrias dos países desenvolvidos – isto é, no caso do Brasil daquela época, nenhuma.

Mas a questão é que ele não quer que nenhuma indústria nacional se iguale ou posso se igualar às indústrias estrangeiras. Não quer porque o capital estrangeiro, que é o seu patrão ideológico – e não somente ideológico, sobretudo os bancos –, não quer competidores nacionais no Brasil. E Murtinho não tinha pensamento próprio. Ele pensa com a cabeça dos banqueiros de Londres, e, talvez, outras praças, europeias ou norte-americanas.

Daí o seu combate ao protecionismo. Sem proteção, a indústria brasileira estaria à mercê das economias estrangeiras. Mas, segundo Murtinho, somente a indústria nacional que pudesse sobreviver sem qualquer proteção, poderia ser considerada natural.

Comentando o relatório de Murtinho, escreve Vieira Souto:

“De sorte que em um país novo, como o Brasil, o criterium para julgar-se da naturalidade de uma indústria é poder esta lutar vantajosamente, em livre concorrência, com as similares dos mais adiantados e ricos países do mundo! Uma criança não tem o direito de viver, se não nascer com bastante forças e bastantemente aparelhada para lutar com o indivíduo que atingiu a plena virilidade. O Brasil, o Chile e a Argentina pretendem ser nações independentes? Pois estão em erro. Só deviam ter nascido depois de possuírem couraçados e cruzadores capazes de baterem-se com os dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Assim para a indústria. O capital, no Brasil, está em via de formação, o juro é alto, o crédito é escasso, os meios de transporte insuficientes e caros etc., mas isso que importa? Se os brasileiros querem ter a veleidade de possuir indústria nacional, comecem por lutar com a Europa e a América do Norte, onde os elementos de produção adquiriram o máximo vigor. E ninguém objete que, sendo a luta impossível com armas tão desiguais, a indústria do país novo não nascerá, ou morrerá no nascedouro, e assim nunca chegará a época de efetuar-se a evolução do Estado exclusivamente agrícola, para o Estado agrícola-industrial, que é aquele que simboliza o apogeu da força, da riqueza e da civilização. O ministro, baseado sempre na teoria da produção espontânea, de Spencer, e no progresso gerado pela seleção, responderá que a dualidade econômica é uma lei natural e que aos países fortes compete a exploração da indústria fabril, enquanto que os fracos, como o Brasil, devem resignar-se a permanecer essencialmente agrícolas.

“Todas as grandes nações iniciaram a sua vida industrial pelo protecionismo, compreendendo que antes de tudo é necessário garantir o mercado interior aos novos produtos nacionais; algumas delas, como a Inglaterra, não hesitaram mesmo em lançar mão para isso de medidas proibitivas” (pp. 470-471, itálicos no original).

Em trabalho posterior (O câmbio da miséria), também publicado no Correio da Manhã, onde examina a publicação econômica de um jornal favorável a Murtinho e Campos Sales, Vieira Souto faz um balanço do governo:

“No período de Governo dos Drs. Campos Sales e Murtinho o povo viu-se constrangido a cortar em tudo o que come, em tudo o que veste, em tudo o que usa e necessita para o seu gozo ou seu trabalho. A enorme redução da importação do pinho e do cimento mostram a paralisação da indústria construtora; a do carvão de pedra, alcatrão, breu etc. indicam o marasmo de diversas indústrias manufatureiras” (p. 498).

“… o Dr. Murtinho teimou em obter a alta do câmbio pela queima do já escasso meio circulante que possuíamos. Os resultados, como prevíramos, aí estão comprovados, pela estatística: sacrifício do valor das exportações e das importações, e por consequência ruína do País.

“Eis por que dizemos que o câmbio, melhorado por meio de tais artifícios é o câmbio da miséria; a alta da taxa é a alta da decadência da Nação” (p. 502).

“O dr. Murtinho não se convenceu quando profetizamos o desastre e combatemos as suas medidas financeiras, quer à luz dos princípios científicos, quer com o auxílio da prática das outras nações que se têm achado submetidas ao regime do papel moeda; não se convencerá agora diante do testemunho indiscutível da nossa estatística, e não se convenceria jamais, ainda que acumulássemos argumentos e provas em cinquenta volumes. Pouco importa. Não nos arrependemos do trabalho feito. Os ministros passam, mas a Nação fica e com ela fica a opinião pública que condena e condenará sempre indignada a política que nos conduziu a este estado de humilhação e aniquilamento geral” (p. 507).

E, no trabalho que encerra seu livro, intitulado, precisamente, Último apelo, dirigido ao Congresso:

“Nunca um país civilizado chegou a situação mais crítica do que a que atravessamos. O atual Ministro da Fazenda parece ter tomado a peito mostrar quanto uma nação trabalhadora e rica pode retrogradar e arruinar-se em poucos anos, e não há dúvida que o conseguiu, talvez mais completamente do que desejava. As falências importantes multiplicam-se cada dia, os desastres sucedem-se sem interrupção, o esmorecimento apossa-se dos ânimos em todas as camadas sociais e em todos os ramos do trabalho. Pode o Congresso por mais tempo assistir impassível ao desmoronamento? A Economia Política estabelece os princípios teóricos, a história econômica fornece os preceitos práticos e os preciosos exemplos de providências que em conjunturas análogas foram tomadas com êxito por outros países. Nestas circunstâncias, que espera o Congresso para resolver? Acreditará acaso que é possível protelar-se a solução do problema?” (p. 512).

O Congresso, submetido à “política dos governadores”, era, infelizmente, apenas uma instância homologatória da ruína financeira e econômica do país, implementada, sob o mando dos Rothschilds, por Campos Sales e Joaquim Murtinho.

6

Este é o nosso último artigo da atual série sobre a República, iniciada com São Borja e o caráter popular da República: uma introdução e prosseguida com A República e a revolução, A política econômica de Rui Barbosa e Floriano, a defesa da democracia e da independência econômica.

Além destes, cumpre mencionar mais dois artigos, também publicados na Hora do Povo: O nascimento da República e os jabutis em cima das árvores e A República e a formação do caráter nacional.

Sobre a Independência do Brasil, o leitor poderá consultar Os Andradas e outros heróis da Independência do Brasil.

Porém, devemos, agora, principalmente nos concentrar na Revolução Republicana – e no trânsito do nosso país, depois da gloriosa derrubada da monarquia, para as décadas de reação e atraso que duraram até 1930.

A República, após Campos Sales, não estava morta, nem reduzida a uma oca fórmula. Eram republicanos os tenentes das revoltas da década de 20, assim como aqueles que fizeram a Revolução de 30. E, forçoso é observar, eram republicanos os marinheiros da Revolta da Chibata.

Entretanto, o retrocesso à política do Império – isto é, à política de submissão aos bancos ingleses – abafou a República, sob forma oligárquica, até a revolução de Getúlio Vargas.

Essa foi a obra de Campos Sales e Joaquim Murtinho.

Apesar do desastre que isso significou, a literatura sobre esse período é, quase toda ela, apologética. As exceções, como Nelson Werneck Sodré, são honrosas. Em geral, Campos Sales e Joaquim Murtinho são apresentados como restauradores das finanças do Brasil, como se destruir a economia – e, de resto, o país – fosse alguma “restauração” ou “reconstrução”.

Não existe período sobre o qual a historiografia seja tão falsa, falsíssima, quanto este, até porque é difícil encontrar governo mais reacionário, na História do Brasil, que o de Campos Sales.

Isso é reconhecido, embora marginalmente, até por alguns autores que não são infensos à política de Campos Sales e Murtinho:

“Analisando a situação geral da economia e das finanças do Brasil, Joaquim Murtinho não se limitara a criticar a política até então seguida pela República; traçara uma forma de programa de governo, com a lógica formal dos velhos economistas liberais do século XIX. A política republicana, segundo Murtinho, vivera sobre duas ilusões perigosas: a crença nas extraordinárias riquezas do Brasil, e a confiança na capacidade realizadora do papel inconversível, e, que, afinal, se somavam e se confundiam como aspectos diversos do mesmo erro de julgamento sobre a realidade dos fatos. Partindo da primeira ideia, os estadistas republicanos tinham julgado possível improvisar a rápida industrialização do Brasil. A elevação das tarifas alfandegárias e as emissões contínuas de notas sem lastro, do Tesouro ou dos bancos, eram naturalmente os instrumentos com que os governos poderiam fomentar o progresso material. Como os brasileiros não tinham a capacidade de iniciativa e os hábitos de trabalho dos norte-americanos – Joaquim Murtinho desprezava, na sua digressão, os elementos da grande indústria existentes nos Estados Unidos, como o ferro e a hulha – frustravam-se fatalmente todas as tentativas de industrialização. As novas indústrias projetadas ficavam no papel, ou serviam apenas para imobilizar parte do capital em circulação, estimular o urbanismo e aumentar as importações, com grave prejuízo para a agricultura, verdadeira fonte de riqueza nacional. O inflacionismo despertava o gosto da especulação e do jogo, e, sobretudo, aviltava as taxas cambiais, pois, para Joaquim Murtinho, como para todos os adeptos da teoria quantitativa do dinheiro, o câmbio prendia-se quase exclusivamente ao maior ou menor volume de papel em circulação. Como consequência lógica da política protecionista e industrializante, surgiam a mania do emprego público e o intervencionismo do Estado, que se convertia em empreendedor de obras e serviços, preparando, assim, o advento da maior praga das sociedades modernas – o socialismo…” (José Maria Bello, op. cit., p. 219).

Na prática, apesar da suposta crença na pujança da agricultura, nem esta escapou da terra arrasada em que, sob Campos Sales, se tornou o país. Como diz, em seguida, o mesmo autor:

“… a política de Murtinho e Campos Sales acabaria arruinando igualmente as precárias atividades industriais e as velhas explorações agrícolas. Multiplicando os impostos, encarecia a vida que prometera baratear; contrariando qualquer surto novo de industrialização, mantinha o País no regime da monocultura agrícola e da economia de exportação. Salvava-se o Tesouro com a maior indigência da coletividade” (José Maria Bello, op. cit., p. 220).

Era inevitável que, com a contração dos meios de pagamento, ocasionada pela queima de papel moeda, também a agricultura fosse atingida, assim como a indústria, o comércio e o setor bancário nacional.

As manifestações do povo ao fim do governo, quando Campos Sales foi apedrejado ao sair da Presidência, foram uma definição do caráter de sua administração:

“Campos Sales e Joaquim Murtinho poderiam afirmar que haviam realizado o seu programa de governo. Empobrecera-se ainda mais o Brasil; tinham-se arruinado os velhos senhores de engenho do Nordeste, que entregavam a gleba tradicional aos agiotas das cidades; sorte idêntica ameaçava os fazendeiros de café; desfaziam-se as antigas esperanças de industrialização urbana; exauria-se o contribuinte pela insaciabilidade do fisco. Mas enriquecera-se o Tesouro, e aos banqueiros europeus voltara a confiança nos lucrativos negócios do Brasil. Os Rothschilds eram sinceros no seu caloroso telegrama de aplausos a Campos Sales, ao termo do governo deste…” (idem, p. 227).

Com efeito.