Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, publicamos nesta página um trecho de “O Precursor do Abolicionismo no Brasil (Luiz Gama)”, de Sud Mennucci.

O livro de Mennucci – professor, geógrafo, escritor e jornalista (foi diretor de “O Estado de S. Paulo” em sua fase pública, de 1943 a 1945) – apareceu, na Coleção Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, em 1938. É hoje a obra clássica sobre a vida de Luiz Gama.

Abaixo, condensamos o capítulo “Influência do novo ambiente”, que aborda o país em que Luiz Gama iniciou a sua luta.

No momento em que um governo reacionário e corrupto quer fazer o país voltar – ou coisa pior – à época da escravidão, tal texto é altamente instrutivo. Assim como é inspiradora a vida do homem que enfrentou essa realidade.

C.L.

SUD MENNUCCI

A escravidão sempre foi, em toda a parte, e, portanto, aqui também, uma questão suja, nojenta, repugnante.

O primeiro desapontamento, profundo, enervante, contristador, que a escravidão reservava a um homem com a privilegiada inteligência de Luiz Gama, foi o verificar que a sociedade brasileira em peso considerava o negro como não sendo gente. A classificação de “folêgo-vivo”, que se lhe dava nos engenhos, respondia cabalmente ao conceito fundamental de que os negros não se diferenciavam em nada dos demais semoventes que a propriedade comportava. E o regime de servidão que se lhes aplicava não só não constituía crime algum, mas era, ao contrário, a única forma de proteção e defesa do próprio negro, como as jaulas e as gaiolas dos animais, nos jardins zoológicos.

As provas abundam. Uma é, sem dúvida, decisiva e definitiva, quanto a essa maneira de pensar e de sentir: a marca a fogo com o nome do senhor no corpo dos escravos.

Ao tempo de Luiz Gama, a praxe continuava, em pleno vigor, embora a Constituição do Império, promulgada a 25 de março de 1824, contivesse este dispositivo salutar e terminante:

“Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis”. (art. 179 § 19).

Gama, porém, tivera carradas de razão quando soltara o epigrama viperino das “Novidades Antigas”, para cravá-lo, como uma comenda, no peito dos juristas:

Doutores da Verdade, do Direito –

Mas que ao ‘torto’ também lá dão seu jeito.

Efetivamente, os senhores continuaram a aplicar todas essas formas brutalíssimas de castigo e quando solicitados em juízo, a jurisprudência pátria achou o escaninho salvador pelo qual se esgueirou o direito de persistir nas práticas cruéis da repressão doméstica. “O jeito” consistiu em declarar, peremptoriamente, que a Constituição do Império se referia a cidadãos e os escravos não pertenciam a tal categoria. De fato, escravo era gado.

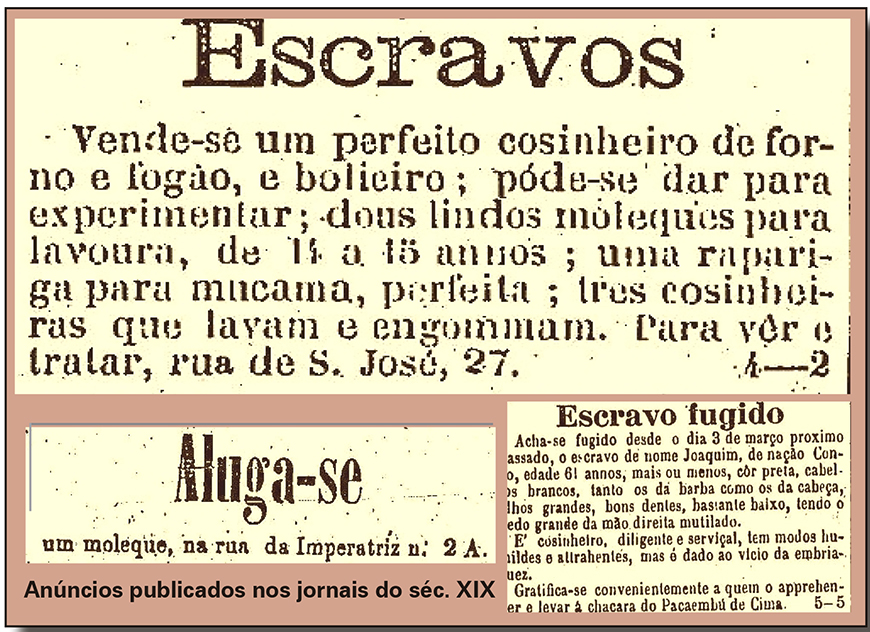

Evaristo de Moraes, no seu “A Campanha Abolicionista”, arrola anúncios em que as marcas de fogo são confessadas publicamente e, entre eles, um que deixa os contemporâneos em suspenso, transcrito do “Diário de São Paulo”, de 19 de dezembro de 1884 e assim concebido:

“ESCRAVO FUGIDO

Acha-se acoutado nesta cidade o escravo pardo de nome Adão, de 29 anos de idade, pertencente ao fazendeiro abaixo-assinado. É alto, magro, tem bons dentes e alguns sinais de castigos nas costas, com as marcas S. P. nas nádegas. É muito falador e tem por costume gabar muito a província da Bahia, donde é filho. Quem o prender e levar à Casa da Correção será gratificado com a quantia de 200$000. São Paulo, 17 de dezembro de 1884. Saturnino Pedroso”.

Vejam a idade do negro, 29 anos. Reparem na data do anúncio, há pouco mais de três anos de antecedência da Lei Áurea.

“LIVRES”

A lei de 7 de novembro de 1831 estabelecera que os africanos boçais, isto é, os ignorantes da língua e dos costumes da terra, importados depois da lei em vigor, seriam devolvidos ao seu país de origem, pagando as despesas o importador da mercadoria.

Os interesses dos que governavam o Brasil, pois a monarquia foi sempre dirigida pela aristocracia rural, conseguiram encontrar, desde logo, dificuldades nessa devolução e, alegando mil pretextos e desculpas, foi a administração pública deixando esses pretos aqui mesmo.

“Sei que, sobretudo, pesou para isso a conveniência que se tinha em vista de encher o país de trabalhadores adaptados ao seu clima; sei que se alegava como inépcia reexportar braços que já se possuíam, e de cuja criminosa introdução não era o governo culpado”. Assim escrevia Tavares Bastos, em 1861, nas suas admiráveis “Cartas do Solitário”. E acrescentava, num assomo de coragem para o tempo: “Eis aí a linguagem do egoísmo”. Egoísmo era um eufemismo para disfarçar o verdadeiro nome dessa torpe traficância.

Mantidos aqui os africanos boçais, que legalmente eram irredutíveis ao cativeiro, começou o jogo de astúcia para levá-los, aos poucos, até o tronco dos escravos.

A lei mandava que se lhes entregasse uma pequena lata, pendurada ao pescoço, contendo uma carta declaratória de que o portador era livre. Mas como esses negros, “livres”, não podiam ficar inutilmente pesando sobre as arcas da Fazenda Pública, estabeleceu-se que eles teriam de trabalhar 14 anos em serviços públicos, “enquanto não fossem reexportados”.

Estávamos caminhando para o desideratum escravocrata. Já houvera os pretextos para não reembarcar os negros. Agora, já havia a forma para coonestar a demora da devolução, fazendo-os trabalhar afim de que pagassem o próprio sustento.

O terceiro passo aí vinha. Foi quando o Governo, atendendo a reclamos dos lavradores, achou de bom alvitre alugar o trabalho desses homens “livres”.

A princípio a medida foi empregada só para o município da Capital. Depois, a cousa estendeu-se, naturalmente, em seguimento a um plano bem amadurecido e bem urdido. Já era uma crueldade aplicar a esses desgraçados o prêmio de 14 anos de servidão por haverem feito, contra a vontade, uma viagem em navio negreiro, nas condições que ninguém ignora. Com o novo sistema de arrendamento do trabalho manual, os boçais “livres”, dentro de poucos anos, se encontraram, de fato e de direito, definitivamente incorporados ao grosso da população escrava. As substituições se haviam operado de mil modos e maneiras, especialmente pelo registro de óbitos de negros. Toda vez que falecia um escravo antigo, o assentamento registrava o nome do boçal livre. E este ia ocupar, legalmente, o lugar vago deixado pelo outro.

A desenvoltura, nessa matéria, foi-se ampliando de tal forma que, enquanto senhores não se arreceavam de anunciar a venda de africanos livres, o governo tomava medidas muito mais importantes, que tornavam irrecusável a sua completa, total, absoluta conivência nas praxes e práticas que tinham capturado para a escravidão milhares de indivíduos a quem as nossas leis reconheciam o direito de liberdade.

Uma delas não tinha classificação: foi a que, pela lei orçamentária de 21 de outubro de 1843, começou a rubricar como verba de receita ordinária do Estado, a arrecadação dos salários dos negros boçais, salários destinados à formação do pecúlio de reexportação. O dispositivo era tanto letra morta que os estadistas do Império incorporaram essa renda aos proventos normais da administração pública.

Ademais, para que desaparecessem as últimas veleidades desses negros “livres”, portadores da lata escarnecedora, criou-se um sistema aperfeiçoadíssimo de formalidades para que o negro nunca chegasse a obter essa suspirada carta de alforria. Foi ainda Tavares Bastos quem, no Apêndice IV das suas citadas “Cartas do Solitário”, teve a feliz lembrança de transcrever um artigo publicado no “Diário do Rio de Janeiro”, em que se contava a odisseia de um negro boçal “livre”, em busca da sua carta, depois dos 14 anos de servidão. Legou-a aos pósteros como o atestado mais convincente da profunda identificação governamental à causa negreira e da corrupção dos homens. Merece traslado esse documento em que se enumeram as infinitas barreiras colocadas propositadamente no caminho de um pobre analfabeto, depois de sugado no seu trabalho de lustros contínuos. Ninguém poderia inventar cousa mais acabada para impedir o acesso à liberdade a respeito de alguns desgraçados que uma lata trágica já declarara libertos.

Dizia o artigo:

“Esses infelizes devem resignar-se e esperar.

“O africano livre, entregue ao serviço de particulares ou de estabelecimentos públicos, não passa de um verdadeiro escravo; os que desfrutam seus serviços não caem na asneira de facilitar-lhe a emancipação, e, como escravo que é de fato, não pode adquirir meios pecuniários com que pague a advogados e procuradores para tratarem de sua emancipação.

“Segue-se, portanto, que esses infelizes devem resignar-se com a pulha da lei, ou esperar que o acaso lhes depare um protetor desinteressado e que, revestido da mais evangélica paciência, se prepare a sofrer e acompanhar todas as seguintes provas desta nova inquisição moral:

1°) Pedir ao escrivão dos africanos a certidão demonstrativa de que é passado o lapso de tempo.

2°) Requerer ao governo imperial por intermédio da secretaria da justiça.

3°) O ministro da justiça manda ouvir o juiz de órfãos.

4°) O juiz de órfãos informa e faz volver a petição ao ministro.

5°) O ministro manda ouvir o chefe de polícia.

6°) O chefe de polícia manda ouvir o curador geral.

7°) O curador geral dá a sua informação e faz voltar a petição ao chefe de polícia.

8°) O chefe de polícia manda ouvir o administrador da casa de correção.

9°) O administrador da casa de correção informa e faz voltar ao chefe de polícia.

10°) O chefe de polícia informa e faz voltar à secretaria da justiça.

11º) A secretaria faz uma resenha de todas as informações para o ministro despachar.

12°) O ministro despacha afinal, mandando passar a carta de liberdade.

13º) Volta a petição ao juiz de órfãos.

14°) Expede-se um aviso ao chefe.

15º) O juiz de órfãos remete a petição ao escrivão e faz passar a carta, que este demora em seu poder até que a parte vá pagar os emolumentos.

16°) Remete-se a carta ao chefe de polícia.

17°) O chefe de polícia oficia ao administrador da casa de correção mandando vir o africano.

18°) O administrador manda-o, e o chefe de polícia designa o termo ou município em que há de residir.

19°) O chefe de polícia da corte oficia ao da província, a que pertence o termo designado, e remete-lhe o africano acompanhado da carta.

20°) O chefe de polícia da província oficia, remetendo o infeliz e a sua carta à autoridade policial do lugar para onde ao chefe de polícia da corte aprouve designar o degredo do homem livre e não condenado por crime algum.

E depois de todo o trabalho, de despesas feitas com procuradores ou veículos para que a petição não ficasse sepultada no mare magnum de nossas repartições, o mísero africano consegue ser banido do lugar em que residiu por dez, quinze e vinte anos, em que adquiriu raízes, em que começou a preparar o seu futuro, os seus interesses!”

Eis em que dera o refino, o aperfeiçoamento burocrático de governos que declaravam, sempre que podiam, da tribuna das câmaras, o seu máximo empenho em extinguir a mancha negra no Brasil. A insinceridade dessas manifestações ninguém as poderá contestar, desde que tenha lido a confissão do grande jornalista Justiniano José da Rocha, feita na sessão de 26 de junho de 1855, em pleno Parlamento, e que consta dos anais de nossa Assembleia Legislativa. Recontou-a Humberto de Campos no seu “Brasil Anedótico”, sob o título de “Confissão de suborno”, extratando-a do 1º volume do livro de J. Nabuco, “Um Estadista do Império”, pág. 208.

Justiniano José da Rocha narrou o seguinte episódio:

“Distribuíam-se africanos, e estava eu conversando com o ministro que os distribuía, e S. Exa. me disse:

– Então, sr. Rocha, não quer algum africano?

– Um africano me fazia conta – respondi-lhe.

– Então, por que o não pede?

– Se V. Exa. quer, dê-me um para mim e um para cada um dos meus colegas.

O ministro chamou imediatamente o oficial de gabinete e disse-lhe:

– Lance na lista um africano para o dr. Rocha, um para o dr. Fulano, e outro para o dr. Fulano”.

Não tenho o menor desejo, nem experimento o mínimo prazer em acusar a monarquia, mas são os fatos que falam por si mesmos e são eles que justificam a atitude intransigente, intratável, intolerante se quiserem, mas indiscutivelmente cheia de nobreza e de beleza de Luiz Gama, combatendo de todas as formas a negregada instituição e negando crédito às tão gabadas, mas nunca provadas, tendências emancipadoras da Coroa e dos governos.

Como poderia ele acreditar nessa gente, se os jornais, em 1862, segundo refere o já citado Tavares Bastos, noticiavam que se havia negado a carta de alforria definitiva a africanos “livres”, empregados nos serviços públicos desde 1831? Os 14 anos, estatuídos pela administração, haviam se transformado em mais de 30 e nem sequer depois desse dilatado prazo, que é o normal para a aposentadoria dos funcionários públicos, achavam os governos do Império motivo para dispensar dos trabalhos o desgraçado pária, que, desde a sua entrada no país, a lei reconhecera “livre”?

Como confiar na palavra desses homens, se o Ministro da Agricultura, por aviso de 13 de setembro de 1862, remetia ao Presidente da Província do Amazonas, que lhos solicitara, 30 africanos emancipados a fim de servirem nas obras públicas?

Conta Suetonio (Ferreira Viana), em “O Antigo Regime”, pág.73, que entre os escravos que serviram no Exército (na Guerra do Paraguai) houve um que se alistou sem o consentimento do senhor. Feita a campanha, voltou num posto inferior, tendo-se distinguido em diferentes combates.

O senhor, logo que soube de sua chegada, reclamou, exigindo em troca forte quantia. Houve grande discussão a esse respeito, entre o ministro e o Imperador, entendendo este que se devia entregar o soldado, para não satisfazer a especulação do senhor, opinião que prevaleceu. [NOTA: Apud Sussekind de Mendonça, em “Quem foi Pedro II”.]

Tínhamos perdido a noção moral mais simples e mais rudimentar, quando se tratava de escravos. Não eram gente. E fomos indo de queda em queda, de abaixamento em abaixamento, para a integral eliminação das normas de ética, até mesmo daqueles elementaríssimos, sumaríssimos preceitos que já nem constituem patrimônio dos homens conscientes, mas aquisição instintiva dos brutos.

Encontrei em o nº 11 da “Província de São Paulo”, de 16 de janeiro de 1875, na sua seção forense, o compte rendu da apelação cível nº 67, da comarca de Amparo, e que viera parar no Tribunal de Justiça da Capital.

Era o caso de um senhor daquele município, que, ao morrer, deixara todos os seus haveres a um rebento bastardo, fruto de seus amores com uma escrava. Ora, por motivo que não vem ao caso apurar, entre os bens do herdeiro figurava também a própria mãe. Esta reagira contra a situação, de vez que o filho, ou por não ter idade para deliberar ou por qualquer outra razão, não lhe concedera a liberdade, e viera pleitear, perante a justiça, contra a inacreditável aberração de ter de ser escrava de seu próprio filho.

O Juiz de direito da comarca (cujo nome, generosamente, não quis indagar) julgara improcedente a ação intentada pela negra “por não achar ilegal que a Autora fosse, ao mesmo tempo, mãe e escrava de seu senhor”.

O Tribunal, para honra nossa, reformou a sentença, libertando a mulher, fundamentando o acórdão em que “nada havia mais repugnante e imoral do que o espetáculo de uma mãe sujeita ao cativeiro de seu próprio filho”.

Uma instituição que era capaz de dar guarida à discussão jurídica de fatos desse jaez, que nos punham fora não só da humanidade mas do próprio reino animal, que nos putrefizera os últimos resquícios de pudor, que nos apagara, no cérebro morbidamente desfibrado, os derradeiros vislumbres daquelas regras que haviam erigido a civilização, uma instituição assim asquerosa, tinha de morrer. Precisava desaparecer. A reação contra ela, era a luta pelo direito de continuarmos a viver como nacionalidade. Ou debelávamos a corrupção que nos gangrenava a alma, ou submergiríamos na noite trágica dos povos perdidos. Não havia alternativa.

Uma resposta

“Continuo detestando a racialização do Brasil, uma criação – eu vi – do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nossa maior conquista – o conceito de povo brasileiro – desapareceu entre os bem-pensantes. Qualquer idiotice racial prospera. A última delas é uma linda e cheirosa atriz global dizer que as pessoas mudam de calçada quando enxergam o filho dela, que também deve ser lindo e cheiroso.” E concluiu: “Quero que as raças se fodam.” > https://istoe.com.br/racializacao-e-uma-histeria-que-tem-que-parar-diz-secretario-do-rio/