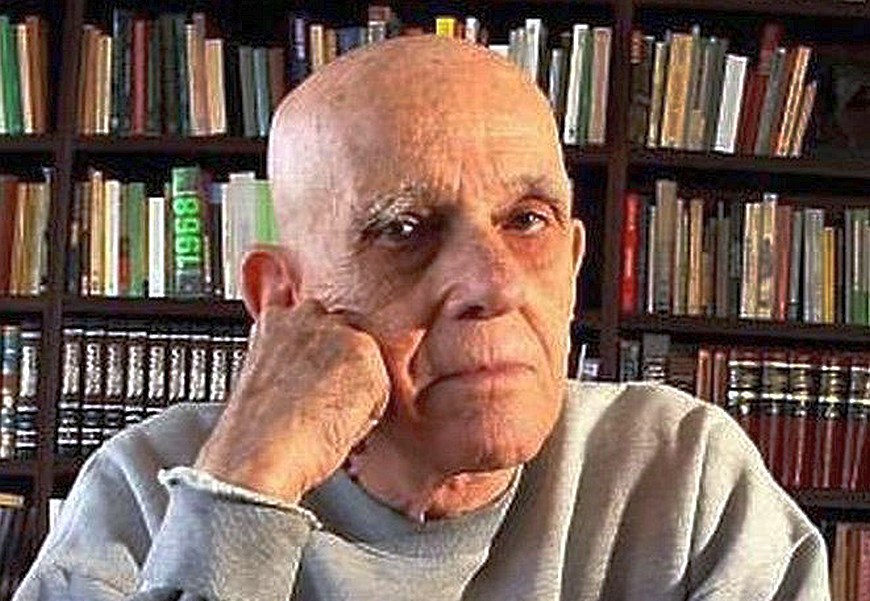

Rubem Fonseca faleceu no último dia 15, com espantosos 94 anos.

Um amigo me chama atenção que, de todos os autores censurados em Rondônia, na quase queima de livros tentada pelos bolsonaristas, Rubem Fonseca foi o campeão em número de obras.

É verdade. Nessa provável fogueira bolsonarista de livros, havia 18 de Rubem Fonseca, dos 43 com os quais se pretendia avivar as chamas, já que, em Rondônia, está fazendo muito frio…

Aliás, 43, não. Eram 42, pois um dos títulos de Rubem Fonseca, “O Seminarista”, consta duas vezes da lista para “recolha” – provavelmente, queriam recolhê-lo duas vezes.

Os bolsonaristas queriam recolher: “A Coleira do Cão”, “Os Prisioneiros”, “Lúcia McCartney”, “Bufo & Spallanzani”, “Feliz Ano Novo”, “Agosto”, “Diário de um Fescenino”, “Secreção Excreções e Desatinos”, “Amálgama”, “O Doente Moliére”, “O Seminarista”, “Histórias Curtas”, “Histórias de Amor”, “O Buraco na Parede”, “Calibre 22”, “Mandrake – A Bíblia ea Bengala”, “Romance Negro e Outras Histórias” e a coletânea “O Melhor de Rubem Fonseca”.

Rubem Fonseca estava em excelente companhia no índex da inquisição bolsonarista: ao seu lado estavam, por exemplo, Euclides da Cunha (“Os Sertões”), Machado de Assis (“Memórias Póstumas de Brás Cubas”), Edgar Allan Poe (“Contos de Terror, de Mistério e de Morte”), Franz Kafka (“O Castelo”), Caio Fernando Abreu (a coletânea “O Melhor de Caio Fernando Abreu“) e os “Poemas Escolhidos“, de Ferreira Gullar (v. ao lado a lista completa).

Mas o que viram esses débeis mentais nos livros de Rubem Fonseca, que tanto os escandalizou?

Lembro-me do dia em que ouvi Edna Savaget – acho que foi no seu programa de televisão (já houve programas de TV sobre literatura) – falar de como ficara impressionada com um livro de contos: “A Coleira do Cão”.

Edna era uma pessoa culta (e, a propósito, uma escritora que merece não ser esquecida). Sabia que o Brasil é um país de grandes contistas (Machado, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Simões Lopes Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Dalton Trevisan).

Não é fácil, portanto, se destacar neste gênero literário. Entretanto, ela parecia realmente muito impressionada com o livro.

Acabei comprando o livro, o que, na época, não era fácil.

Edna Savaget estava certa. “A Coleira do Cão” era – aliás, é – um livro excepcional. A começar pela linguagem: Rubem Fonseca elevou o coloquial brasileiro – não propriamente carioca, mas inclusive este – a um novo patamar na língua literária.

Evidentemente, ele não inventou o uso do coloquial na literatura. Mas, em suas obras, a linguagem não parece uma criação artificial – como, por exemplo, em Mário de Andrade.

Há muito, houve uma polêmica na literatura brasileira sobre o que pode ser chamado de “língua literária”. Houve quem propusesse a abolição de qualquer diferença entre “língua literária” e a a língua comum, usada no cotidiano.

Na verdade, como apontaram outros, abolir qualquer “língua literária” equivaleria a acabar com a literatura.

Portanto, o uso do coloquial não é a mesma coisa que o uso puro e simples da linguagem comum. Ele exige trabalho e talento para se alçar até ao que se pode chamar de literatura. Álvaro Lins estava inteiramente certo quando observou que há livros – romances, contos, poemas – que não fazem parte da literatura (o exemplo de Lins foi o famoso “A Carne”, de Júlio Ribeiro, que as nossas bisavós mantinham em uma gaveta fechada, como livro pornográfico, mas que jamais jogavam no lixo…).

Na época em que Rubem Fonseca começou a publicar, os concretistas ainda estavam em moda – e quase sem contraponto, depois do golpe de 64, homiziados no “Quarto Caderno” do “Correio da Manhã”, o maior jornal do Rio.

Eram paulistas, com exceção de um, José Lino Grunewald, que, aliás, nunca foi um ortodoxo. Uma vez por semana (o “Quarto Caderno” era semanal) aparecia um concretista para garantir que a “palavra estava morta”, que depois de Joyce, Mallarmé e Pound, não era possível mais escrever romances ou contos ou poemas, tal como essas palavras eram entendidas até então. “A morte da palavra” era a palavra de ordem – jamais se gastaram tantas palavras para decretar que a palavra estava morta.

Pois, “A Coleira do Cão”, publicado em 1965, era o desmentido completo de toda essa inteligente conversa. A língua em que o livro fora escrito, o coloquial urbano brasileiro, parecia uma revelação semelhante à descoberta, por Graciliano, na década de 30, da língua brasileira do Nordeste (em carta à esposa, datada de 01/11/1932: “O ‘S. Bernardo’ está pronto, mas foi escrito quase todo em português, como você viu. Agora está sendo traduzido para brasileiro, um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade, um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. Além do que eu conhecia, andei a procurar muitas locuções que vou passando para o papel. O velho Sebastião, Otávio, Chico e José Leite me servem de dicionários”).

Então, era possível, também, escrever em linguagem coloquial urbana com alta qualidade literária. Parece hoje difícil de conceber, mas era uma tremenda descoberta para alguns jovens escritores.

Muito se falou, depois, da “brutalidade” da literatura de Rubem Fonseca. Esse é um problema para quem acha que a literatura deve ter horror à violência, o que somente serve para mascarar a brutalidade e a violência que realmente existe.

Há muito – na época da República Velha -, Afrânio Peixoto postulou que a literatura deveria ser “o sorriso da sociedade”.

Nós sabemos o que isso produziu – alguns escribas medíocres e serviçais, hoje muito justamente esquecidos.

Os personagens de Rubem Fonseca vão do milionário que tem por esporte passar por cima de pedestres, após o jantar, com seu possante bólide automotivo, até o narrador de “A força humana”, um dos maiores contos da nossa literatura, ou a garota de programa de “Lucia McCartney”.

Há violência dos ricos e dos pobres. Mas há, também, personagens como o detetive de “Bufo & Spallanzani” ou o Vilela, do conto-título de “A Coleira do Cão”.

Não pretendemos, aqui, fazer um ensaio sobre a obra de Rubem Fonseca, apenas um obituário.

Porém, avancemos algo que é apenas uma opinião: Rubem Fonseca permaneceu um contista em toda a sua obra. Seus romances (“A Grande Arte”, “Bufo & Spallanzani”, “Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos”, “O Caso Morel”, “Agosto”) parecem contos grandes. Um fenômeno recíproco ao de Guimarães Rosa, em quem os contos parecem pequenos romances.

A obra de Rubem Fonseca será sempre julgada por critérios literários – como a de Balzac, que jamais foi julgada pelas ideias políticas de seu autor.

Entretanto, é evidente que ele entendeu pouco a crise de 1954 – e o martírio do presidente Getúlio, que são o tema de “Agosto“.

Porém, era uma retratação em relação à sua visão anterior.

Como ele mesmo admitiu, antes de 1964, Rubem Fonseca foi secretário-executivo de Golbery do Couto e Silva no IPES, onde se preparava o golpe de Estado – e a ditadura de 1964-1985 (v. HP 11/09/2015, “Gumercindo, a GRD e o dinheiro da embaixada americana antes de 1964”).

Rubem se arrependeu bastante. Ou deveria, sobretudo depois que dois de seus livros (“Feliz Ano Novo”, em 1976; e “O Cobrador”, em 1978) foram proibidos pela ditadura.

Mas a ditadura não fez nada semelhante à tentativa bolsonarista de impedir os estudantes e o povo de Rondônia de tomar contato com a obra de Rubem Fonseca.

C.L.