CARLOS LOPES

(HP, 12 a 24/05/2017)

Escrever uma apresentação para um texto que você mesmo preparou é algo que me parece esdrúxulo.

No entanto, neste caso, há alguma necessidade de apresentação.

Há poucos meses, meu amigo Vivaldo Barbosa fez um comentário sobre o estatuto legal da escravidão no Brasil: qual a lei, afinal de contas, que permitia a escravidão no Brasil?

Realmente, sabe-se que a escravidão, legalmente, foi encerrada com a Lei de 13 de maio de 1888.

Mas não se sabe que lei instituiu a escravidão.

O problema apareceu já no século XIX – e não apenas de parte dos abolicionistas.

Na sessão de sete de julho de 1883 do Senado do Império, o fazendeiro Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, senador por Minas Gerais, ao discursar em defesa da indenização aos senhores de escravos pela sua “propriedade”, fez a seguinte consideração:

“Ora, qual é o titulo legítimo de propriedade dos primitivos escravos do Brasil? Não sei qual foi a lei que autorizou a escravidão. O que nos diz a história pátria é que, havendo índios escravos, entre nós, para libertá-los, foram introduzidos os africanos, que passaram a substituí-los no cativeiro. Conheço muitas leis que fazem referência à escravidão e estabelecem disposições especiais a respeito do escravo; mas não sei de nenhuma que autorizasse, expressamente, desde o seu princípio, a escravidão no Brasil. Foi o tempo, e depois as leis, que se referiam à escravidão, que a legalizaram” (cf. Anais do Senado, 1883, Livro 3, pp. 21-22).

O senador Ribeiro da Luz foi Conselheiro do Império, titular de quatro Ministérios (Fazenda, Justiça, Guerra e Marinha), governador de Minas Gerais, além, evidentemente, senador – de 1870 até 1889, quando a República acabou com os senadores vitalícios.

Era, digamos assim, um membro dos mais altos – e típicos – da elite escravagista.

Mas ele confessava não conhecer lei que permitisse a escravidão no Brasil.

Na verdade, a escravidão foi instituída (ou seja, “legalizada”) pelas Ordenações Filipinas, o código de leis publicado em 1603, por decisão do rei espanhol Felipe II – que, em Portugal (então sob ocupação espanhola), tinha o título de Felipe I.

O leitor pode se espantar, pois a ocupação espanhola em Portugal acabou em 1640, o Brasil proclamou a independência em 1822 e a escravidão foi abolida em 1888. O que têm, então, as leis – espanholas ou lusitanas – de 1603, com a instituição da escravidão no Brasil? Como pode a escravidão em nosso país ter, como base legal, as Ordenações Filipinas, um código que tinha mais de 200 anos de idade quando houve a proclamação da Independência?

Porém, o código de Felipe II somente foi completamente revogado no Brasil em 1916 – portanto, 27 anos após a proclamação da República e 28 anos depois da Abolição – quando foi aprovado o Código Civil elaborado pelo jurista cearense Clóvis Bevilácqua.

A história da permanência das Ordenações na legislação brasileira – e de seus antecedentes – foi traçada, detalhadamente, no prefácio que Cândido Mendes de Almeida fez, em 1870, para a sua edição do código filipino.

Mas esse não é o nosso assunto.

Veja só o leitor que, até chegar nas Ordenações Filipinas, fomos obrigados – é verdade que somente pela curiosidade, bem instigada por Vivaldo – a ler alguns trabalhos acadêmicos, que, infelizmente, estragaram não pouco a nossa digestão.

O pior de todos foi o livro de Katia M. de Queirós Mattoso, “Ser Escravo no Brasil”. A autora, apesar do nome, era uma historiadora grega, naturalizada francesa – seu livro foi escrito em francês – que lecionou na Universidade Federal da Bahia.

Trata-se de uma edulcoração, que não deixa de ser impressionante, do escravismo e da situação do escravo. Perto dela, a tentativa de Gilberto Freyre, em “Casa-grande & Senzala” – que, aliás, não tem apenas defeitos – é coisa de amador. Convenhamos que são poucos os retratos idílicos da escravidão que chegam a isso:

“Crianças brancas e pretas são embaladas pelas mesmas canções de ninar, aprendem os mesmos contos vindos da África, hoje inteiramente incorporados ao folclore brasileiro. Nas grandes propriedades — engenhos de açúcar e fazendas de café, por exemplo — as crianças pretas passeiam em total liberdade, participando das brincadeiras das crianças brancas e das carícias de todas as mulheres da casa, verdadeiros ‘cupidos de ébano’, como os classifica bem um viajante ao descrever a admiração beata dos senhores — inclusive do capelão — ante as cambalhotas dos negrinhos brincando com cachorros de grande porte” (cf. Katia M. de Queirós Mattoso, “Ser Escravo no Brasil”, trad. James Amado, 2ª reimpr. da 3ª ed., Ed. Brasiliense, 2003, p. 128).

Mas não entraremos na análise do livro de Queirós Mattoso, muito citado, infelizmente, em outros trabalhos acadêmicos – e facilmente acessível ao leitor. Diremos apenas que o problema principal desse livro é a ignorância da autora, que passa por cima, impavidamente, de todos os testemunhos de contemporâneos da escravidão no século XIX.

Aqui, neste artigo, que começamos hoje a publicar, apenas reunimos algumas histórias da escravidão no Brasil – basicamente, duas.

Com a proximidade do 13 de Maio – e com a tentativa do atual governo de fazer a situação do trabalhador regredir ao século XIX – é o que nos pareceu de mais interessante para oferecer aos nossos leitores.

Devo agradecer a Vivaldo por despertar meu interesse sobre uma questão a que não havia, ainda, dado a atenção que merece; e, também, a Avesnaldo Sena dos Santos, historiador baiano – e editor de política do HP – pela atenção ao que Darwin publicou sobre a escravidão.

C.L.

1

No capítulo final de “A Viagem do Beagle”, o diário de seu percurso ao redor do mundo, publicado pela primeira vez em 1839, Charles Darwin escreveu:

“Até hoje, se ouço um grito distante, recordo com dolorosa vivacidade os meus sentimentos ao passar por uma casa perto de Pernambuco, quando ouvi os gemidos mais lamentáveis, e não podia deixar de suspeitar que algum pobre escravo estava sendo torturado, mas sabia que estava tão impotente quanto uma criança, até mesmo para protestar. Suspeitava que esses gemidos eram de um escravo sendo torturado, porque me disseram, em outra ocasião, que era o caso.

“Perto do Rio de Janeiro, eu morava em frente à uma velha senhora, que guardava parafusos para esmagar os dedos de suas escravas.

“Fiquei em uma casa onde um criado, jovem mulato, diariamente, e de hora em hora, era insultado, espancado e perseguido o suficiente para quebrar o espírito do mais baixo animal.

“Eu vi um menininho, de seis ou sete anos de idade, ser golpeado três vezes com um chicote de cavalo em sua cabeça nua (antes que eu pudesse interferir), por me ter entregue um copo d’água não muito limpo; vi seu pai tremer a um simples olhar de seus senhores. (…).

“Vi, no Rio de Janeiro, um negro muito forte com medo de se defender de um golpe dirigido para seu rosto.

“Presenciei quando um homem de bom coração estava a ponto de separar para sempre os homens, as mulheres e as crianças de um grande número de famílias, que haviam vivido muito tempo juntos.

“Nem vou aludir às muitas atrocidades de que ouvi falar, com veracidade, nem teria mencionado os detalhes revoltantes acima, se eu não tivesse encontrado várias pessoas tão cegas pela alegria intrínseca do negro, quanto para falar da escravidão como um mal tolerável. Tais pessoas geralmente visitaram as casas das classes superiores onde os escravos domésticos são geralmente bem tratados; (…). Tais pesquisadores perguntarão aos escravos sobre sua condição; esquecem que o escravo deve, na verdade, ser burro [dull], se não pensa na possibilidade de sua resposta alcançar os ouvidos de seus donos” (Ch. Darwin, “The Voyage of the Beagle”, P. F. Collier & Son, NY, 1909, pp. 525-526).

Darwin esteve no Brasil na década de 30 do século XIX.

Quatro décadas depois, no dia 14 de novembro de 1876, chegou, “pela voz pública” (dizem os autos), ao Subdelegado de Polícia do 2º distrito de São Luís do Maranhão, Antônio José da Silva Sá, que o corpo de um escravo, barbaramente seviciado, seria enterrado no Cemitério da Santa Casa da Misericórdia.

No cemitério, o Subdelegado impediu o enterro – apesar do caixão fechado – e encaminhou o corpo para necrópsia, realizada por dois médicos do Exército, os tenentes Dr. Augusto José de Lemos e Dr. Raimundo José Pereira de Castro.

Em seu laudo, os médicos descreveram:

“… a cabeça tinha uma contusão na região occipital pelo lado direito, junto à sutura com o parietal correspondente, uma outra na região frontal do mesmo lado, em sua parte média, outra ainda na mesma região pela sua parte esquerda, marchando para a região temporal, correspondente; escoriações na orelha direita em seus bordos; feridas e equimoses no lábio inferior; um ferimento já cicatrizado, mas recente, no pescoço correspondente ao osso hioide. No tronco: marcas antigas, recentes de castigos, escoriações recentes provavelmente resultado também de pancadas; no ventre, além das citadas marcas existem equimoses já um tanto apagadas, mas que se pode afirmar produzidas há pouco tempo; prolapso do reto, ruptura, ainda que pequena, em alguns pontos da circunferência do esfíncter.

“No braço direito, escoriações e equimoses na região escápulo-humeral, produzida pela pressão exercida provavelmente por cordas, durante algum tempo; na região do cotovelo, escoriações recentes no antebraço pela sua parte posterior e em seu terço inferior uma ferida de forma ovoide de três a quatro centímetros de extensão no seu maior diâmetro. O braço esquerdo também escoriado e equimosado nas partes notados no braço direito.

“Nas pernas, marcas antigas de castigos por toda a sua extensão; e nos joelhos escoriações recentes. Quanto ao hábito interno, achavam, igualmente, um derramamento sanguíneo pouco considerável na região cerebral”.

O escravo chamava-se Inocêncio e tinha oito anos de idade.

O menino – referido, por várias testemunhas, como “o escravinho” – pertencia à Dª Ana Rosa Viana Ribeiro, mulher do líder do Partido Liberal, Carlos Fernando Ribeiro, que depois seria baronesa de Grajaú – e primeira-dama do Maranhão por seis vezes (os trechos citados acima foram extraídos dos Autos do Processo-crime da Baronesa de Grajaú 1876-1877, MP/MA, ed. especial, 2009, pp. 49 e 71-72; toda a numeração de páginas citadas neste artigo corresponde a essa publicação do processo – e não ao processo original).

O Código Criminal do Império, escrito por Bernardo Pereira de Vasconcelos e aprovado em 1830, não admitia que um escravo processasse seu dono. Mas considerava crime o homicídio de um escravo por seu senhor (cf. André Emmanuel Batista Barreto Campello, “A Escravidão no Império do Brasil: perspectivas jurídicas”, 2010).

Para isso, além do inquérito policial, era necessária a denúncia do Ministério Público.

O extraordinário, no caso do assassinato de Inocêncio, é que, desde o princípio – isto é, desde que seu corpo chegou ao cemitério – os policiais e os promotores se comportaram com invulgar coragem.

No dia 30 de novembro, o promotor-adjunto, Antonio Gonçalves de Abreu, denunciou a Baronesa:

“… das inquirições e pesquisas constantes dos autos anexos, resultam os mais veementes indícios de terem sido esses castigos e maus tratos, mais de uma vez verificados no cadáver do menor Inocêncio, infligidos pela senhora do mesmo, a denunciada, d. Ana Rosa Viana Ribeiro, na ausência de seu marido, o Dr. Carlos Fernando Ribeiro: o que bem e claramente se evidencia das diligências que ela empregou, exigindo a prontificação do caixão, de modo que o enterro se fizesse antes das seis horas da manhã daquele dia 14, e da recomendação expressa de se não abrir o caixão, senão no ato da encomendação do cadáver, fechando-se depois, e logo metido na sepultura, isto sem dúvida para subtraí-lo às vistas do público; sendo também para notar, que tendo estado o cadáver de Inocêncio, insepulto desde o dia 14 até 15, por ordem do Subdelegado, afim de proceder-se ao corpo de delito, a denunciada, que tudo sabia dos rumores espalhados, guardava a maior indiferença acerca do que se passava à respeito do seu escravo, quando era natural que ela procurasse convencer ao público de que doutra causa, que não os castigos, provinha a morte de Inocêncio” (cf. Autos cit., pp. 50-51).

Os depoimentos, colhidos pelo promotor-adjunto e pelo juiz-substituto Torquato Mendes Viana, foram devastadores para a futura baronesa de Grajaú.

O agente funerário João Marcelino Romeu confirmou inteiramente a tentativa de enterrar Inocêncio fora da hora habitual, sem a documentação que a lei exigia – e até a tentativa da baronesa em usar outros escravos para sustentar que Inocêncio morrera “de comer terra” (cf. Autos, p. 208).

Logo, a porta do Inferno foi destrancada.

Soube-se que, um mês antes da morte de Inocêncio, outro escravo, também criança, de nome Jacinto, também pertencente à Dª Ana Rosa Viana Ribeiro, morrera em circunstâncias semelhantes.

Jacinto era irmão de Inocêncio.

A senhora dos escravos foi interrogada pelo subdelegado e pelo promotor-adjunto no dia 19 de novembro de 1876:

“Perguntada qual o seu nome, idade, estado, naturalidade e filiação?

“Respondeu chamar-se Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, de quarenta e tantos anos, casada com o Doutor Carlos Fernando Ribeiro, natural desta Província, filha do Comendador Raimundo Gabriel Viana e Dona Francisca Isabel Lamagner.

“Perguntada há quanto tempo comprou ela os escravos Jacinto e Inocêncio e de quem os houve?

“Respondeu que comprou ao escravo Jacinto e Inocêncio à Silva e Ferreira no dia nove de agosto deste ano, segundo se recorda.

“Perguntada se a esse tempo um e outro desses escravos tinham o vício de comer terra?

“Respondeu que ambos tinham o vício de comer terra.

“Perguntada se mandou medicar por facultativos o escravo Jacinto, e de que moléstia faleceu ele, e em que dia?

“Respondeu que chamou o Doutor Santos Jacinto para medicar a Jacinto, o qual faleceu no dia vinte sete de outubro do corrente ano.

“Perguntada se também fez medicar a Inocêncio?

“Respondeu que sim e pelo mesmo médico Doutor Santos Jacinto.

“Perguntada que motivos teve para chamar o Doutor Chefe de Polícia quando faleceu o escravo Jacinto?

“Respondeu que tinha mandado chamar o Doutor Chefe de Polícia por lhe ter dito Joaquim Marques Rodrigues, por parte do mesmo Doutor Chefe de Polícia, que havia denúncia que ela não tratava bem aos seus moleques Jacinto e Inocêncio e que, nessa ocasião, mostrou ela Inocêncio ao mesmo Joaquim Marques, para vê-lo e dizer ao Chefe que nada havia, deixando de mostrar Jacinto por não estar presente.

“Perguntada por que razão pretendeu fazer enterrar Inocêncio antes de nascer o sol, mandando para isso avisar a João Marcelino Romeu na madrugada do dia quatorze do corrente?

“Respondeu que mandou dizer pela preta livre Gregória, cria dela, a João Marcelino Romeu, que o enterro devia ser feito o mais cedo possível.

“Perguntada a que horas teve lugar o falecimento de Inocêncio, em que dia e onde se achava o mesmo quando faleceu?

“Respondeu que Inocêncio faleceu ao anoitecer de segunda-feira treze do corrente, estando o mesmo em casa dela, no primeiro quarto do correr da varanda, onde também morreu Jacinto.

“Perguntada a que horas mandou ela a medida do cadáver de Inocêncio para Romeu e Silva fazer o caixão?

“Respondeu que logo depois do falecimento de Inocêncio.

“Perguntada se antes da compra de Jacinto e Inocêncio era ela servida por escravos seus e quais?

“Respondeu que desde o mês de agosto deste ano, em que seu marido se retirou desta Capital, passou a ser servida por [escravas] alugadas, sendo já Gregória deixada por seu marido.

“Perguntada por que razão lhe foram tirados os escravos do seu serviço?

“Respondeu que seu marido os levou para a fazenda para trabalhar na roça.

“Perguntada qual a causa por que não consentiu que a mãe de Inocêncio pudesse ver a este e a Jacinto quando estavam doentes.

“Respondeu que quando viu que Inocêncio piorava, e pelo dito do médico que o desenganou, lembrou-se logo de mandar chamar a mãe de Inocêncio, mandando por Sebastiana, escrava do Major Paz, dizer a ela o estado do seu filho, a qual indo por três vezes e não a encontrou e que não sabia onde ela morava.

“Perguntada se pode ela dizer por que razão, devendo estar o escravo Inocêncio sobre as vistas dela e atenta a seu estado grave de moléstia, e conforme as recomendações do Doutor Santos Jacinto, esse dito escravo, no dia de sua morte, fora encontrado caído por terra no quintal, ao vigor do sol, e em fralda de camisa.

“Respondeu que estava debaixo das vistas dela e que foi encontrado no quintal em fralda de camisa por ter ido fazer uma precisão no quintal, não obstante estar no primeiro quarto um urinol.

“Perguntada como é que pôde o escravo Inocêncio beber garapa azeda e, neste caso, tendo ela reconhecido que a garapa havia produzido grave incômodo de saúde a Inocêncio, por que não chamou o facultativo para medicá-lo.

“Respondeu que tendo o escravo Inocêncio bebido garapa azeda, esta causou-lhe ânsias, aumentou a inchação e ela deu-lhe a tomar óleo de bacalhau, aplicado pelo Doutor Santos Jacinto, deixando nessa ocasião de consultar ao mesmo, ou à outro qualquer facultativo, por não supor que lhe causasse grande mal.

“Perguntada se depois que o escravo Inocêncio bebeu a garapa, veio-lhe a diarreia e de que natureza.

“Respondeu que depois que Inocêncio bebeu a garapa, aumentou-lhe a diarreia, que já tinha, não sendo esta diarreia de sangue.

“Perguntada por que procurou ela e empenhou-se para tirar Inocêncio de sua casa depois de morto, para sair o enterro de casa estranha, mandando o mulato Sebastião pedir a seu senhor Doutor Santos Jacinto um outro escravo para ajudá-lo a levar Inocêncio para outra casa; recado este que foi repetido por uma preta.

“Respondeu que assim o fez porque estando só e apenas servida pela preta Zuraida, escrava da sua prima, Dona Maria Clara Ferreira Guterres, pois que a sua criada Olímpia, desde domingo, havia adoecido, não desejava presenciar o triste quadro do enterro.

“Perguntada por que razão não mandou ela chamar o Doutor Chefe de Polícia para ver Inocêncio morto, como fez quando Jacinto morreu.

“Respondeu que deixou de mandar chamar o Doutor Chefe de Polícia quando Inocêncio morreu por já ter sido visto por ele por ocasião da morte de Jacinto” (cf. Autos, pp. 90-94).

2

Das pessoas citadas pela dona de Inocêncio, Joaquim Marques Rodrigues – encarregado dos negócios do marido de Dª Ana Rosa em São Luís – negou que soubesse qualquer coisa sobre tudo, exceto, obviamente, a visita que fez a ela por pedido do chefe de polícia:

“… tendo sido chamado pelo Senhor Doutor Chefe de Polícia [este] disse-lhe que tinha uma denúncia a respeito de alguns tratos a uns moleques que tinha a Senhora Dona Ana Rosa, e que seria bom ele ir à casa dela para ver o que havia, e foi pela primeira vez que soube que ela tinha comprado esses moleques e mostrando a ele, um pareceu-lhe não estar maltratado e só conhecia estar alguma cousa upado [inchado] no rosto” (Autos, p. 101).

Quanto ao outro irmão, ele não o vira durante a visita.

Os depoimentos de Olímpia Francisca Ribeiro (“mulata Olímpia”) e Gregória Rosa Salustiana (“preta Gregória”) foram evasivos, ou, talvez, defensivos – as negativas tornam-se reveladoras do medo que há nelas.

Bastante diferente é o depoimento do dr. Santos Jacinto, uma das mais lastimáveis figuras desse caso:

“Declara que o escravo Inocêncio morreu de hypoemia intertropical, mas está convencido que concorreu para agravar esta moléstia, e levá-la rapidamente a uma terminação fatal, a falta de uma alimentação fortificante e apropriada à natureza debilitante da moléstia” (Autos, p. 178).

“Hypoemia intertropical” era o nome, no século XIX, do que hoje chamamos Ancilostomíase – a doença parasitária que ficou famosa pelo personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato (cf. Dr. Lacordaire Duarte, “Hypoemia Intertropical”, These apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1880, Typ. de J.D. Oliveira, Rio, 1880).

Respondendo se Inocêncio fora abandonado à própria sorte com tal doença, o doutor Santos Jacinto afundou-se em ambiguidades – para usar uma palavra suave, e, provavelmente, pouco exata.

O que provocara a morte? A “hypoemia intertropical” ou a falta de alimentação adequada? Disse Santos Jacinto:

“Que a hypoemia abandonada teria necessariamente uma terminação funesta; mas não afirma que tivesse havido abandono completo, mas sim insuficiência dos meios adequados a debelar a moléstia. Afirma, por convicção, que Inocêncio nunca teve em poder de D. Ana Rosa alimentação nem suficiente, nem dada a hora própria”.

“Que dado o caso de que Inocêncio já sofresse de hypoemia ainda em pequeno grau, o que não pareceu a ele quando viu Inocêncio no dia em que foi comprado por D. Ana Rosa, e que lhe pareceu são, quanto se pode julgar só pelo aspecto…” (Autos, p. 179, grifo nosso)

Em suma, o facultativo, literalmente, estava dizendo que, entre agosto (quando Inocêncio foi comprado) e novembro – em três meses, portanto – o menino fora (ou poderia ter sido) infectado e morto pela ancilostomíase. Provavelmente, por alguma ancilostomíase fulminante…

No entanto, isso era impossível. Daí, Santos Jacinto recorreu ao problema da alimentação. No entanto, isso contrariava o depoimento da dona de Inocêncio – e o da “mulata Olímpia”, segundo o qual o menino era até mesmo superalimentado.

Essa dificuldade (!) do depoimento de Santos Jacinto era, apesar de suas consequências incriminadoras, resultado da tentativa de respaldar o depoimento de Ana Rosa, que atribuiu a morte de Inocêncio – e de seu irmão, Jacinto – ao “vício” de comer terra, algo associado à infestação pelo ancilóstomo, devido à espoliação do ferro no sangue dos acometidos.

Assim, a tentativa do médico de livrar a dona de Inocêncio, acarretou agravamento das suspeitas, pois ele insistiu que “é muito provável que [se] daí em diante tivesse tido uma alimentação suficiente reparadora e dada a tempo e a hora, quando não ficasse curado desde logo, pelo menos não teria morrido dela em tão pouco tempo e daria lugar a ser tratado”.

Santos Jacinto seria, depois, contratado pela defesa de Ana Rosa como perito médico, na equipe que realizou a segunda necrópsia no cadáver de Inocêncio, com o objetivo de derrubar a primeira, realizada pelos médicos do Exército.

Hoje, isso seria completamente ilegal – além de imoral, o que, na época, já era. Realizar perícia em paciente seu, ainda mais para confirmar o próprio diagnóstico, é, evidentemente, algo tão suspeito, que não demanda mais comentários.

Depois dessa segunda necrópsia, feita após exumação do corpo, que deu por causa da morte de Inocêncio a “hypoemia intertropical” do doutor Santos Jacinto, o médico tornou-se um pária moral. Ele, que também era professor do Lyceu Maranhense, teve que deixar o magistério. Perdera o respeito dos alunos. Recebeu o apelido de “Doutor Anquilóstomo” – sua casa, em São Luís, foi pichada com esse título. Acabou desistindo da medicina e se refugiando em sua fazenda, a 300 quilômetros da capital maranhense.

Existem, ainda, mais alguns depoimentos – há muitos, mas, aqui, nos limitaremos a poucos – que merecem lembrança. Por exemplo, o do tenente Valério Sigisnando de Carvalho, do 5º Batalhão de Infantaria.

Declarou o oficial:

“… sabe por informações de um escravo por nome Feliciano, por diversas vezes indo em casa de seu irmão, o padre João Evangelista de Carvalho, pedir para o comprar, contara barbaridades praticadas pela senhora de que se trata (…)

“… sabe por lhe haver dito Silveira, alfaiate com loja na Rua do Sol, que há dias lhe aparecera em sua própria casa, querendo-lhe empenhar um par de rosetas, e dizendo-lhe ser para comprar alguma cousa para os seus netos comerem, que estavam morrendo à fome em companhia de sua senhora Dona Ana Rosa Ribeiro” (Autos, p. 144 e p. 181).

Como depois ficou esclarecido, a senhora que aparecera na loja do alfaiate Silveira era a avó de Inocêncio e Jacinto, Simplícia Maria da Conceição Teixeira Belfort – que não era, ao contrário dos netos, escrava, mas liberta.

Já chegaremos ao depoimento da avó de Inocêncio e Jacinto. Agora, continuemos com o depoimento do tenente Sigisnando:

“Sabe mais por ouvir do senhor David Freire que a Senhora Dona Ana Rosa Ribeiro mandara uma ocasião arrancar todos os dentes de uma mulata pelo simples fato de os ter achado bonitos seu marido Doutor Carlos Fernando Ribeiro.

“Sabe ainda por lhe haver dito o Sacristão da freguesia de São João, de apelido Torres, que a mesma Senhora, por ocasião do enterro de Jacinto, irmão de Inocêncio, dissera ao Padre Sodré que há pouco tempo tinha comprado por um conto e tanto o falecido e seu irmão Inocêncio, que já tinha perdido aquele e que havia de perder este, visto se darem ao vício de comer terra, o que ainda não tinha podido impedir nem mesmo botando-os dentro de uma gaiola com jabutis.

“Respondeu que ainda sabe mais por ouvir dizer que dois irmãos desta Senhora já responderam ao júri por se terem apresentado como autores de crimes por ela praticados, sendo um desses crimes um assassinato feito em uma sua escrava.

“Declarou finalmente, que os fatos enumerados por ele eram referidos por pessoas dignas de toda fé e concluiu referindo que D. Ana Rosa assinara, obrigada pelo Chefe de Polícia, um termo de segurança sobre uma sua escrava que se queixara de barbaridades cometidas por sua senhora e que essa escrava obrigada a ser apresentada na polícia, uma vez por outra, desaparecera depois da mudança do Chefe de Polícia de então; e pela caducidade do mesmo termo dela se não tinha notícia” (idem).

O depoimento do tenente Valério Sigisnando não era composto por meros rumores. Posteriormente, em seu recurso ao Superior Tribunal da Relação, o promotor Celso Magalhães lembraria, com base nos registros da polícia:

“… o procedimento anterior da acusada é todo contra ela, os seus precedentes são-lhe hostis e o espírito não tem repugnância alguma em aceitar a ideia de sua autoria na morte de Inocêncio. A certidão que vai junta a estas razões mostra que tinha ela por hábito maltratar os seus escravos, certidão que é sancionada pela voz pública, pelos fatos que narram diariamente a seu respeito.

“Neste documento vê-se que a autoridade policial, em 1872, foi obrigada a fazer com que a acusada assinasse um termo de responsabilidade e segurança a favor de sua escrava Ignês, que se obrigasse a tratá-la bem e a não castigá-la imoderadamente. E em 1873, ainda, a autoridade policial viu-se na dura necessidade de fazer sair a dita escrava para fora desta cidade, ‘sem que fosse à parte alguma desta capital, sob qualquer pretexto’, acrescenta o termo” (Autos, pp. 463-464).

No dia 11 de dezembro de 1876, Simplícia Maria da Conceição Teixeira Belfort – “preta, jornaleira [ou seja, diarista], livre”, que não sabia a sua idade mas aparentava “cinquenta e cinco a sessenta anos” – prestou depoimento e foi inquirida pelo juiz-substituto:

“… disse ser avó do falecido menor Inocêncio, de que trata a denúncia.

“… quando soube que dona Ana Rosa Viana Ribeiro havia comprado seus netos, Inocêncio e Jacinto, ela, informante, foi ter com a mesma senhora, que a recebeu do melhor modo, afim de saber se a mesma senhora os havia comprado para vender ou para os conservar, e como lhe dissesse que para este fim, ela ficou muito satisfeita (…).

“… passados três dias ela voltou de novo à casa de dona Ana Rosa, levando um pão para cada um dos seus netos e ali chegando, bateu no corredor, e como lhe perguntassem quem era, e respondesse ela que era avó dos escravinhos Inocêncio e Jacinto, mandaram ela entrar para a varanda, onde lhe vieram tomar a benção os mesmos seus netos.

“Costumava ela aparecer em casa da mesma dona Ana Rosa de quatro em quatro dias, quando aparecendo ali ultimamente ouviu a mesma dona Ana Rosa mandar dizer por um rapaz de cor escura, que parece a ela que estava ali como cozinheiro, e batendo-lhe com a porta na cara que ela se fosse embora, que as suas visitas já lhe estavam aborrecendo.

“Fazendo ela que voltava, ficou na escada, de onde ouviu a mesma senhora dona Ana Rosa, que falava alto e lhe parecia muito zangada, chamar por um mulato de nome Feliciano e mandar que este tomasse o chicote e descesse para o quintal.

“Momentos depois ela, do lugar em que disse se achava, ouviu estalidos das chicotadas que em grande número recebia seu neto Inocêncio.

“Logo que este acabou de apanhar veio o outro seu neto Jacinto, em quem se aplicaram os mesmos castigos, que eram em tão grande número, que ela não pôde contar.

“No dia seguinte às mesmas horas, pouco mais ou menos, ela foi de novo à casa da dona Ana Rosa e do mesmo lugar em que estivera observando no anterior, ouviu aplicar-se nos mesmos seus netos castigos tão rigorosos como os da véspera, o que, sendo visto por ela, arrancou-lhe lágrimas às quais lhe corriam dos olhos.

“Correu ao quartel de polícia, onde encontrando-se com os guardas que ali estacionam, dirigiu-se a eles, lhes perguntando como podiam consentir naquilo que ela acabava de presenciar, ao que lhe responderam que ao doutor Chefe de Polícia, que não a eles, que não passavam de meros guardas, cumpria fazer alguma cousa em favor dos seus netos.

“Encaminhando-se para a Secretaria da polícia e ali chegando foi informada pelo respectivo porteiro que o Chefe não havia chegado, pelo que teve de esperar pelo mesmo uma meia hora…

“… quando ali chegou o Chefe, ela, depois de deixar passar o tempo necessário para este descansar, dirigiu-se a ele, e lhe pedindo licença para apresentar sua queixa, lhe referiu o que havia observado em casa de dona Ana Rosa relativamente aos seus netos, dizendo-lhe que, se duvidasse do que ela lhe dizia, que mandasse vir à sua presença, respondendo-lhe o mesmo Chefe que ela fosse tranquila, que ele havia de providenciar a respeito.

“E como o chefe de polícia nunca mais falasse a ela sobre sua queixa ou mandasse chamá-la para dizer-lhe o que havia feito em favor de seus netos, ela nunca mais o procurou, persuadida de que o mesmo Chefe duvidava da verdade do que ela lhe referira.

“… na ocasião em que apresentou ao doutor Chefe de Polícia esta queixa achavam-se ali presentes algumas pessoas, perguntando-lhe uma delas, que ela não indica por não conhecer, se era verdade que seus netos comiam terra, respondendo ela que ignorava, e que durante o tempo em que os mesmos seus netos estiveram com ela, nesta Cidade, em casa do falecido Comendador José Joaquim Teixeira Vieira Belford, não tinham eles esse vício.

“Tempos depois, tendo falecido seu neto Jacinto, ela só veio a saber às oito horas da noite, tendo o seu enterro sido feito pela manhã de sábado, de Nossa Senhora dos Remédios, e isto só soube por lhe o dizer no Ribeirão um escravo de nome Rafael, da casa dos senhores Viana à Rua do Sol.

“Havendo ela comunicado à sua filha Geminiana este triste acontecimento, ela, no dia seguinte, se dirigiu à casa de dona Ana Rosa para se certificar e se informar do mesmo acontecimento, o que não conseguiu por lhe ter ela mandado bater com a porta, depois de dizer-lhe que, se quisesse saber de seu filho, fosse ao Cemitério.

“No dia do enterro do outro seu neto, Inocêncio, ela, encontrando-se com sua filha Geminiana, que estava chorando, e indagando da causa de seu pranto, esta lhe disse que o fazia pela morte de seu filho Inocêncio, acrescentando que se ela o quisesse ver, ainda o encontraria no Cemitério, onde, por falta de bilhete de sepultura, ainda se achava por enterrar, tendo sido depositado.

“Em vista do que informara sua filha, encaminhou-se juntamente com ela para o Cemitério, onde efetivamente ainda estava o cadáver de seu neto e viu que o mesmo tinha as mãos inchadas, sinais de cordas nos pulsos de ambos os braços e os cotovelos esfolados, e tendo abaixado as mangas da camisa, que arregaçara para examinar o cadáver de seu neto, voltou para casa, tendo deixado já no cemitério o Subdelegado Silva” (cf. Autos, pp. 249-253).

3

Geminiana, a mãe de Inocêncio e de Jacinto, como a avó, também não era mais escrava.

Aqui nós temos uma das aberrações do escravismo – ou, mais precisamente, um fato que mostra como o escravismo era uma aberração, mais ainda no Brasil da segunda metade do século XIX. Nascidos antes da Lei do Ventre Livre (sancionada em setembro de 1871), os dois meninos permaneceram escravos, apesar da avó e da mãe serem alforriadas.

Um dos depoimentos mais significativos sobre isso foi o de José Joaquim Tavares Belfort, professor da Faculdade de Direito do Recife e primo de Ana Rosa Viana Ribeiro – que, apesar disso, foi uma testemunha que desmentiu a defesa da futura baronesa de Grajaú, negando que as marcas no corpo de Inocêncio fossem de sevícias infligidas antes de sua compra pela acusada, e negando que eles tivessem “o vício de comer terra”.

Porém, o mais estranho no depoimento de Belfort é que, apesar de sua oposição aos castigos corporais nos escravos, ele – uma figura de destaque no Brasil da época, professor de economia política de uma das principais (e poucas) instituições universitárias do país, e, além do mais, colega do abolicionista Joaquim Serra na redação do jornal “A Coalizão” – não parece, em momento algum, estranhar a transação comercial com os meninos:

“Perguntado se conheceu Jacinto e Inocêncio, escravos de Dona Ana Rosa Ribeiro, e donde?

“Respondeu: que conhece perfeitamente o escravo Inocêncio, como bem assim o irmão do mesmo Inocêncio, de nome Jacinto, [pois] ambos pertenceram ao casal do Doutor Luiz Miguel Quadros, cunhado que fora dele, testemunha;

(…)

“Tendo de ultimar-se o inventário dos bens deixados pelo dito Doutor Luiz Miguel Quadros e sua mulher, e havendo precisão de se vender bens desse casal para pagamento do seu passivo, o pai dele, testemunha, que era inventariante dos bens do mesmo casal, trouxe, no princípio deste ano para esta Capital, Juízo do inventário, Geminiana, que era então escrava, e seus três filhos, Isaura, Inocêncio e Jacinto, todos escravos de propriedade do referido casal;

“… que Geminiana, então, se alforriara, oferecendo para isso o preço da sua avaliação, e que o inventariante, em meados de março, se não se enganava, requereu editais de praça para a venda judicial dos três referidos filhos de Geminiana, e que não aparecendo compradores, atenta a idade desses escravos, por Alvará de autorização do Juízo, foram eles particularmente vendidos a Silva e Ferreira, padeiros, estabelecidos à rua Grande desta cidade, sendo essa venda feita por quantia na razão do duplo da importância da referida avaliação, sabendo ele, testemunha, que Inocêncio e Jacinto foram vendidos mais tarde, pelos ditos Silva e Ferreira, à Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, já porque assim disse a ele, testemunha, o Doutor Carlos Fernando Ribeiro, marido da supradita Dona Ana Rosa Viana Ribeiro, e que se achava nesta Capital à época em que tais escravos foram comprados pela dita Dona Ana Rosa, já porque a mãe e avó destes escravos, as quais foram também escravas, comunicaram a ele, testemunha, esse ocorrido.

“… eles [Inocêncio e Jacinto] não tinham vícios (…);

“… tendo se alugado a mãe deles, que já então era livre, ao Cônsul Português, para aí levara, a pedido dela, os seus dois filhos, Inocêncio e Jacinto (…); tendo ocorrido que o escravinho Jacinto, ao descer uma escada, por infelicidade, fraturasse a perna, fora ele também tratado pelo médico Doutor Augusto Teixeira Belfort Roxo (…). Ocorre lembrar que Jacinto estivera por quarenta dias deitado e com o aparelho e que ele, bem como seu irmão Inocêncio, [que] de ordinário lhe fazia companhia, nunca o médico supradito, que os via todos os dias, descobriu neles ou sintomas de vício algum, ou de moléstia” (Autos, pp. 120-125).

A mãe de Inocêncio e Jacinto depôs no dia 20 de novembro de 1876.

“Perguntada o que sabe acerca dos falecimentos dos seus filhos Jacinto e Inocêncio?

“Respondeu que quando morreu seu filho Jacinto, foi ela à casa de Dona Ana Rosa Viana Ribeiro pedir que o deixasse ver, ao que lhe respondeu Dona Rosa que o fosse ver no cemitério, porque quando os comprou não sabia que tinha mãe.

“Quando morreu Inocêncio, encontrando ela o enterro, perguntou de quem era e sabendo que era de casa de Dona Ana Rosa, dirigiu-se ao cemitério para vê-lo; e, ali chegando, não queriam consentir que fosse aberto o caixão e ela dizendo que queria ver depois de morto seu filho, já que em vida não o via, o sacristão abriu o caixão e ela viu que era o seu filho Inocêncio, o qual estava com os pulsos feridos, proveniente de ter sido amarrado com corda, tendo mais uma ferida no braço, uma nas costas e outra no cotovelo.

“Perguntada se quando ela encontrou o enterro ia o caixão fechado?

“Respondeu que o caixão ia fechado ainda o estando no cemitério, dizendo os carregadores que só seria aberto quando chegasse o capelão para encomendar o cadáver.

“Perguntada se ela não recebeu um recado da parte de Dona Ana Rosa para ir ver o seu filho Inocêncio quando estava para morrer?

“Respondeu que não recebeu recado algum” (cf. Autos, pp. 111-112).

Após o trabalho inicial do promotor-adjunto Antonio Gonçalves de Abreu, assumiu o caso do assassinato do menino Inocêncio o titular do Ministério Público, promotor Celso da Cunha Magalhães.

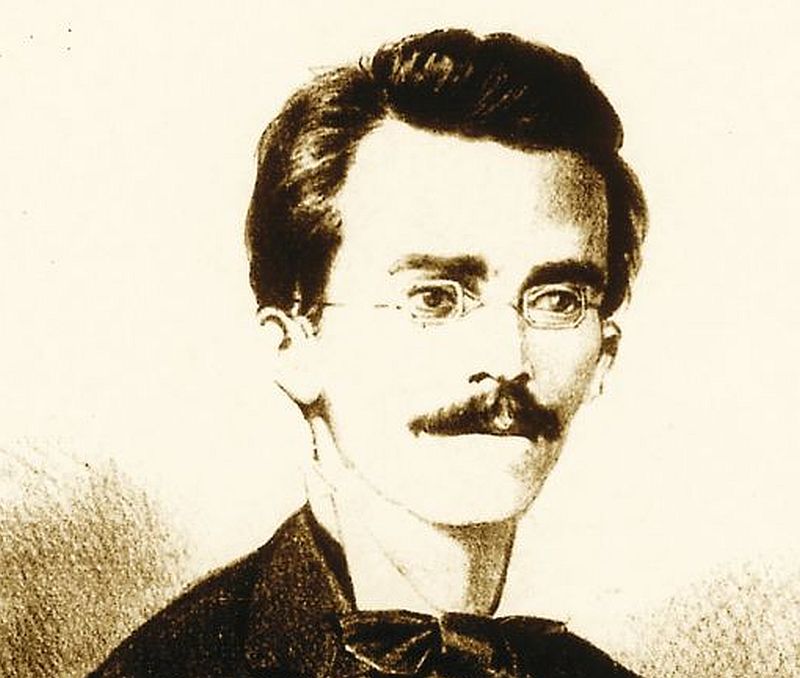

Com 27 anos quando do assassinato de Inocêncio, Magalhães era abolicionista, poeta, romancista (autor de um dos primeiros romances do naturalismo no Brasil, “Um Estudo de Temperamento”), um dos primeiros folcloristas do país (autor do estudo “A Poesia Popular Brasileira”) – e membro do Partido Conservador, o que fez com que a família e o círculo de Ana Rosa Viana Ribeiro, quando não a defesa, tentassem apresentar o processo como perseguição política, uma vez que ela era mulher do líder do Partido Liberal.

O promotor, porém, não era homem que se intimidasse.

Aqui, é necessário que a nossa atenção se volte para a personalidade de Celso Magalhães – aliás, Celso Tertuliano da Cunha Magalhães.

Em outro tempo, depois do que disseram dele o grande Câmara Cascudo – e Sílvio Romero – não seria necessário acrescentar mais nada. Porém, quando a lembrança dos brasileiros notáveis ameaça ser enterrada pelo besteirol descarregado pelo neoliberalismo na “cultura”, é forçoso avivar um pouco a memória.

Diz Câmara Cascudo, no primeiro volume de sua “Antologia do Folclore Brasileiro”, sobre Celso Magalhães:

“Na Faculdade [de Direito do Recife] foi um dos estudantes mais conhecidos e admirados, discutindo e escrevendo sobre teatro, política, crítica, polemicando. Tomou parte na vida literária e boêmia de então, cantando e sabendo música para compor solfas das modinhas e lundus. No jornal ‘O Trabalho’, do Recife, publicou uma série de artigos sobre a Poesia Popular Brasileira, números 2 a 11 em 1873. Reunira romances tradicionais fazendo confronto com os exemplos portugueses, quadrinhas, danças, costumes. Prolongou esses estudos num jornal de São Luís do Maranhão, ‘O Domingo’, de maio e agosto de 1873, números 16 e 17. É realmente o primeiro folclorista do Brasil no tempo. Foi o primeiro a examinar a poesia popular com método e conhecimento cultural”.

Câmara Cascudo transcreve, em seguida, a opinião de Sílvio Romero, o mais importante historiador literário brasileiro nos fins do século XIX. Escreveu Romero, ele mesmo autor de uma coletânea sobre o folclore brasileiro:

“Comecemos pelo primeiro: Celso Magalhães. Este moço, recentemente falecido na flor dos anos, é o promotor destes estudos (‘Poesia Popular no Brasil’). Seu trabalho, o primeiro na data, é ainda hoje o melhor pelo critério. A Celso Magalhães devemos esta justiça póstuma – foi um inspirado poeta e um romancista vivace, que tem rivais entre nós; como crítico, porém e nesses assuntos (‘folclore’) ele está quase só.”

Talvez o melhor retrato de Celso Magalhães seja o de Graça Aranha, em sua autobiografia inacabada, “O Meu Próprio Romance”, publicada postumamente, em 1931. É verdade que o faz, como quase sempre em Aranha, acompanhando seu retrato com opiniões discutíveis – por exemplo, sobre Gonçalves Dias e João Francisco Lisboa. No entanto, no que se refere aos fatos, o perfil de Magalhães é bastante exato.

Devido a seus livros, especialmente o mais conhecido, “Canaã”, história passada no Espírito Santo, é fácil esquecer que Graça Aranha era maranhense. E não somente maranhense: era filho de um dos líderes do Partido Conservador no Maranhão, o deputado Temístocles Aranha, dono, em São Luís, do jornal “O País” (cf. Sacramento Blake, Diccionario Bibliographico Brazileiro, sétimo volume, Imprensa Nacional, 1902, p. 251).

Graça Aranha tinha oito anos, a mesma idade de Inocêncio, quando houve o processo da Baronesa de Grajaú. Muitos anos depois, no final da vida, escreveu:

“A mulher do chefe do partido liberal fora veemente acusada de ter matado de sevícias um moleque, seu escravo.

(…)

“Desse drama, a impressão mais viva, que me ficou, foi a agitação na minha casa durante o julgamento. O tribunal do júri era na vizinhança. Os políticos vinham repousar e esperar a sentença na companhia de meu pai, figura considerável do partido conservador. Ainda vejo a cena, que eu espiava ardendo de curiosidade.

“Vejo a figura atraente, fascinante, de Celso Magalhães, o promotor público. Em torno dele, uma admiração entusiástica, comovida, que eu não compreendia, mas cuja intensidade me avassalava. Das impressões que então recebi, ficou-me a imagem de um rapaz muito magro, feio, ossudo, encovado, móvel e falador. Não me lembro como se trajava, apenas me recordo de que trazia na botoeira do paletó uma flor vermelha, lágrima de sangue, que por muito tempo se chamou no Maranhão a flor do Celso.

“Morreu moço, logo depois da subida dos liberais ao poder, cujo primeiro ato de governo fora demitir a bem do serviço público o promotor, que ousara acusar a assassina do escravinho Inocêncio.

“Mais tarde, tive consciência do grande merecimento de Celso Magalhães. Foi um dos precursores do abolicionismo na poesia, com o seu poema ‘Os Calhambolas’. (…) Pertencia ao grupo predestinado a realizar no Brasil a reforma espiritual, que o darwinismo e as ciências físicas tinham imposto à Europa. Foi ele quem primeiro estudou cientificamente o folclore brasileiro, num ensaio primacial sobre a poesia popular, dando o sinal de partida e a orientação para os estudos de Vale Cabral, Sílvio Romero, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues e tantos outros.

“Meu pai o estimava extraordinariamente e o teve como colaborador conspícuo no ‘País’. Os seus folhetins eram vivos, de uma acrobacia prodigiosa, onde a inteligência não se deixava entorpecer pela erudição.

“Depois da sua morte e já eu era acadêmico de direito, quando li o manuscrito do seu drama ‘O Processo Valadares’, confiado a meu pai. Esse manuscrito foi remetido ao meu tio Heráclito Graça, residente no Rio, que o passou a Artur Azevedo. Não foi representado nem publicado e jaz na Biblioteca Maranhense.

“Artur Azevedo fez publicar em 1881, na Revista Brasileira (2ª fase), depois da morte de Celso Magalhães, o romance ‘Um Estudo de Temperamento’, que ele lhe entregara no Recife em 1873. A publicação não foi concluída por ter cessado o aparecimento da Revista. É um ensaio de romance naturalista, dos costumes provincianos, romance que antecipava o ‘Mulato’ de Aluísio Azevedo.

“O Maranhão era fiel à tradição verbal portuguesa. A disciplina de Sotero dos Reis e dos seus epígonos gramáticos abafava a espontaneidade espiritual e a liberdade de dizer. Celso Magalhães reagiu contra esse esmagamento e sua prosa vibrante criou novos ritmos para o pensamento. Quando Aluísio Azevedo surgiu com o seu realismo, o caminho estava aberto. Glória a Celso Magalhães, morto aos trinta anos, esquecido hoje como Rocha Lima, do Ceará, também prematuro e genial representante da cultura livre, num país de incultos e aos quais faltou o intenso dom de poesia, que tornou famosas as mocidades de Alvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves.

“A reação de Celso Magalhães não se limitou à expressão verbal, atingiu a própria cultura. Antes dele pensava-se no Maranhão à portuguesa. Toda a ilustração, toda a erudição era lusitana ou vinha por Portugal. O próprio Gonçalves Dias, que pelo seu sangue mestiço e pelo seu contato pessoal com as civilizações europeias, devia exprimir a revolta contra o jugo literário português e trazer ao espírito maranhense aspectos mais largos e novos, submeteu-se, e nessa vassalagem talvez se explique a deformação do seu gênio brasileiro. Não precisa remontar a Odorico Mendes para testemunhar a fidelidade maranhense ao espirito português. O propício e grande João Lisboa não reformou a prosa brasileira. Ampliou-a, enriqueceu-a, coloriu-a, mas guardou o ritmo tradicional. Assim, já eu disse que o seu estilo conserva as características portuguesas, a linha horizontal, a planície. Mesmo carregado de intenções, de rancores, de sarcasmos, o estilo de João Lisboa é plano, largo, dando a sensação da serenidade. Nesse estilo as agruras, as culminâncias abrandam-se, as profundidades e os abismos mascaram-se e tudo o que é áspero e violento perde-se em tranquilidade, pela vastidão da frase.

“Celso Magalhães anunciou na sua expressão viva e nervosa o estilo vertical de hoje, estilo que se eleva em altura e penetra em profundidade. Estilo sintético, somático, explosivo. No pensamento, foi inovador. Se não tem o gênio de Tobias Barreto, nem a sua força demolidora e a de Sílvio Romero, insinuou coisas novas à cultura de seu tempo. Nos estudos do folclore e da linguística, impregnou a orientação de Bopp, de Max Muller, e as visões de Vacherot e Ewald, de Renan em matéria religiosa, e na crítica foi discípulo de Sainte Beuve, Taine e Scherer. Tudo novo, tudo fecundo para a emancipação espiritual do Brasil. Enfim, o Maranhão se libertou do jugo da gramática e da disciplina intelectual dos bisonhos clássicos portugueses.

“Celso Magalhães se tornava brasileiro pela revolta, pela inquietação, pela atualidade” (Graça Aranha, “O Meu Próprio Romance”, Companhia Editora Nacional, 1931, pp. 111-117).

4

A 23 de janeiro de 1877, o juiz José Manoel de Freitas recusou a denúncia do Ministério Público, baseado na segunda necrópsia – aquela de que o doutor Santos Jacinto fora um dos peritos -, que dava como causa mortis do pequeno escravo, “hypoemia intertropical”.

Esse laudo, apesar disso, não negava as marcas de sevícias – mas dizia que não foram elas a causa da morte. Com esse fundamento, o juiz concluíra pela ausência de crime.

A decisão fez o promotor Celso Magalhães escrever, em seu recurso ao Superior Tribunal da Relação – a segunda instância da época –, que “é tal a clareza da presente causa, que até o [segundo] exame é contrário á acusada”.

Depois de apontar os motivos jurídicos que invalidavam a segunda necrópsia – além da participação de Santos Jacinto, que assinara o atestado de óbito (exatamente o que estava em discussão), outro médico da equipe era um parente da acusada, e, por fim, todos os médicos haviam sido indicados pelo advogado de defesa e não pelo juiz – o promotor continua:

“Concedendo, porém, apenas por hipótese, que não estivesse provado dos autos ter sido a morte de Inocêncio proveniente de castigos, não haveria neles prova bastante de que tinha sido ele seviciado?

“Sendo assim, não deveria a acusada ir perante o Tribunal do Júri responder pela imoderação desses castigos, e justificar-se, porque só o júri podia julgá-la, porque só ele era o competente para isso?

“Perante as leis do nosso processo não é o escravo pessoa miserável e, como tal, não está sob a proteção do Ministério Público?

(…)

“O caso presente é gravíssimo.

“A opinião se tem levantado unânime para condená-lo e as exigências sociais devem ser satisfeitas, a fim de que a ação da Justiça seja respeitada e o seu fim isento da deturpação” (cf. Autos cit., pp. 461-465).

Celso Magalhães apresentou o parecer de três médicos com alto conceito na época – Francisco de Paula Oliveira Guimarães, Augusto Teixeira Belfort Roxo e José Ricardo Jauffret –, declarando que a morte de Inocêncio fora devido às sevícias ou que, pelo menos, essas apressaram-lhe a morte, não se podendo dizer que sua morte fosse “natural” (Autos, pp.493-500).

A 13 de fevereiro de 1877, os desembargadores do Superior Tribunal da Relação decidiram que “do exame e confrontação das diversas peças dos autos e dos depoimentos das testemunhas resultam veementes indícios de haver a mesma denunciada praticado sevícias que, ainda quando provado fosse o estado mórbido do paciente, não podiam deixar de produzir ou pelo menos apressar-lhe a morte; e assim julgando, a sujeitam a prisão e livramento, lançando-se o seu nome no rol dos culpados” (Autos, p. 531).

O Superior Tribunal da Relação, portanto, aceitara a denúncia – o que tinha o efeito de enviar a acusada para o Tribunal do Júri Popular.

Além das razões jurídicas – o recurso de Celso Magalhães revela ampla erudição sobre a literatura jurídica não somente brasileira, mas internacional, especialmente as da Alemanha, França e Itália – é forçoso reconhecer que os desembargadores foram motivados, sobretudo, pelo escândalo que foi a sentença do primeiro juiz, ao recusar até a possibilidade de julgamento.

No mesmo dia, Ana Rosa Viana Ribeiro, a futura baronesa de Grajaú, foi presa e recolhida ao 5º Batalhão de Infantaria. No dia seguinte, foi transferida para a Cadeia Pública, até que fosse julgada pelo Tribunal do Júri.

Era um caso inédito – uma senhora de escravos na cadeia, pela acusação de assassinar, sob tortura, um escravo.

O julgamento foi no dia 22 de fevereiro de 1877, oito dias após o recolhimento da ré à Cadeia Pública, e a celeridade com que esse processo tramitou, dispensa comentários.

“… no dia do julgamento, a fidalga Ana Rosa Ribeiro compareceu à sessão acompanhada do seu marido e irmão. Vestia um traje de seda preta e envolvia o rosto e o busto com um véu de crepe. Acompanhavam-na dezoito damas, vestidas de luto, em sinal de protesto, que ocuparam os primeiros bancos do salão. O povo apinhava-se nas galerias e a cidade vivia uma excitante expectativa do debate e da decisão” (Rui Cavallin Pinto, “O promotor e o crime da Baronesa”, CPM/MPPR).

Ana Rosa Viana Ribeiro foi absolvida.

O promotor ainda recorreu, mas sem sucesso.

Porém, independente do desfecho – e até por causa dele – a escravidão, do ponto de vista político, fora condenada.

Um ano depois, a 28 de março de 1878, o marido de Ana Rosa assumiu o governo do Maranhão. No dia seguinte, demitiu 28 servidores públicos “tidos como membros ou simpatizantes do Partido Conservador”. Todos foram demitidos “a bem do serviço público”. O primeiro da lista era o promotor Celso Magalhães. Foram demitidos, também, o delegado Antonio José da Silva e Sá e seu suplente, Antonio Joaquim Ferreira de Carvalho, que tiveram importante participação para levar a mulher do agora presidente da província ao banco dos réus, por seviciar e matar um escravo de oito anos de idade.

Para Celso Magalhães, homem pobre, e recém-casado, era um golpe não pequeno. Assim era o império – e o escravagismo.

Mas ele continuou lutando – na imprensa e na advocacia. Infelizmente, não tinha muito tempo. Apenas mais um ano e, no dia 9 de junho de 1879, morreu Celso Magalhães, de “febre perniciosa” (malária).

Do obituário publicado em “O País”, jornal do pai de Graça Aranha:

“Exercendo por muitos anos o cargo de promotor, jamais teve a justiça sacerdote mais devotado. Para o rico, para o pobre, para o desvalido, para o potentado, foi sempre o mesmo, e embora levantassem-se contra si os protestos dos desgostosos, ele cumpria impassível o seu dever, porque compreendia a justiça una, indivisível, sem gradações; e assim no dia em que desceu daquela cadeira que tão alto elevou, passou com a fronte erguida, animado pelo legítimo orgulho de um procedimento imaculado, por entre a multidão que respeitosa o contemplava.

(…)

“Era o Dr. Celso muito moço, não tinha 30 anos. Casado há pouco tempo com uma distinta senhora, não deixa descendentes”.

Mas isso se refere, evidentemente, apenas aos descendentes biológicos.

***

Alguns anos antes do atroz assassinato de Inocêncio, um outro caso – desta vez tendo como acusado um escravo – ocupara a atenção do público em Recife e Olinda.

Um estudante de Direito, o filho do senador Nabuco de Araújo – Joaquim Nabuco – assumiu a defesa do escravo, o que, por si só, era um escândalo.

O próprio Joaquim Nabuco deixou uma descrição do caso, em livro jamais terminado – e somente publicado após a sua morte:

“Havia em 1868 em Olinda um escravo chamado Tomás, forte, de boa aparência, de bom trato, e moço de vinte e cinco anos. Circunspecto, econômico, humilde, brioso, tinha ele uma reputação excelente no lugar. Educaram-no como livre e por isso adquirira esses bons instintos. Ninguém lhe falara em cativeiro. Trabalhava para sua senhora e para si com estímulo e consciência. Era chamado em Olinda — o sr. Tomás. Um dia, porém, ausente ou morta a senhora, mandaram açoitá-lo… na praça pública, na roda dos moradores de um lugar pequeno, onde de ordinário todos afluem a qualquer espetáculo, foi ele barbaramente amarrado e açoitado. Fez-se uma reação no caráter do escravo. De humilde tomou-se altivo: era bom, fez-se uma fera. Fugiu com um bacamarte decidido a uma cruel vingança. Suspeitava ele que uma autoridade fora a causa dos açoites… matou-a com um tiro à queima-roupa. Preso e processado, foi condenado à morte. Como o juiz apelasse por força da lei, foi recolhido à Detenção do Recife. Não era mais um homem, era um tigre que se tinha debaixo de ferros. Mesmo acorrentado era terrível. Aconteceu que lhe deixassem a porta aberta: evadiu-se. O guarda, um pobre Honorato de Bastos, quis prendê-lo na fuga e ele descarregou um golpe para trás, que feriu a Honorato na região anterior do pescoço: depois de precauções da polícia, compareceu perante o júri do Recife para responder por mais um homicídio, pois do ferimento do guarda resultou-lhe a morte. O promotor esmerilhou uma circunstância do art. 192 para pedir a pena de morte. Pedia-se a morte para um homem já condenado a ela!

“O ferimento não tendo sido mortal, pelo menos assim o declararam os peritos, resolveu o advogado provar que se não compreendia o crime contra Bastos no art. 192, mas no art. 194. Verdade é que os médicos do exame de sanidade declararam posteriormente ser mortal o ferimento; mas essa declaração nada valia por ser feita 20 dias depois do ferimento, quando toda sorte de causas acidentais poderiam tê-lo prejudicado. Acrescia que estando os peritos discordes, por força do art. 195, o crime devia ser capitulado no art. 194. O promotor pedira no libelo, o máximo do art. 193 – galés perpétuas; somente depois, no júri, foi que acrescentou uma agravante esquisita para pedir a pena de morte, com surpresa geral. Destruindo a circunstância da surpresa, por entender que se não pode alegá-la no caso de ferimento de um guarda pelo indivíduo que ele vai capturar, armado; tendo uma atenuante, podia esperar a defesa que, capitulado no art. 194, como provou dever sê-lo, o crime só fosse passível das penas do grau mínimo, isto é, dois anos de prisão, pena insignificante para quem já estava condenado à morte em Olinda e que esperava sê-lo de novo no segundo júri. Quanto a poder-se mudar por força do art. 60, a pena de prisão na de açoites, o que irritaria o réu, que a preferia à de morte, reservou-se o advogado para provar que Tomás não era escravo, por uma série de circunstâncias tiradas dos autos. Na origem desse processo dois crimes sociais havia. Havia a escravidão, havia a pena de morte. Fora a escravidão que levara Tomás a praticar o primeiro crime, a pena de morte que o levara a perpetrar o segundo. Fora por ser escravo, que o haviam açoitado; açoitado, fez-se nele um crepúsculo interior em que a educação que tivera como livre e os brios, que ela lhe formara, lutavam de energia com os ímpetos do homem selvagem de repente lançado ao cativeiro. Daí para crime só faltava a ocasião. Preso, foi condenado à morte, obrigado pela lei natural a conservar uma vida que não era da sociedade, mas de Deus, tentava evadir-se quando quiseram prendê-lo de novo para o cadafalso: foi então o seu segundo crime; ou por medo invencível ou por vindita atroz, aniquilou ele esse homem que o agarrava pelas costas para sujeitá-lo à pena da lei e isso quando ele estava a entrar no gozo da liberdade pela fuga. O ferimento de Honorato de Bastos tinha pois uma explicação natural.

“E demais era vergonhoso que devessem disputar-se duas forças, a de Olinda e a do Recife, os restos ensanguentados de um só homem! O preto Tomás foi condenado a galés perpétuas; posteriormente em Olinda foi-lhe confirmada a pena de morte. Este fato pareceu-nos curioso, nele estão reunidos terríveis argumentos contra dois grandes erros, e por isso o citamos como complemento ao anterior parágrafo. A penalidade exagerada em vez de reprimir os crimes, provoca-os: foi a nossa tese, da qual este exemplo parece ser a triste demonstração.

“Estes detalhes tivemo-los porque fomos o advogado do negro Tomás: lutar corpo a corpo com a escravidão e a pena de morte, denunciá-las perante o tribunal dos cidadãos, pesar sua influência na perpetração dos delitos, determinar a parte de cumplicidade da sociedade nos crimes dos indivíduos é uma honrosa missão, que todos podem desempenhar, sem que os que o fazem com gênio possam humilhar os que o fazem com o sentimento do dever. Entre esses estamos nós. Depois dessa sessão podemos repetir, com Lamartine, porque tínhamos apalpado as chagas da sociedade: ‘Feliz o dia em que a legislação vir banidos diante da luz divina esses dois grandes escândalos da razão do século dezenove: a escravidão e a pena de morte’” (Joaquim Nabuco, “A Escravidão”, Ed. Massangana, Recife, 1988, pp. 58-60).

Joaquim Nabuco conseguiu livrar Tomás da pena de morte. Foi condenado às galés perpétuas.

O jovem Joaquim Nabuco, aliás, parece melhor que o velho Joaquim Nabuco, que era algo demasiado preocupado em exibir o próprio brilho. É sintomático que o caso de Tomás não ocupe espaço algum em sua autobiografia, “Minha Formação”, que ele publicou em 1900, um livro que antecipa o que existe de pior em Gilberto Freyre.

Por exemplo, poucas linhas depois de escrever, sobre a fase da luta abolicionista iniciada em 1879: “Quando a campanha da abolição foi iniciada, restavam ainda quase dois milhões de escravos, enquanto que os seus filhos de menos de oito anos e todos os que viessem a nascer, apesar de ingênuos [ou seja, legalmente livres], estavam sujeitos até aos vinte e um anos a um regime praticamente igual ao cativeiro”, o que é um retrato bastante preciso da situação, Nabuco faz a seguinte consideração:

“No Brasil, a escravidão é uma fusão de raças; nos Estados Unidos, é a guerra entre elas. Nossos proprietários emancipavam aos centos os seus escravos, em vez de se unirem para linchar os abolicionistas, como fariam os criadores do Kentucky ou os plantadores da Luisiana” (cf. Joaquim Nabuco, “Minha Formação”, Garnier, 1900, Rio, pp. 226-227).

Apesar de existir alguma verdade nessa comparação, resta saber porque o jovem Nabuco se empenhou tanto pela Abolição, quando os escravistas estavam tão dispostos a libertar os seus escravos…

***

Expomos esses dois casos – e apenas dois – para exemplificar o que era o Brasil da escravidão.

Durante alguns séculos o país foi construído pela mão de obra escrava. Trata-se de um fato. Mas isso não torna a escravidão mais bela, sobretudo quando, na última metade do século XIX, ela já esgotara sua função econômica e histórica. A escravidão, nessa época, tornara-se um sinônimo de estagnação, atraso e – por que não dizer? – crueldade.

Algum embelezador da escravidão – pois está na moda em alguns círculos acadêmicos, com o irracionalismo nas questões históricas e sociológicas, o embelezamento da escravidão – poderia argumentar que nem todos os senhores e senhoras de escravos eram como a baronesa de Grajaú, assim como nem todas as autoridades escravistas eram como o subdelegado Braz Pimentel, que mandara açoitar em praça pública o escravo Tomás – e pagara com a vida essa injustiça.

É verdade. Porém, a denúncia contra Ana Rosa Viana Ribeiro não foi aceita – e, quando finalmente o foi, o júri a absolveu.

Apesar de seu crime ser indubitável – mais ainda diante dos seus antecedentes, bem expostos no processo pelo promotor Celso Magalhães – isso não impediu o império de conduzir seu marido à Vice-presidência e depois à Presidência do Maranhão, quando perseguiu odiosamente àqueles que quiseram fazer justiça, embora essa consistisse tão somente em aplicar as leis da própria sociedade escravagista.

Pelo contrário, o império recompensou os serviços do marido de Ana Rosa, dando-lhe, em 1884, o título de barão de Grajaú. Por consequência, a assassina de Inocêncio tornou-se baronesa de Grajaú.

José do Patrocínio tinha, pois, toda razão, ao apontar que o império era a superestrutura da escravidão: “É um fato histórico que a Monarquia só se fundou no Brasil por ser a da escravidão”.

No mesmo artigo, de 1885, Patrocínio diz, sobre a dinastia de Pedro II e o governo do conselheiro Saraiva, senhor de escravos de Santo Amaro, Bahia, que sucedera o também baiano, mas abolicionista, senador Dantas:

“Desde a ascensão do sr. Saraiva, sentimos que a Monarquia já não tinha mais forças para resistir à nostalgia do pântano. Queria voltar para a lama das paixões de que provinha. É sabido que todos os Braganças foram sempre amigos da escravidão, ao ponto de fazerem dela meio de ganhar dinheiro”.

Nem é necessário determo-nos no caso do subdelegado Braz Pimentel – pois é notório, inclusive na época, o aumento das mortes de senhores e feitores, justiçados por escravos, da década de 70 do século XIX em diante.

Certamente, tal não acontecia porque a vida na escravidão fosse melhor que a vida dos negros livres – por mais difícil que fosse esta.