CARLOS LOPES

Em memória do professor Eduardo de Oliveira

[O texto abaixo serviu de base ao autor para sua palestra no Congresso Nacional Afro-Brasileiro, no transcurso do aniversário de seu fundador, no dia 6 de agosto de 2025.]

Devo, primeiramente, expressar minha honra pelo convite a falar nesta solenidade em homenagem ao nonagésimo nono aniversário do professor Eduardo de Oliveira, fundador da nossa entidade, o Congresso Nacional Afro-Brasileiro.

Eduardo de Oliveira foi um dos melhores – e, portanto, maiores – seres humanos que já existiram. Todos aqueles que o conheceram, e mesmo os que não o conheceram pessoalmente, mas travaram contato com a sua obra política, ideológica e literária, conseguiram iluminar-se com seu humanismo radical. Ele foi um dos grandes de nossa terra – e não estou exagerando ao dizer que ele foi um dos grandes do nosso mundo, um dos grandes da nossa época.

Pessoalmente, e agora estou falando para aqueles que não o conheceram, ele era de uma sensibilidade e de uma ternura espantosas, de tão grandes, em um homem que, desde o nascimento, sofreu tantas injustiças – e saiu delas sem ressentimento e sem qualquer traço de histeria. Era daqueles poucos homens em quem o amor supera todos os rancores.

Em algum lugar, nós o descrevemos como o grande poeta culto – e, realmente, ele era de uma vasta e sólida cultura. Não estou me referindo apenas à cultura universal, da qual ele era um evidente conhecedor. Lembro que, uma vez, depois de ler uma referência em Sílvio Romero, achei que descobrira a poesia de Luiz Gama. Ao referi-la ao professor, no entanto, descobri que ele já a conhecia de muito – e dava-lhe o justo valor.

Do ponto de vista estético, não por acaso, um crítico e intelectual da estatura de Tristão de Athayde equiparou-o, como poeta da negritude, a Aimé Césaire e a Léopold Senghor. Não se trata apenas de sua força literária, que o coloca no mesmo patamar do poeta martinicano e do poeta senegalês, pois não existe força literária ou estética “pura”, isenta de outras determinações, de caráter social.

Trata-se, portanto, também, da temática.

Aimé Césaire é autor, entre outras obras, de Diário De Um Retorno ao País Natal e de Discurso Sobre O Colonialismo. Sua luta contra o colonialismo está registrada em seu túmulo, no Pantheon, em Paris (os restos mortais de Césaire estão na Martinica, mas, em sua homenagem, há em Paris, no Pantheon, uma placa de mármore, onde está escrito: “incansável artesão da descolonização”).

Léopold Senghor foi o artífice da libertação do Senegal, que foi colônia francesa desde a primeira metade do século XIX até os anos 60 do século XX. Senghor foi, portanto, um dos líderes da descolonização africana. Como poeta, foi também notável, como mostra seu livro Hóstias Negras, escrito em um campo de concentração nazista, onde foi prisioneiro. Ou seu poema “Máscara negra”, dedicado a Pablo Picasso, artista que, desde o início do século XX, resgatou a arte africana.

Tanto Césaire quanto Senghor influenciaram Frantz Fanon, sobretudo na ideia de que a contradição entre negros e brancos era rudimentar e primitiva, devendo ser substituída pela questão nacional em cada país – questão que abarcaria tanto negros quanto brancos.

Eduardo de Oliveira sempre foi admirador tanto de Césaire quanto de Senghor. E seus versos são notáveis, como em “Banzo”, dedicado a Patrice Lumumba (“Eu sei, eu sei que sou um pedaço d’África/ pendurado na noite do meu povo./ Trago em meu corpo a marca das chibatas/ como rubros degraus feitos de carne/ pelos quais as carretas do progresso/ iam buscar as brenhas do futuro.”).

Porém, aqui, o que queríamos ressaltar é que todos esses três poetas foram, também, combatentes, políticos em seus países.

Sobre o nosso professor Eduardo, lembremos do nome da entidade que ele fundou: Congresso Nacional Afro-Brasileiro.

Ou seja, seu objetivo era recuperar o que havia de africano na nacionalidade brasileira. Ele não via sentido em reduzir a nossa nacionalidade – o Brasil, em suma – a uma derivação da África.

E tinha razão. Alguns estudiosos, há muito, tentaram encontrar, na África, uma manifestação que parece tão africana quanto a capoeira. Não conseguiram. A capoeira se formou no Brasil, entre os africanos e descendentes de africanos do Brasil, mas somente depois que estes africanos estavam aqui. Não veio transplantada da África.

Da mesma forma, a música popular – nossa música não existiria sem a contribuição africana, mas ela não é música africana. É música brasileira, que se formou através do amálgama das várias culturas que se fundiram para forjar a cultura brasileira. Aliás, foi um branco, influenciado pela cultura africana, Noel Rosa, que deu a forma final ao samba brasileiro. Mas poderíamos dizer a mesma coisa dos músicos negros ou mulatos – como Pixinguinha e Sinhô – que antecederam Noel. Eles são músicos brasileiros e sua música é brasileira – embora, não existiriam, nem a sua música, sem a raiz africana.

Um dos políticos brasileiros mais reacionários do século XIX, Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 1843, no Senado, pronunciou uma frase célebre: “a civilização vem da África”, ou, segundo outros, “a África civiliza”, ou, segundo um historiador, “a civilização do Brasil vem da Costa d’África” (cf. Octávio Tarquínio de Sousa, Bernardo Pereira de Vasconcelos, História dos Fundadores do Império do Brasil, vol. V, 2ª ed., LJO, 1957, p. 52).

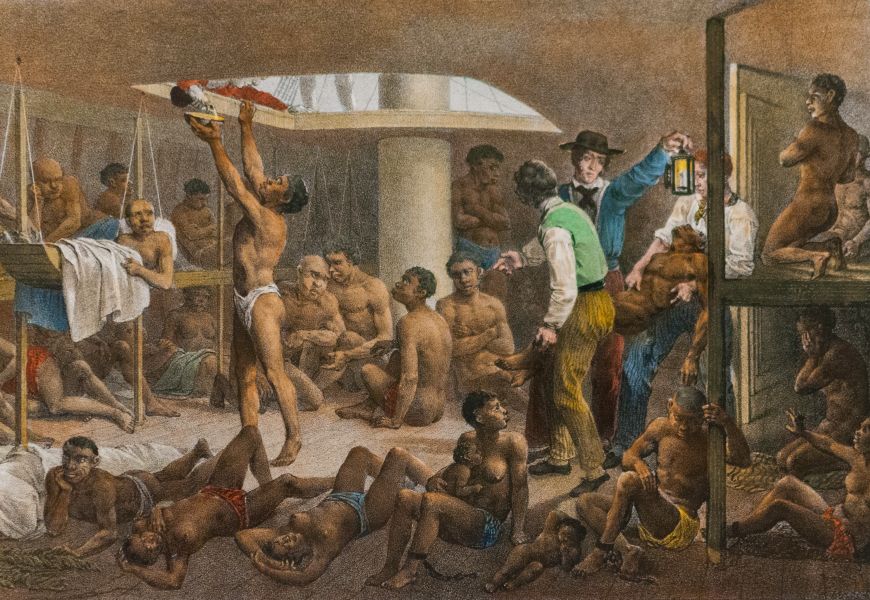

O estranho na frase é que ele pretendia estar defendendo – e, realmente, estava defendendo – a escravidão. Queria dizer que, sem a escravidão, o Brasil não teria conseguido desenvolver a sua economia e não poderia continuar a desenvolvê-la. Portanto, segundo ele, um representante político direto dos senhores de escravos, era imperativo que a escravidão e o tráfico negreiro prosseguissem, provavelmente, pela eternidade. Nas palavras do historiador que citamos logo acima: “a vinda de negros escravos para o Brasil pareceria ao político realista uma necessidade imperiosa da colonização e do desenvolvimento do país” (idem).

No entanto, a frase de Bernardo Pereira de Vasconcelos adquiriu – e, quando ele a pronunciou, já tinha adquirido – outro significado.

Tomemos a obra do maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Em 1880, ele publicou sua primeira grande obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é este romance (e chamamos o livro por esse nome, apesar das dúvidas de Capistrano de Abreu e do próprio Machado)? A história de um senhor de escravos, nascido ainda na época de D. João, morto aos 64 anos, que não faz absolutamente nada na vida, exceto prevaricar e amofinar alguns escravos. Brás Cubas considera normal o tráfico negreiro e a tortura de escravos por seu cunhado, Cotrim, além de usar um menino negro como cavalo e quebrar a cabeça de uma escrava que não lhe quis servir um doce. É, sob todos os aspectos, um monstro moral – mas um monstro que é o normal naquela sociedade monstruosa.

Omitimos aqui o próprio fato de que Machado, numa sociedade escravagista, não era branco. Mais importante é o retrato implacável que ele faz da escravidão. Porém, ambas as questões nos introduzem à formação do Brasil, que seria impossível sem os negros, sem os escravos, sem a mestiçagem, sem os negros e mulatos “livres” que se tornaram cada vez mais numerosos no correr do século XIX.

Não pretendemos relegar Machado de Assis, como alguns fizeram, à literatura “branca”, porque ele conhecia tão bem a literatura europeia. Pelo contrário, não vemos como ele poderia realizar a obra que realizou sem a sua raiz africana. Entretanto, essa raiz africana, por si só, não resultaria na sua obra, se não fosse o conteúdo nacional, brasileiro, que transborda de seus romances e contos.

Tomemos o seu poema “Sabina”, que está no volume Americanas. É a história de uma escrava, uma bela escrava, que se apaixona por um senhor de escravos. A paixão é sem esperanças, pois a barreira de classe, que é ao mesmo tempo uma barreira de raça, é intransponível. Tomemos o seu conto “Mariana”, de 1871, em que a escrava, apaixonada pelo senhor, se suicida. Ou “Pai contra mãe”, de Relíquias de Casa Velha (1906). Ou “O caso da vara”, de Páginas Recolhidas (1899). Ou “O Espelho – esboço de uma nova teoria da alma humana”, de Papéis Avulsos (1882).

São alguns exemplos, mas poderíamos citar outros, em que a mescla africano-brasileira, em Machado, é evidente.

Mas, invertamos a questão: seria possível a Machado essas criações, assim como o conjunto de sua obra, se ele não fosse brasileiro?

É verdade, quanto às fontes ou influências de Brás Cubas, ele nos fala em “Sterne, Xavier de Maistre, Garret”. Mas nenhum desses três conseguiu algo como Machado – pois o ritmo africano, temperado com o passo brasileiro, só está presente neste último.

Mas deixemos, por um momento, o século XIX.

Já no século XVII, a resistência aos holandeses foi, em boa parte, sustentada pelos negros, que vinham da África ou eram descendentes de africanos. O próprio Henrique Dias – vencedor em Igarassu, Goiana, Porto Calvo e Guararapes – nasceu em Pernambuco, filho de escravos africanos que foram alforriados. Ele, aliás, não considerava Portugal, mas Pernambuco, como sua pátria.

Neste mesmo século, Gregório de Matos, poeta que era português de origem, cantou as damas mulatas da Bahia (por exemplo, em “Retrato de D. Brites”). Era o elemento africano que se aclimatava racialmente ao Brasil – e, inclusive, fascinava o elemento branco, europeu.

Existe uma razoável literatura afirmando que durante o ciclo do ouro e dos diamantes – ou seja, em Minas Gerais no século XVIII – a maioria da população negra e mulata já era “livre”. Os exemplos mais proeminentes (inclusive os lendários, como Chica da Silva e Chico Rei) parecem testemunhar nesse sentido. Nós não sabemos, não temos certeza, por isso vamos nos abster de afirmações peremptórias sobre esse assunto.

Mas a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, no final do século XVIII, foi uma rebelião negra e mulata, principalmente, contra o domínio português, cuja primeira reivindicação era a Abolição da Escravatura. Quatro de seus líderes foram enforcados. Alguns outros levaram 500 chibatadas publicamente (!) e foram degredados para algo semelhante ao Inferno. Mas, para confirmar a nossa hipótese de que o elemento africano no Brasil se transformou em algo diferente do que era na África, um de seus principais participantes, o célebre Cipriano Barata, era branco (v. Luís Henrique Dias Tavares, História da Sedição Intentada na Bahia em 1798, Pioneira, 1975).

O abolicionismo, que foi a base do movimento social – portanto, da luta de classes – no Brasil do século XIX, tinha como conteúdo a formação de um povo único, ou seja, do povo brasileiro.

Eduardo das Neves, o famoso Crioulo Dudu, pai de Cândido das Neves, imortalizou um poema de Castro Alves, “Lúcia”, a história de uma escrava contada pelo filho do senhor de escravos que brincava com ela quando menina. Mas isso foi depois da Abolição da Escravatura.

Porém, foi o próprio fundador do Estado Nacional brasileiro, José Bonifácio, que dirigiu à Assembleia Constituinte, em 1823, a sua Representação Sobre a Escravatura, onde diz que “me proponho mostrar a necessidade de abolir o tráfico da escravatura, de melhorar a sorte dos atuais cativos, e de promover a sua progressiva emancipação” (José Bonifácio, Representação à Assemblea Geral Constituinte e Legislativa do Imperio do Brasil Sobre a Escravatura, Typographia de Firmin Didot, Paris, 1825, pp. 5-6).

No mesmo documento, escreve ele:

“Legisladores, não temais os urros do sórdido interesse: cumpre progredir sem pavor na carreira da justiça e da regeneração política (…). Se o antigo Despotismo foi insensível a tudo, assim lhe convinha ser por utilidade própria: queria que fossemos um povo mesclado e heterogêneo, sem nacionalidade, e sem irmandade, para melhor nos escravizar. Graças aos Céus, e à nossa posição geográfica, já somos um povo livre e independente” (grifo nosso).

Os motivos de José Bonifácio transparecem, não só aqui, mas em várias de suas anotações, além das considerações que faz nesta Representação. Por exemplo:

“Nós não reconhecemos diferenças nem distinções na Família Humana: como brasileiros serão tratados por nós o China e o Luso, o Egípcio e o Haitiano, o adorador do sol e o de Mafoma.”

“Os escravos e as diferenças de cores também favorecem mais a democracia que a monarquia.”

“É de pasmar que aos mesmos reis portugueses, que tanto pugnaram pela liberdade dos índios, nada lhes importasse a dos pobres africanos.”

E, especificamente, sobre o aspecto racial:

“A cor negra do africano é franca; não envermelhece nem amarelece.”

(Todas as últimas citações são retiradas de O Pensamento Vivo de José Bonifácio, org. Octavio Tarquínio de Sousa, Livraria Martins, 1945.)

Reparemos que o centro do pensamento do Patriarca sobre a escravidão – ou, melhor, sobre a Abolição – era a formação de um povo único, era a formação do povo brasileiro.

Este centro era também o dos abolicionistas em geral – especialmente Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, para citar apenas quatro entre os mais proeminentes. Mas podemos estender essa característica a todos – veja-se, por exemplo, a poética de Castro Alves.

No entanto, formar um povo único, no Brasil, implicava, como ainda implica, na incorporação de aspectos africanos à nacionalidade. Não existe brasilidade sem africanidade – embora esta última tenha se modificado, ao se aclimatar para formar a primeira.

A grande conquista desse movimento foi, evidentemente, a Abolição da Escravatura, da qual redundou, inclusive, a República. A questão, portanto, é como prosseguiu, após a Abolição, o desenvolvimento da nossa cultura, de nossa civilização.

Esse prosseguimento foi uma continuação do que aconteceu nos séculos anteriores, especialmente no século XIX. Em todos os acontecimentos políticos – dos primeiros governos republicanos até a Revolução de 30, passando pelas revoltas tenentistas – a massa que participou era mestiça, ou seja, incorporava o elemento africano.

Da mesma forma, no aspecto cultural, tanto na música quanto em outras manifestações que foram muito além do modernismo paulista – veja-se, por exemplo, as “Moças de Arcozelo”, obra de um pintor branco, Portinari, que prestou muita atenção à cultura negra.

O rompimento das cadeias da escravidão foi, também, a liberação do elemento africano para se fundir com a Nação – e formar, portanto, a cultura nacional. A escravidão era, portanto, um obstáculo à nossa civilização – ou seja, a uma civilização original, a uma civilização brasileira. Mas agora, após a Abolição, tínhamos afinal um povo único, não apenas, nem principalmente, porque todo ele era formalmente “livre”, formalmente “igual perante a lei”, apesar da desigualdade real que perpassava e ainda perpassa a nossa sociedade, mas, sobretudo, porque suas várias características – ou características de suas várias origens – formavam, afinal, um todo único.

Não é um caso singular na história. Como observaram vários pensadores, a democracia abre sempre a possibilidade de outro patamar no relacionamento entre as classes sociais. A originalidade do Brasil é que isso se deu com um elemento oriundo de outro continente – da África. E que todo o movimento democrático do século XIX haja transcorrido sob a bandeira do abolicionismo e da república.