Publicamos, a seguir, a íntegra da intervenção do presidente de Centro Popular de Cultura da UMES-SP (CPC-UMES), Valério Bemfica, durante o debate de Cultura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado em Brasília, entre os dias 12 e 16 de julho:

A cultura como eixo fundamental na reconstrução do Brasil

Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer à UNE, entidade da qual muito me orgulho de ter sido diretor, na pessoa de sua Presidente, Bruna Berlaz, e de sua Diretora de Cultura, Isa Gabriela, e da Paola Soccas, Coordenadora do CUCA da UNE, pelo convite para participar desse debate. Quero saudar meus companheiros e companheiras de mesa, Professora Lúcia Stumpf, minha companheira na primeira composição do Conselho Nacional de Juventude, no primeiro Governo Lula, Ana Petta, parceira de tantas batalhas na cultura, Rosa Amorim, que até pouco tempo atrás era Diretora de Cultura da UNE e hoje é combativa Deputada Estadual lá em Pernambuco e meu amigo o poeta Pedro Laurentino, meu Comandante na Brigada Internacional de Solidariedade à Nicarágua.

Feitas as saudações, quero reafirmar aqui uma provocação que fiz na 13ª Bienal da UNE. Eu comentava o fato de que o “Coiso” tinha alcançado 48% dos votos válidos na eleição presidencial. Ou seja, que 58 milhões de brasileiros, com maior ou menor entusiasmo, tinham feito coro aos grunhidos emanados do esgoto da história. E isso apesar de todos os crimes cometidos contra a saúde, o patrimônio público, a cultura, a educação e a economia nacionais. Na ocasião eu afirmei:

“Me desculpem os sociólogos, filósofos, políticos, educadores, mas a resposta sobre como chegamos nisso – e de que forma podemos sair – está no campo cultural. Acho até que poderíamos ter a petulância de rebatizar essa mesa: ‘A cultura É o eixo fundamental na reconstrução do Brasil’.”

Por essa afirmação, tomei um leve puxão de orelhas de um grande amigo, marxista da melhor estirpe. Vou, por isso, tentar me explicar um pouco melhor. “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina sua consciência.”1, nos lembra o bom e velho Marx. Ou seja, é a estrutura de classes, o conjunto de relações de produção de nossa sociedade que, em última instância, condiciona o que acontece na cultura, na política, nas relações sociais. É, portanto, evidente que a luta econômica, pela transformação das estruturas de produção da sociedade, sempre será a principal.

Nunca teremos uma educação verdadeiramente libertadora, uma cultura realmente popular e humanista, uma sociedade livre do racismo, do machismo e de qualquer outra forma de preconceito ou mesmo uma democracia plena enquanto vivermos um regime de opressão de classes. Isso não significa, evidentemente, que não devamos nos empenhar por estas bandeiras. Mas a luta fundamental sempre deverá ser contra a causa da exploração, não contra os efeitos.

A cultura, assim como a educação, as leis, as organizações políticas, a religião, etc., fazem parte de uma superestrutura, elevada sobre a base econômica da sociedade, à qual corresponde e pela qual é determinada. As mudanças na base econômica estão dialeticamente conectadas com as transformações nas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas da sociedade, mas não acontecem nem no mesmo ritmo e nem da mesma forma.

Se conseguimos fazer avançar a consciência social, fazer com que o maior número possível de pessoas enxergue e entenda os conflitos e contradições de nossa base econômica, podemos acelerar as mudanças. Da mesma maneira, o sistema capitalista busca, de todas as formas, atrasar a consciência social. Faz isso solapando a educação, criando uma situação jurídica que criminaliza as lutas sociais e endeusa a propriedade privada, monopolizando os meios de comunicação e informação. E, nos dias de hoje, faz isso – esse é o meu ponto – principalmente através da colonização cultural.

A classe dominante, seja o imperialismo diretamente ou seus representantes locais, nunca se furtou ao uso da violência. São abundantes os exemplos de guerras e ditaduras em nome da “liberdade” – do capital – e da “democracia” – dos ricos. Mas esses são métodos caros e difíceis de manter. O povo costuma apresentar uma resistência encarniçada: não gostamos de ser explorados, não gostamos de ser dominados. Volta e meia os imperialistas acabam escorraçados – Coreia, Vietnam, Afeganistão, Iraque, etc. Em outras vezes, o títere local acaba pendurado pelo pescoço ou pregado ao paredão…

Desenvolveram, então, um método mais fácil: colonizar as mentes. Tem até um nome bonito para isso: “soft power”. A colonização das mentes carrega consigo a colonização do território, do trabalho, dos corpos, dos sonhos e dos desejos. Paulo Freire, com incrível precisão, disse que “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.” Parafraseio: quando a cultura é colonizada, o sonho do oprimido é ser igual ao opressor. Só que eles são ricos, nós, pobres. E a “culpa” é da nossa incompetência, não da exploração imperialista. E aí é que começa a sacanagem…

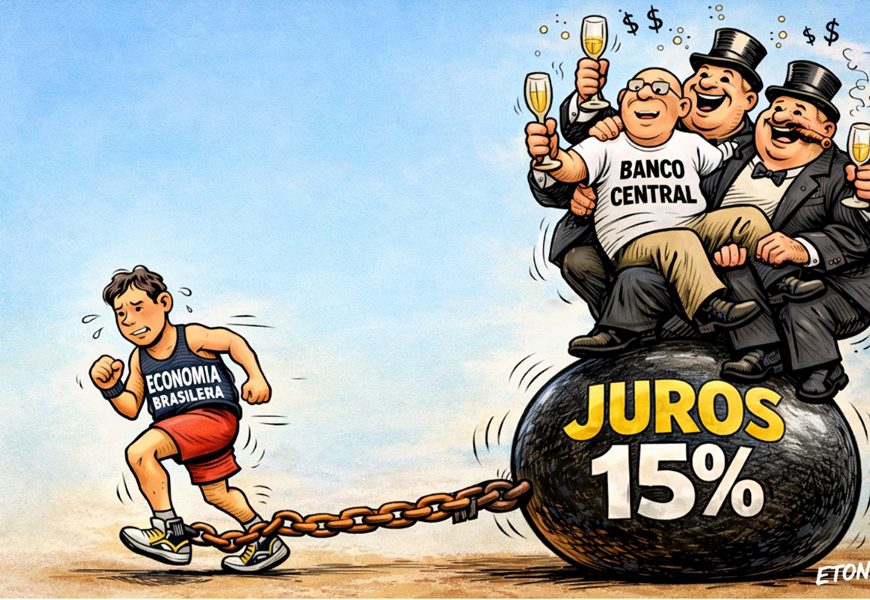

No plano social e econômico ficam parindo papers, artigos, tratados e teses para afirmar que o subdesenvolvimento em que vivemos é culpa do nosso modelo “estatizante”. Os países “ricos” têm poucas Estatais (mas muitos oligopólios). Precisamos privatizar as nossas (para eles). Nos EUA não existem direitos trabalhistas, precisamos acabar com os nossos. Que todos virem empreendedores (terceirizados da UBER e do IFood)! Precisamos de juros na estratosfera, para acabar com a inflação (enquanto os juros deles são negativos). Continuamos teimando em fazer a reforma agrária (que eles já fizeram há mais de cem anos) ao invés de deixar o “ogronegócio” em paz… Poderia citar aqui inúmeras outras receitas furadas, embaladas em papéis finos, que nos mandam desde a metrópole e que são prontamente reproduzidas aqui pelos Roberto Campos Neto e Paulo Guedes da vida.

Mas volto ao terreno da cultura. E as coisas não são muito diferentes.

No campo do Audiovisual, a coisa é bem clara: sempre existiram políticas públicas para que a produção brasileira crescesse. Desde os tempos de Getúlio Vargas medidas como isenção de impostos para compra de insumos e equipamentos, cota de tela, incentivo à construção de salas, criação de escolas de cinema e presença estatal na distribuição garantiram que o percentual de público dos filmes brasileiros chegasse, no passado, a quase 40%, em um parque exibidor essencialmente nacional. Fechamos 2022 com cerca de 4%, com a maioria das salas em mãos de empresas estrangeiras. É claro que o descalabro bolsonarista piorou a situação, mas, nos últimos 10 anos, nunca estivemos acima dos 20%. O que mudou? Fomos convencidos de que o melhor que tínhamos a fazer era nos incorporarmos ao “mercado mundial”. A “retomada” do cinema nacional focou suas lentes na cartilha da indústria cultural.

É claro que seguimos tendo criadores maravilhosos, diretores, técnicos, atores e roteiristas. Mas o país de Anselmo Duarte, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos e Denoy de Oliveira precisa, para fazer filmes, da benção de distribuidoras, exibidores e empresas de streaming gringas! Em maior ou menor grau, produzimos segundo a estética, o formato, a temática e o calendário determinado pela metrópole. Hoje só teríamos um Terra em Transe ou um O Pagador de Promessas se a Netflix ou a Amazon abençoassem. E, com certeza, não o fariam.

Tampouco na música a coisa vai bem. No Brasil de Tom, Vinícius, João Gilberto, Chico, Caetano, Milton, Luiz Gonzaga, Cartola e Dona Lia de Itamaracá (para citar alguns, entre milhares), continuamos produzindo música da mais alta qualidade, mas só vinga o que emplacar dancinha no TikTok. A internet – antes embrulhada como o grande território da liberdade – virou o quintal de Zuckerbergs, Musks e Gates com seus algoritmos alienantes e manipuladores.

Eu poderia ficar recitando por horas exemplos de como o nosso teatro, a nossa poesia, as nossas artes plásticas, as nossas danças, o nosso idioma e a nossa culinária têm sofrido o deletério ataque dos colonizadores culturais. E também poderia citar milhares de exemplos dos resistentes. Mas acho que vale mais a pena apontar caminhos, até porque o meu tempo está acabando.

Voltando ao campo político e citando, como fiz na Bienal, Bertolt Brecht, no epílogo da peça Arturo Ui: “ainda está fértil – e prenhe – o ventre que pariu a besta imunda”. Se não fizermos o que deve ser feito, o passado recente pode se repetir. Precisamos reconstruir o Brasil e para isso é fundamental, urgente, descolonizar a nossa cultura. Precisamos descobrir o óbvio: seguindo as receitas dos colonizadores, continuaremos colônia. Precisamos romper – na cultura, na política, na economia – com as fórmulas do neoliberalismo. Como fazer isso? Volto a Brecht:

Pois em tempo de desordem sangrenta,

de confusão organizada,

de arbitrariedade consciente,

de humanidade desumanizada,

nada deve parecer natural.

Nada deve parecer impossível de mudar.

Vamos começar “desnaturalizando” algumas “verdades absolutas”. A “globalização” não é um processo irreversível: é uma forma aguda de imperialismo! “Nação” e “nacionalismo” não devem ser ornamentos vazios do vocabulário protofascista: devem ser instrumentos de resistência popular! “Empreendedorismo” não é uma forma moderna e superior de geração de emprego e renda: é aumento de exploração. “Inclusão social” não é sinônimo de consumo: é construção de cidadania, autonomia e consciência. Nossas favelas não devem “gerar falcões”, devem gerar seres humanos dignos e conscientes.

Os colonizadores veem nossos mais de cinco séculos de história como uma prova de nosso fracasso como Nação. As mentes colonizadas que por aqui habitam, veem como uma sucessão de conchavos e arreglos, e buscam desesperadamente modelos na metrópole para serem imitados. Os brasileiros devem enxergar 500 anos de resistência, de luta, de vitórias e de construção de uma das culturas mais ricas do mundo. E devem encontrar na sua autodeterminação, na sua criatividade e combatividade o caminho para a construção de uma pátria livre, justa e soberana.

Não faltarão alguns iludidos para dizer: você está sendo saudosista, a realidade agora é assim, o mundo mudou. Respondo: não virei militante para aceitar um mundo injusto. Não luto há quatro décadas para me conformar com uma realidade de iniquidades. Como já nos ensinou Vianinha, “O ‘revolucionário’ nem sempre é novo absolutamente, e o ‘novo’ nem sempre é revolucionário”2.

Encerro dizendo, com Adoniran e Guarnieri, que precisamos nos lembrar que:

O nosso amor é mais gostoso

Nossa saudade dura mais

O nosso abraço mais apertado

Nóis não usa as bleque tais

Brasília, 13/07/2023

59º Congresso da UNE

1 MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo: Martins Fontes, 2003, Prefácio, p.5.

2 VIANNA FILHO, op. cit., p. 17