CARLOS LOPES

Em 1885, Anfrísio Fialho publicou o seu panfleto “Processo da Monarchia Brazileira: necessidade da convocação de uma constituinte”.

Foi uma edição de 10 mil exemplares, distribuída gratuitamente, o que não era pouca coisa na época, sobretudo para um livreto (ele o chamou “folheto”) de 50 páginas.

O autor fora, de dezembro de 1864 a março de 1870, oficial do Exército na Guerra do Paraguai – sob o comando de Osório, Mitre, Caxias, e, depois, do Conde D’Eu -, condecorado mais de uma vez por bravura em combate; fora, também, adido militar do Brasil na Bélgica, quando, em 1876, publicou uma obra quase hagiológica com o título “Biographia do Sr. D. Pedro II, Imperador do Brazil”, ou, na edição original, em francês, “Dom Pedro, Empereur du Brésil”.

Entretanto, nove anos depois, escrevia Fialho:

“Se um particular, um pequeno mortal ou um pobre diabo promete e não cumpre, é um tratante; se pede um pouco de dinheiro ou um objeto emprestado e não o restitui é um ladrão; se, para matar a fome, ele vai furtar, mas se há luta e ele mata alguém, qualificam-no imediatamente de assassino e pedem a mais severa punição ou ‘a amputação desse membro gangrenado do corpo social’. Apareça porém um príncipe reinante que viole o seu juramento, que explore e roube um povo inteiro, que mate lentamente – pelo desespero, pela loucura e pela fome – milhões de seus semelhantes, e verão que muitos poucos qualificarão a sua conduta de criminosa, como merece, por parecer-lhe que é uma falta de respeito chamar tratante, ladrão e assassino a quem rouba ‘com luva de pelica’ ou quem mata por intermédio de terceiros responsáveis; e os que ousarem fazê-lo não encontrarão crédito e antes se exporão ao ridículo e a sofrer os insultos e os maus tratos dos numerosos defensores mais ou menos néscios, subservientes e interessados na conservação do príncipe. Mesmo os bons e bem intencionados fogem de sua companhia para ‘não comprometer-se’. Esta diferença enorme no modo de considerar as mesmas cousas em relação à pessoas diferentes é devida exclusivamente à influência mágica e prestígio do poder. Esta influência misteriosa e onipotente, a educação que ensinou ao brasileiro a humilhar-se perante aqueles que estão ligados à monarquia (a mais elevada expressão do poder em ação), a esperança de algum benefício da parte de quem pode dar tudo e o temor de não ser nada neste mundo de vaidades e de misérias explicam a razão pela qual o leitor brasileiro, em geral, estranha e condena o emprego de certas expressões ou qualificativos em referência ao Imperador, aos seus ministros ou mesmo a um senador” (cf. Anfrísio Fialho, Processo da Monarchia Brazileira: necessidade da convocação de uma constituinte, pp. 44-45; a ortografia do texto foi atualizada; os itálicos estão no original).

Fialho argumentava – e denunciava – que, para manter a monarquia, Pedro II tinha por plano (e, na verdade, precisava, para alcançar esse objetivo) “reduzir a nação ao estado de cadáver, pela pobreza e pelo atraso, impedindo-lhe o progresso e a prosperidade, que dão a força e a independência”.

Um pouco mais extensamente:

“Quanto à realidade [dessa política de] reduzir a nação ao estado de cadáver – ela aí está palpável para quem quiser sentir o visível, para quem quiser ver, e não se deixa iludir pelas aparências desta capital que, por seu comércio, é uma cidade mais estrangeira do que nacional e parece um oásis num imenso deserto apesar da grande miséria que o observador inteligente pode facilmente nela descobrir. Aí está a lavoura, primeira e quase única fonte de renda do país, endividadíssima e em véspera de uma grande catástrofe, pela abolição do seu principal elemento de trabalho – o escravo; aí está o déficit constante e crescendo, cada vez mais; províncias há que não podem pagar os empregados públicos; o papel-moeda, único meio circulante, depreciado em cerca de 50%; há poucos anos, para não haver demora na satisfação dos nossos compromissos para com os credores do Estado na Europa, aproveitamos a ocasião que se oferecia para vender-se um navio encouraçado, o Independência; atualmente, nos dias marcados para o pagamento dos juros das apólices da dívida pública, o pagador encobre a falta de dinheiro dizendo ‘que as folhas ainda não estão preparadas’; o Estado procura nas loterias, isto é, no dinheiro dos pobres e no jogo, parte dos recursos que precisa para as suas despesas; a mendicidade está organizada em todo o Império, com os seus dias e suas horas certas; até para sustentar o Asilo da mendicidade teve o governo de formar uma sociedade para mendigar esmolas entre os particulares; advogados, médicos e engenheiros estão à espera de emprego público para viver, e enquanto não o obtêm vivem miseravelmente e de empréstimos, que é a esmola disfarçada; a prostituição pública e particular em tão grande escala é outra forma de mendicidade à que se vê reduzida uma parte da população” (Anfrísio Fialho, op. cit., pp. 18-19).

O ex-oficial do Exército – que, na guerra, fora comandante da bateria de voluntários alemães de São Leopoldo, por dominar a língua germânica (estudara em Carlsruhe, na época, capital do Grão-Ducado de Baden) – não faz apenas o “processo” da monarquia brasileira. Ao citar uma frase de Lamartine, o poeta e político francês, ele faz o processo da monarquia enquanto regime:

“Por toda parte”, diz Lamartine, “o trono é o símbolo da imobilidade, pelo receio que se tem de cair de tamanha altura.”

Quanto ao Brasil, no livreto de Anfrísio Fialho:

“Para fazer uma ideia, por comparação, da situação econômica do Brasil, que foi qualificado de país paupérrimo por um estrangeiro insuspeito, o cônsul dos Estados Unidos, no relatório que enviou ultimamente ao seu governo, bastará lembrar que a receita do Império é igual à da cidade de Paris!

“É este o resultado financeiro de quase meio século de absolutismo do Sr. D. Pedro II!

“E como não ser assim, se o governo do Imperador nunca fez o que devia fazer para promover o progresso da nação? Como poderia o Brasil ter progredido e desenvolvido os seus recursos naturais sem estradas de rodagem, sem braços, sem capitais, sem instrução pública e educação nacional e profissional, isto é, sem um só dos fatores reconhecidos pelos economistas como indispensáveis ao progresso da riqueza social, e, ainda em cima, conservando a escravidão, que é o mais poderoso obstáculo à esse progresso? Porque milagre teríamos prosperado, seríamos um povo rico, adiantado, forte e cheio de prestígio sem o emprego de um só daqueles meios aconselhados pela economia política e existindo no nosso seio o cancro da escravidão?”

A manutenção da escravatura pelo Império é, para Fialho, a causa principal – a rigor, também a fundamental – do atraso do Brasil:

“Com efeito, o governo do Imperador não somente nunca mandou construir estradas do rodagem – a primeira de todas as condições de prosperidade de um país que vive quase exclusivamente da lavoura – nunca procurou seriamente resolver o problema da imigração e da colonização, cuja solução nos traria um grande cabedal de inteligência, de trabalhos e de indústria; nunca organizou um plano de ensino profissional ou de educação nacional, como conservou até onde pôde conservar o elemento destruidor de todo progresso, o fator principal de nosso atraso, da nossa pobreza, da nossa podridão moral, a escravidão, fazendo desta criminosa instituição o mais ativo colaborador de sua obra de destruição no interior, assim como fez da febre amarela, por intermédio das falas do trono, o seu principal meio de propaganda contra a imigração” (grifo nosso).

A imigração de trabalhadores europeus, na época, era considerada essencial para que o fim da escravidão não tivesse, como consequência, uma crise na lavoura, onde o trabalhador era o escravo, portanto, uma crise na economia do país. Desde 1847, o senador Vergueiro, fazendeiro em São Paulo, empregava trabalhadores vindos da Europa – mas o vício da escravidão, no trato com os trabalhadores, fez com que os suíços e alemães se revoltassem no dia 24 de dezembro de 1856, na fazenda de Ibicaba (v. José Sebastião Witter, “Ibicaba revisitada” in Tamás Szmrecsányi e José Roberto do Amaral Lapa, “História Econômica da Independência e do Império”, Hucitec, 1996, p. 131).

Mas, como diz Fialho, fora algumas iniciativas um pouco menos que modestas, a monarquia conteve como pôde a imigração (cf. os dados numéricos na “tabela 4.1 – Imigração no Brasil 1820-1975” in IBGE, “Brasil – 500 Anos de Povoamento”, Rio, 2007, p. 225).

Ele prossegue:

“Eis aí porque razão não temos prosperado. A culpa é toda da monarquia porque é do governo do Imperador, que não fez nada absolutamente do que devia ter feito para promover o bem-estar, o progresso e a felicidade da nação. E como é o Imperador que tem governado exclusivamente o país, segue-se que é ele o único culpado” (Anfrísio Fialho, op. cit. p. 20, itálicos no original).

***

A última frase merece uma observação.

Temos destacado, em vários outros trabalhos, como era falso o parlamentarismo do Império. Não apenas pela macaqueação do parlamento inglês, pois esta, como observou Manoel Maurício de Albuquerque, não era apenas macaqueação: correspondia a uma necessidade interna – da importação da forma não se deduz que também o conteúdo seja importado, até porque isso é impossível.

O problema que ressaltamos se expressa, primeiramente, no âmbito legal.

Pela Constituição de 1824, que foi a do país até a Proclamação da República e a aprovação da Constituição de 1891:

“Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos.

“Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Ele não está sujeito a responsabilidade alguma.

“Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado.”

Muitos, inclusive monarquistas até as entranhas, levantaram que essa era, paradoxalmente, uma Constituição absolutista (após a consolidação do Segundo Reinado, o primeiro ataque ao “poder pessoal” do imperador, registra Otaciano Nogueira em seu estudo sobre a Constituição de 1824, partiu do líder do Partido Liberal, Zacarias de Góes e Vasconcelos, em 1860; cf. Otaciano Nogueira, Constituições Brasileiras Volume I, 1824, 3ª edição, Senado Federal, Brasília, p. 34).

O paradoxo estava em que as constituições surgiram para limitar o poder pessoal dos monarcas, não para sancioná-lo.

Anfrísio Fialho aborda a mesma questão, porém, mais no campo político do que no campo jurídico – e pela simples comparação com o suposto modelo monarquista: a Inglaterra.

Nesse último país, a rainha ou rei nomeavam, para chefiar o governo, o líder do partido que houvesse ganho as eleições.

O contrário acontecia no Brasil monárquico: vencia as eleições o partido cujo líder fosse nomeado pelo imperador.

Fialho exemplifica com a então recente sucessão do conselheiro Saraiva, do Partido Liberal, na presidência do Conselho de Ministros, em agosto de 1885 – o mesmo Saraiva que declarara extinto o “poder pessoal” do imperador com a reforma eleitoral que aprovara em 1881:

“Um fato recente prova exuberantemente que nem o Imperador está disposto a suicidar-se, politicamente falando, nem que a lei do Sr. Saraiva teve o alcance que o seu autor lhe quer emprestar. Este fato é o seguinte: tendo o ministério Saraiva sido obrigado a dar a sua demissão, não em consequência de um voto do parlamento, mas porque reconheceu que estava caindo na ‘vala comum’, o Imperador, em vez de encarregar um chefe liberal de formar um novo gabinete (…) deu o poder ao chefe da minoria conservadora, o Sr. Cotegipe, procedendo assim absolutamente como procedia antes da última lei eleitoral e usando dos mesmos meios, pretextos e artifícios para salvar as aparências. O Imperador conduziu-se nessa mudança de política ou sucessão dos partidos no governo do país como se a lei eleitoral do Sr. Saraiva não existisse; e se o Sr. Saraiva qualificava de absolutismo ou poder ditatorial a conduta do Imperador quando antes da última lei eleitoral substituía os partidos no poder a seu capricho, arbitrariamente, sem indagar se tinha havido, ou não, votação na câmara dos deputados, ou qual deles tinha maioria na câmara, também deve qualificar do mesmo modo o fato idêntico que o Imperador praticou depois da referida lei” (cf. op. cit., pp. 15-16, grifo nosso).

***

O leitor pode, com toda razão, perguntar: como pôde um sistema desses aguentar-se por 49 anos (1840 a 1889)?

O motivo fundamental é que os políticos que se sucediam no governo não eram os principais representantes da classe dominante – os senhores de escravos. Nem mesmo aqueles empedernidos escravocratas, que não tinham o menor pudor em defender a escravidão, sem precisar de argumentos encobridores – Martinho Campos, Cotegipe, Muritiba, por exemplo – eram os principais representantes políticos da sua classe.

O imperador era o principal representante dos senhores de escravos.

A monarquia, no Brasil, era uma escravocracia.

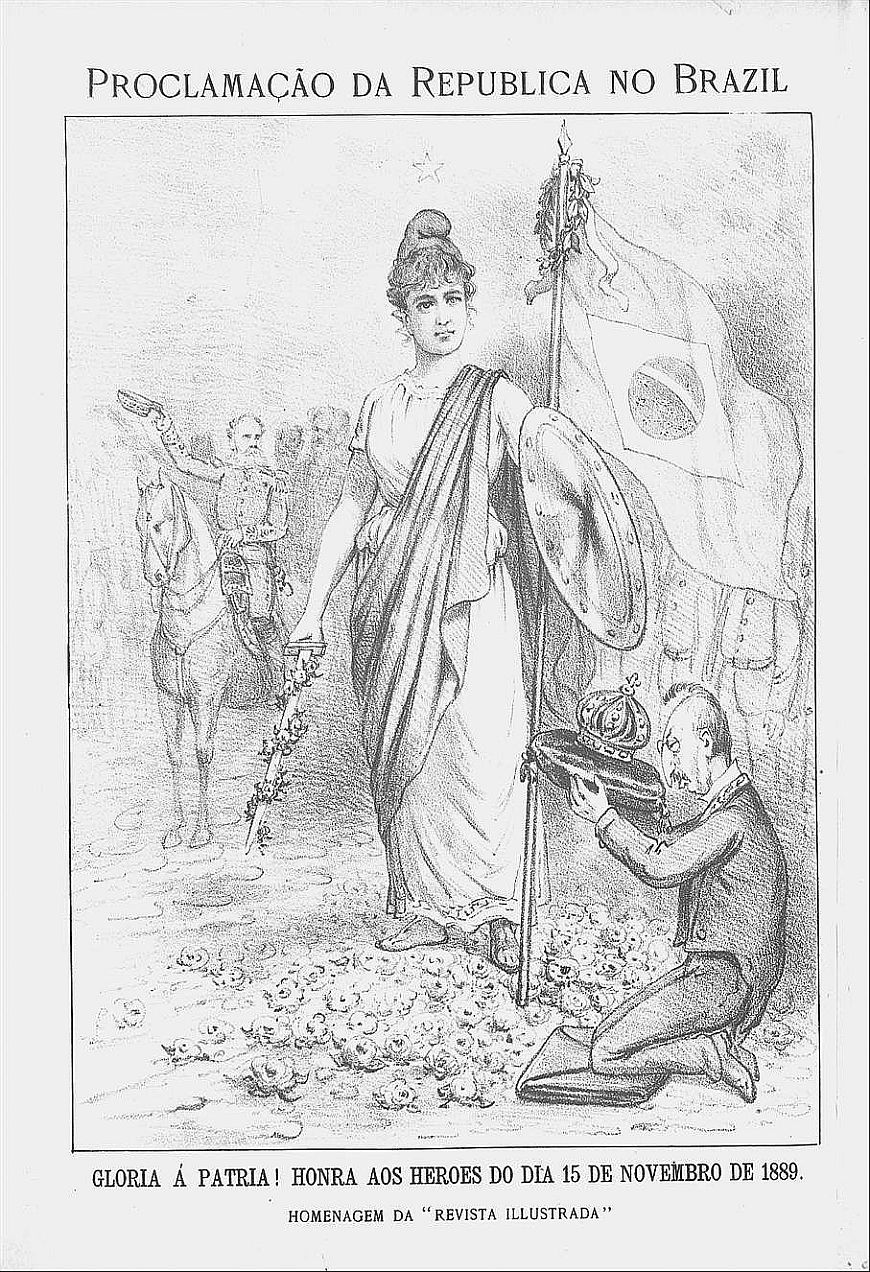

Quando foi impossível adiar por mais tempo a Abolição, o imperador caiu, pois não representava mais nada.

Pedro II jamais teve problemas em substituir o senador Dantas, abolicionista, por Saraiva, senhor de engenho do Recôncavo Baiano (maio de 1885); ou substituir o mesmo Saraiva pelo feroz escravagista Martinho Campos (janeiro de 1882) ou por Cotegipe (agosto de 1885), outro escravocrata sem pudor, na presidência do Conselho de Ministros.

Fialho, em seu livreto, alude a isso, exemplificando com a rejeição do projeto Dantas/Rui Barbosa de emancipação dos escravos:

“… para fazer crer que ele [Pedro II] deseja a abolição da escravidão, fez com que o ministério Dantas apresentasse um projeto que satisfazia aos abolicionistas e mandou o genro telegrafar para o Rio Grande do Sul ‘que empregassem na emancipação de escravos a soma destinada aos festejos que se preparavam para recebê-lo conjuntamente com a princesa imperial’.

“Mas a verdade é que o Imperador sabia por diferentes manifestações já feitas, que o projeto Dantas seria repelido pela câmara, como de fato aconteceu. Este primeiro triunfo conseguido, e sabendo ele perfeitamente que a nova lei eleitoral é toda favorável aos proprietários, isto é, aos fazendeiros e outros possuidores de escravos, consentiu na dissolução da câmara dos deputados, na esperança de ver os abolicionistas esmagados pelo número. O país, porém, mandou para o parlamento uma maioria, ainda que fraca, favorável ao ministério [do senador Dantas]. O que fazer então para impedir quo o projeto ministerial se convertesse em lei? Só havia um meio: demitir o ministério. Para este fim deixou o Imperador de sustentar eficazmente o Sr. Dantas e mandou-o dar batalha aos adversários do seu projeto antes de acabar a verificação dos poderes dos deputados e quando já havia certeza que a maioria dos deputados reconhecidos lhe era hostil. Veio então o Sr. Saraiva, indicado pelos chefes conservadores, isto é, pelos adversários do projeto Dantas, e apresentou o ‘monstro’ que vai ser lei do país” (op. cit., p. 23, itálicos no original).

O “monstro” era a lei Saraiva-Cotegipe, chamada, impropriamente, “lei dos sexagenários” (na verdade, depois de completar 60 anos, o escravo, para ser emancipado, teria que trabalhar mais cinco anos, a título de ressarcimento dos gastos que o senhor fizera com ele…).

Havia, então, muito poucas dúvidas – se é que havia alguma – sobre o que era a monarquia.

A República e a formação do caráter nacional (3)

Matéria relacionada: