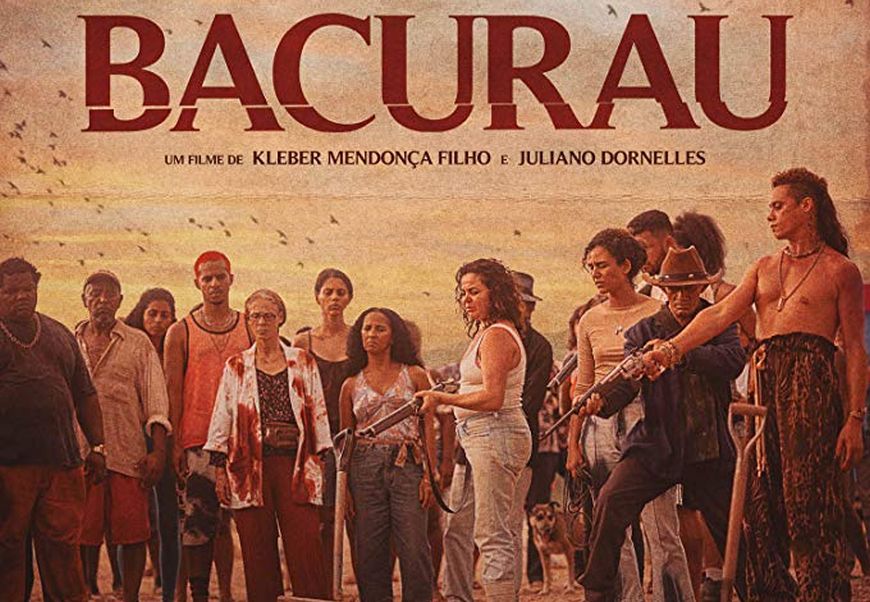

Bacurau se aproxima da cifra de 1 milhão de espectadores

VALÉRIO BEMFICA (*)

Fui assistir a Bacurau há poucos dias, quase encerrada sua temporada nos cinemas. O filme é muito bom, apesar de alguns senões. A sinopse oficial do filme diz: “Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo desconhecido e implacável?” Nenhuma sinopse pode – nem deve – revelar tudo sobre o filme. E Bacurau traz muito mais.

O filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles é uma alegoria do Brasil, não em seu presente imediato, mas o que ele pode se tornar logo mais. Foi concluído antes das últimas eleições (o projeto iniciou em 2009) e leva ao paroxismo determinadas situações que vivenciamos hoje. Aponta consequências possíveis e extremas de situações que vêm se naturalizando.

Em Bacurau todos têm celular, adultos, crianças, velhos. Até o meio do filme, o sinal é excelente mesmo no meio do sertão. O verdadeiro paraíso para aqueles que acreditam em revolução por meio do smartphone. Mas não tem água, dependendo de um carro-pipa. Não tem remédios em seu posto de saúde, onde atende a médica Domingas (Sonia Braga), alcoólatra. A escola está caindo aos pedaços, mas tem uma lousa eletrônica e o professor ensina seus alunos com um tablet. Não tem polícia, mas um “posto avançado” da comunidade avisa – pelo celular – quando alguém se aproxima. Todos assistem, sem surpresa, um vídeo que circula na internet com as façanhas do matador/assaltante Pacote. E ele vive tranquilamente na comunidade, apenas ressaltando que nem todos os crimes são obra dele, e pedindo para ser tratado pelo nome de batismo, Acácio.

Com a proximidade das eleições, o poder público assistencialista faz uma entrega de alimentos (com o prazo de validade vencido), de remédios (supositórios estupefacientes, tarja preta) e livros (despejados da caçamba de um caminhão, como se fossem uma carga de areia). E caixões! A resposta dos habitantes (avisados pelo celular da chegada do prefeito) é recolherem-se a suas casas. Tony Jr., o político engomadinho, discursa para ruas vazias. E ouve impropérios anônimos, vindos de casas fechadas. O prefeito que faz a entrega e pede votos antecipados em uma urna eletrônica portátil, é também o que negociou o povoado com um grupo de estrangeiros para que ali realizassem um safári humano. Ou seja, Bacurau é, aparentemente, passiva. Aceita, estoicamente, as mazelas de seu abandono. Vira as costas à política e troca memes pelo celular.

Mas é um filme que demanda atenção aos detalhes. A cidade tem um museu, do qual se orgulha. Os habitantes insistem para que os inimigos, que chegam disfarçados, visitem. À noite jogam capoeira. A trilha sonora não é o funk nem o arrocha. Na falta de medicamentos, um raizeiro cuida dos moradores. A escola orgulha-se de ter a maior e melhor biblioteca da região.

O início dos ataques a Bacurau coincide com a morte de sua matriarca, Dona Carmelita, interpretada por Lia de Itamaracá. E a belíssima cena do cortejo fúnebre daquela que era o seu esteio, já indica que a vila tem uma complexidade maior do que revelam as aparências. É logo após o enterro que o professor Plínio (Wilson Rabelo) não consegue mais mostrar a seus alunos onde está Bacurau no mapa da Internet. Imediatamente puxa um antigo mapa em papel e diz “aqui nós sempre estaremos”.

A primeira medida dos inimigos é cortar o sinal dos celulares. A seguir, são descobertos os primeiros assassinatos. “Estamos sendo atacados”, conclui Pacote/Acácio. Sem comunicação com o mundo exterior, cercados, apelam para Lunga (Silvero Pereira), misto de cangaceiro e guerrilheiro de visual andrógino. Ele aceita organizar a resistência. Mas será o conjunto da população que a levará a cabo. Os primeiros inimigos são abatidos com tiros de duas velhas garruchas, justamente pelo raizeiro e sua esposa (Carlos Francisco e Ingrid Trigueiro), que vivem nus, longe da cidade. Diante de uma das invasoras, moribunda, Damiano pergunta: “Quer viver ou quer morrer?”. E, ouvindo a súplica da americana, pronunciada por meio de um ultra moderno tradutor instantâneo, presta-lhe atendimento.

Quando da tentativa final de invasão, é de toda a população que vêm os tiros. Estão atocaiados, significativamente, no museu e na escola. Passado e futuro. Cultura e educação, memória e conhecimento engendrando a resistência. Ação coletiva e organizada do povo. Cabe a Lunga degolar os invasores, enfileirando as cabeças em uma cena que emula as fotos da captura do bando de Lampião, expostas nas paredes do Museu de Bacurau. A população fotografa a cena.

O primeiro senão possível é que os invasores são bastante estereotipados. Nenhum revela o porquê de estar ali, com exceção de um, que confessa estar naquela aventura por não conseguir “livrar-se de uma dor profunda” (um pé na bunda que levou), cometendo uma chacina em seu país, e então optou por matar brasileiros. São maus por serem maus. Ainda que o chefão revele uma estranha ética (“não atiro em mulheres”) e outro classifique de nazismo a morte de uma criança (se fosse um adolescente, tudo bem). Mas talvez esta seja a intenção dos diretores: o foco está na capacidade de resistência do povo, não nas motivações de seus opressores. O segundo senão está na figura de dois brasileiros do sul, que se consideram tão brancos quanto os gringos, e por isso juntam-se a eles. Acabam mortos por seus parceiros, pois não são tão brancos assim. Não é preciso argumentar o exagero da caricatura. Finalmente, a figura de Lunga. Menos do que a desnecessária androginia da personagem, a confusão da figura de guerrilheiro-bandido-cangaceiro causa maior incômodo. Figuras como Lampião e Conselheiro figuram no imaginário popular como signos de justiça e luta. Mas não são revolucionários. Canalizam o sentimento de revolta, mas são incapazes de levar adiante uma luta real, que atinja as raízes da opressão e da desigualdade. Talvez por isso caiba-lhe o papel da vingança, como degolador. Mas nenhuma destas questões é capaz de tirar o mérito do filme.

O filme termina – spoiler! – com um final digno para o prefeito e para o nazista chefe dos vilões. Tony Jr. é despido, amarrado, vendado e montado de costas num jegue e levado para a caatinga, para que mandacarus, cactos, xique-xiques e palmas cuidem de seu lombo. Michael (Udo Kier) é conduzido para um buraco-masmorra, que será trancado e coberto de terra. Não antes sem desdenhar: “vocês não imaginam quanta gente nós já matamos”. E, antes que se feche a masmorra, ameaçar: “isso é só o começo”.

Antes de assistir a Bacurau já havia lido – e ouvido – muita coisa sobre o filme. É claro que não levei em conta as babujadas das milícias virtuais sobre o filme ser um acabado exemplo de marxismo cultural. Quem consegue achar que o governo do capitão está fazendo coisas louváveis na área da Educação e da Cultura (em qualquer área, aliás) não tem as mínimas condições de avaliar um filme. Mais me interessaram os vários elogios da crítica especializada, que citavam as múltiplas referências do diretor, de Tarantino a Glauber Rocha, de John Carpenter a José Mujica, os aspectos técnicos do filme, o bom desempenho dos atores. Tudo isso, é claro, é muito importante. Revela a habilidade dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Não por outro motivo, a obra mereceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

Mas outros filmes brasileiros primorosos não chegaram a mobilizar tanto público – Bacurau está caminhando para a marca nada desprezível de um milhão de espectadores. Há algo na história que sintonizou bastante bem com o público. Gostaria de comentar duas opiniões opostas, mas que cometem o mesmo erro.

Entre os que odiaram o filme, um coxinha-sênior, ex-trotskista e hoje comodamente instalado nas hostes da “nova” direita, Demétrio Magnoli. Sua leitura rasa, preconceituosa e esquemática do filme o faz concluir que Bacurau é “testemunho (…) da extinção de qualquer traço de vida inteligente na esquerda brasileira”. Incapaz de enxergar mais longe do que seus dogmas liberais, de fugir de seus preconceitos, viu no filme “uma cartilha do PCdoB”.

Entre os que o amaram, a ciber-esquerdista Ivana Bentes. Perguntando-se quem são os heróis de Bacurau, enxerga: “O Brasil que emergiu no ciclo democrático dos últimos 13 anos, as minorias que se tornaram sujeitos do discurso, os ex-quecidos do Brasil rural, ribeirinho, periférico, as figuras fronteiriças, como a extraordinária cangaceira trans, encarnada por Silvero Pereira.”

Ambos cometem o mesmo erro: não conseguem entender o caráter alegórico do filme – que lembra Glauber – projetando nele os símbolos de seus medos e desejos. Demétrio, os comunistas e o marxismo que ele jurou ter visto morrer, mas que seguem vivos. Ivana, um país visto pelas lentes de Pangloss, onde todos eram felizes e acessavam, empoderados, a Internet.

O grande mérito do filme é construir uma fábula que nos lembra que o povo, diante das vicissitudes, das adversidades, procura sobreviver, mesmo diante de um poder público ineficiente e mal intencionado. Resiste amparado na solidariedade e na criatividade. Quando, porém, a opressão e a miséria passam de certos limites sua força torna-se avassaladora.

(*) Presidente do CPC-UMES