CARLOS LOPES

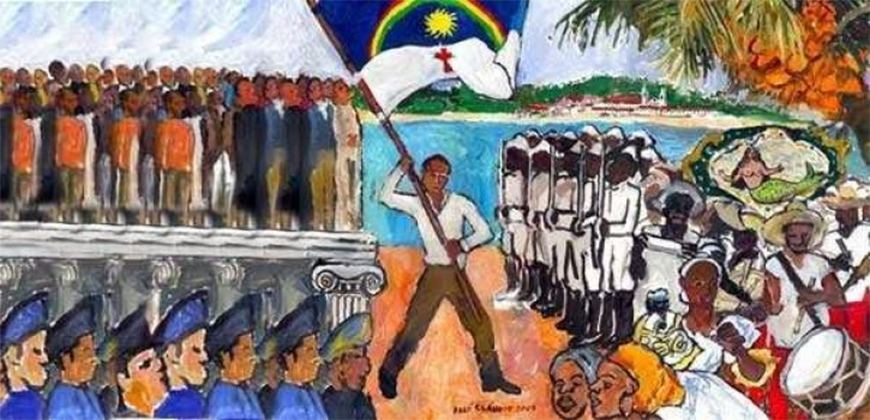

A crise em Pernambuco – e a Revolução republicana de 1817 – foi um sinal agudo e doloroso de que a submissão econômica do Brasil à Inglaterra, via Portugal, já era insuportável

Preso por sua participação na Revolução Pernambucana de 1817, Antonio Carlos de Andrada, no calabouço, esperava a execução – nove líderes da revolução já haviam sido enforcados, e, quatro, fuzilados, além dos que morreram sob tortura ou pelas condições hediondas do cárcere.

Foi então que Antonio Carlos escreveu um poema, um soneto: “Sagrada emanação da divindade/ Aqui, do cadafalso eu te saúdo,/ Nem com tormentos, com reveses mudo:/ Fui teu votário, e sou, ó Liberdade!// Pode a vida brutal ferocidade/ Arrancar-me em tormento mais agudo:/ Mas das fúrias do déspota sanhudo/ Zomba d’alma a nativa dignidade.// Livre nasci, vivi, e livre espero/ Encerrar-me na fria sepultura/ Onde império não tem mando severo;// Nem da morte a medonha catadura/ Incutir pode horror num peito fero,/ Que aos fracos somente a morte é dura”.

Antonio Carlos permaneceria na cadeia por quatro anos. Somente em 1821, quase às vésperas da Independência, ele e outros líderes de 1817 seriam soltos.

Um dos companheiros do Andrada – na Revolução e na cadeia – iria relatar, depois, o que foi aquela prisão. Amontoados no brigue “Mercúrio”, os líderes da Revolução foram transportados para Salvador:

“A morte é cordialmente apetecida, quando a vida é um contínuo martírio.

“Antes do desembarque foram todos acorrentados, à exceção de Domingos José Martins, que tinha vindo na mesma embarcação, José Luiz de Mendonça, o Padre Mestre Miguel Joaquim de Almeida e Castro, o Doutor Caldas e o Deão de Olinda, que algemados caminhavam separados indicando de antemão a sorte, que sobre eles já se havia lançado.

“Estava em armas toda a guarnição da cidade, e parte marchou com tochas acesas para conduzir os desembarcados à cadeia, onde, entrando, pareceu-lhes entrar no Inferno, e que todas as legiões de demônios preparavam-se para recebê-los. A luz opaca de um velho candieiro, que apenas mostrava o ingresso daquela medonha caverna, refletindo sobre os diversos objetos em roda, prestava-lhes mais lúgubre aspecto; o estrondo das portas ferradas, que abriam-se, e fechavam-se ao mesmo tempo, o rumor das correntes, que preparavam-se como mais pesadas para troca das que foram trazidas de bordo da embarcação; os gemidos mandados da enxovia pelos escravos aí detidos, e que todos os dias eram barbaramente açoitados; o empestado fedor da nojenta cloaca amalgamado com o fumo, que exalavam os cornos, em que trabalhavam alguns dos velhos encarcerados mais diligentes; tudo concorria para alterar a guarnição, já assaz debilitada pelos atos violentos anteriormente praticados” (Muniz Tavares, “História da Revolução de Pernambuco em 1817”, 2ª ed., 1884, pp. 212-214).

CRISE

A Revolução Pernambucana de 1817 marca o esgotamento da suserania portuguesa sobre o Brasil – mesmo com a corte ainda no Rio de Janeiro.

O “Reino Unido” ao de Portugal e Algarves, estabelecido oficialmente em dezembro de 1815 – com a sede do reino instalada no Brasil desde 1808 -, já era insuficiente para o nosso país, que, economicamente, extrapolara os limites dessa união. Em resumo, o próprio Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passara, mesmo com o rei morando aqui, a ser um entrave para o nosso crescimento. É esse esgotamento que a Revolução de 1817 sinaliza, apenas um ano e três meses após a oficialização do Reino Unido.

Porém, quais eram esses limites da união com Portugal? O Brasil ultrapassara o estatuto de colônia. Que limites, então, constrangiam o país, no quadro do “Reino Unido”?

Aqueles decorrentes do agravamento da submissão de Portugal à Inglaterra, aceitos pelo governo de D. João VI em 1810, especialmente através do Tratado de Comércio e Navegação.

A posterior tentativa de recolonização do Brasil, depois da Revolução do Porto (1820), é, consciente ou inconscientemente, uma tentativa portuguesa de se adequar à submissão aos ingleses, ainda que seus promotores tenham sido os liberais, que se mostravam tão arrogantes com D. João VI e D. Pedro. Porém, em seus planos de reconstrução (“regeneração”) de Portugal, a recolonização do Brasil somente assumia tanta importância porque afastavam a priori a possibilidade de romper com a dependência econômica com os ingleses, ainda que atacassem a submissão a eles nos aspectos politicamente mais escandalosos (o melhor exemplo é a demissão de Beresford, após a revolução de 1820: com anuência da Coroa, que tinha por sede o Rio de Janeiro, os ingleses, através do general William Beresford, governaram diretamente Portugal, como se fosse uma sua colônia, de 1809 até 1820 – não somente após a invasão francesa, mas por 10 anos após o fracasso da última tentativa francesa de ocupar Portugal).

Certamente, pela via da recolonização do Brasil, jamais os liberais portugueses iam conseguir, como não conseguiram, reconstruir e regenerar o seu país. Pela simples razão de que esta política levava ao resultado oposto, ao implicar na manutenção da dependência à Inglaterra.

Esse novo patamar de submissão, a partir de 1810, levou a um desastre econômico precisamente naquela parte do Brasil que passara, com a ascensão do algodão como principal mercadoria exportável – obviamente, para a Inglaterra -, a ter o papel-chave em nossa economia.

A crise em Pernambuco – e a Revolução republicana de 1817 – foi um sinal agudo e doloroso de que a submissão econômica do Brasil à Inglaterra, via Portugal, já era insuportável.

Vinte e dois dias após a eclosão da revolta em Pernambuco, o encarregado de negócios do governo francês no Rio de Janeiro, Jean-Baptiste Maler – um homem que entrava em pânico ao ouvir a palavra “revolução”, que lhe sugeria a visão da guilhotina e cabeças cortadas – procurou explicá-la aos seus chefes em Paris:

“… o território (…) extremamente produtivo em algodão, é estéril em comestíveis e gêneros de primeira necessidade, de sorte que o pão para os ricos e a mandioca para a classe indigente vinha de fora e era comprada por preços muito elevados. Ávidos especuladores monopolizavam os carregamentos que chegavam e os revendiam a retalho ao público da maneira a mais arbitrária. Os clamores e as queixas gerais despertaram enfim o indolente Montenegro [governador de Pernambuco], que encarregou o brigadeiro do exército Salazar de tomar algumas medidas para conter o monopólio e reprimir a desordem. Mas, este oficial-general, não tendo podido satisfazer a esperança e os votos do público, cometeu-se ainda o injusto dislate de propor às tropas dar-lhes as rações de pão em espécie e de lhes abonar 16 soldos por cada saco de mandioca, cujo preço no mercado era de 50 soldos” (cit. in Oliveira Lima, “D. João VI no Brasil”, 2º vol., 1908, pp. 787-788).

O francês, nota Oliveira Lima, errava nas causas: “a razão da escassez de comestíveis de primeira necessidade é que Maler falsamente atribuía à improdutividade do terreno da costa e matas para essa cultura. [John] Luccock acertadamente a fornece ao falar também na carestia dos mantimentos, da farinha nomeadamente, porque pagando o algodão melhor, na província se não cultivavam bastante gêneros alimentícios, como mandioca e feijão. Por outro lado a capital consumia abundantes provisões de boca, provocando sua importação, e a guerra do Sul [a invasão da Banda Oriental, o futuro Uruguai, pelos portugueses] com seus repetidos fornecimentos estava fazendo encarecer todos os gêneros. Para cúmulo a estação de 1816 fora muito seca no Norte, portanto escassas as safras” (idem, p. 788, grifos nossos).

[NOTA: John Luccock, comerciante inglês que residiu por 10 anos no Brasil, em 1820 publicou um livro importante sobre o nosso país entre 1808 e 1818: “Notes on Rio de Janeiro and the Southern Parts of Brazil”.]

Mas, continuemos com a análise de Oliveira Lima sobre as causas da Revolução de 1817:

“Destas circunstâncias combinadas derivou-se neste ponto o sofrimento do povo pernambucano, quando os plantadores e comissários andavam em maré de fortuna com o aumento, que chegou a 500 por cento, do preço do algodão por motivo da guerra recente, de 1812 e 1813, dos Estados Unidos contra a Inglaterra, da extinção em 1815 do bloqueio continental e da perspectiva de mais largas exportações de tecidos da Inglaterra para os velhos mercados europeus os novos mercados latinos do Novo Mundo, tornando-se indispensável a matéria prima, para cujo suprimento não chegava a produção norte-americana” (grifo nosso).

Em suma, a agricultura para exportação, com a elevação dos preços do algodão destinado às fábricas inglesas e a consequente concentração da mão de obra escrava nessa cultura, arrasara com a agricultura destinada ao consumo interno. O resultado do aumento das exportações foi um aumento das importações – com o encarecimento e escassez dos alimentos – para o consumo da população livre e escrava.

TRATADO

Esse labirinto comercial era, claramente, uma consequência da ultra-submissão portuguesa, oficializada pelo tratado de 1810.

Possivelmente, a maior unanimidade – se é possível falar em “maior” quando se trata de algo unânime – já conseguida entre os historiadores que trataram do Brasil, está na avaliação desse tratado comercial com a Inglaterra.

Até mesmo Calógeras, em geral propenso a simpatizar com o lado direito – isto é, antinacional – do espectro ideológico, afirma que “os tratados de 19 de fevereiro de 1810” foram um “triunfo diplomático e financeiro para as praças exportadoras da Grã-Bretanha” porque “entregavam à Inglaterra, contra o próprio Portugal, o comércio privilegiado do Brasil” (J. Pandiá Calógeras, “A Política Exterior do Império”, Vol. 1, RIHGB, 1927, p. 342, grifo nosso).

Assim ele resume as cláusulas do Tratado de 1810:

“… as alfandegas cobrariam, não mais 24%, como mandava a carta régia de Abertura dos portos, de 28 de Janeiro de 1808, mas 15%, quando as próprias importações de Portugal eram oneradas com 16 %. A base das cobranças era ad-valorem, provado o preço pelas faturas. Óbvia, a facilidade do contrabando por meio de declarações inexatas. Para julgar os pleitos entre ingleses e nacionais, continuava instituído um juiz conservador dos ingleses. Duraria eternamente o tratado comercial, só podendo ser revisto e modificado por aprazimento mútuo, e decorridos quinze anos de sua vigência. As demais cláusulas sobre reciprocidade e sobre regimes de exceção só tinham valor e alcance para os mercadores de Londres, e deixavam praticamente aos portugueses sem proteção” (idem, p. 344, grifos nossos).

Oliveira Lima – historiador (e também diplomata) que examinou o período joanino com simpatia – resume:

“No domínio comercial o ato mais importante e de mais graves consequências do reinado americano de Dom João VI foi o tratado de 1810, arrancado à condescendência anglófila de D. Rodrigo de Souza Coutinho [depois, conde de Linhares] ao cabo de dois anos de laboriosas conversações e tenazes esforços por parte do representante britânico. Era Lord Strangford um desses diplomatas (…) que a Inglaterra costuma exportar para certos países; que têm mais de protetores do que de negociadores, e que impõem com mais brutalidade do que persuasão o reconhecimento egoísta dos interesses dos seus concidadãos e da sua nação. (…) [a Inglaterra] deixara de ocultar seus fins, que já se podiam qualificar de francamente imperialistas” (Oliveira Lima, op. cit, p. 374).

Strangford era um troglodita. Há um episódio que bem o demonstra: a abertura dos portos do Brasil, em 1808, não “aproveitava então à marinha mercante portuguesa, sim à inglesa, e foi realmente decretada muito para compensar das suas perdas os aliados do Reino, senhores do mar e únicos para quem naquela data tinha valor a concessão, a qual contrabalançou de algum modo o prejuízo resultante dos portos peninsulares trancados [pela invasão de Napoleão] ao seu comércio. A pior consequência da medida foi de todo modo para Portugal porquanto, não sendo país manufatureiro e consumindo relativamente pouco dos gêneros coloniais, o que excluía um intercâmbio regular, vivia economicamente das comissões, dos fretes e do lucro do entreposto para os outros países” (idem, p. 192).

Porém, os ingleses não ficaram satisfeitos. Em um ofício para Londres, Strangford relata que “exprimindo-lhe D. João a esperança de ter satisfeito ao Governo de S.M.B. [Sua Majestade Britânica] a abertura dos portos ao comércio do mundo, [Strangford] responde ‘que esta medida não podia deixar de causar bom efeito na Inglaterra mas necessariamente produziria maior satisfação se tivesse sido autorizada a admissão de navios e manufaturas britânicas em condições mais vantajosas que as concedidas aos navios e mercadorias de outras nações estrangeiras’.” (cf. Tobias Monteiro, “A Elaboração da Independência”, ed. cit., p. 74).

Entretanto, é forçoso reconhecer, como escreveu, ainda em 1810, Hipólito da Costa, que o problema do tratado de 1810 esteve menos na selvageria de Strangford que na subserviência do futuro conde de Linhares – e, acrescentamos, de D. João.

A síntese de Oliveira Lima – um dos três principais historiadores de nossa Independência, ao lado de Tobias Monteiro e Octávio Tarquínio de Souza – é mais essencial que a de Calógeras:

“O tratado de 1810 foi franca e inequivocamente favorável à Grã-Bretanha (…). … quaisquer favores concedidos o seriam em detrimento do futuro eventual das indústrias brasileiras, pois, sendo ainda muito pouco conhecidos no próprio Brasil os produtos naturais da terra, impossível se tornava dizer se muitos deles não se prestariam a fins industriais. (…) Nunca todavia ficou tão marcada esta relação de dependência [de Portugal em relação à Inglaterra] como no tratado de 1810”.

O livro de Oliveira Lima sobre o período de D. João é de 1908. No entanto, há trechos que revelam problemas e preocupações bastante atuais:

“… deve-se registrar a grande devastação das matas do litoral por efeito da permissão, dada aos ingleses no tratado, de nelas cortarem madeiras de construção para as suas embarcações. A madeira carregada para a Inglaterra o foi não somente para uso nos estaleiros, como para todas as aplicações possíveis no país de destino e noutros países”.

Em seguida, o historiador pernambucano descreve a estagnação econômica do Brasil sob o regime do tratado de 1810 e considera:

“Ao passo que os gêneros coloniais entraram a baixar depois da paz geral [1814/1815], mercê da crescente produção de Cuba e dos Estados Unidos, fazendo as exportações destas terras temível concorrência ao nosso algodão, ao nosso açúcar e ao nosso fumo, (…) as pobres manufaturas do Reino viram-se afastadas em proveito das superiores manufaturas britânicas, pela redução que às últimas fora concedida. Igualmente, exerceu essa redução pernicioso efeito sobre certas indústrias e culturas incipientes no reino ultramarino, tais como da seda, do anil, da cochonilha, do cânhamo, do trigo, dos tecidos de algodão, dos curtumes e das salinas, que a metrópole anteriormente impedira e que à sombra da franquia de 1808 tinham começado a medrar sob bons auspícios. (…) não podia o tratado com a Inglaterra deixar de representar para Portugal uma capitulação e para o Brasil uma inferioridade” (cf. Oliveira Lima, op. cit., pp. 375-383).