CARLOS LOPES

(HP, 30/03/2012)

Muitos dos que viveram as turbulentas décadas de 60, 70 e 80 – e nelas se formaram, como é o nosso caso – frequentemente se surpreendem, ou ficam indignados, quando conquistas básicas daqueles anos (e estamos nos referindo, sobretudo, aos avanços do conhecimento, isto é, de consciência) são ignoradas, como se nunca tivessem existido, por certos sujeitos, inclusive autoridades e homens públicos. Para esses, é, mais ou menos, como se aqueles anos não tivessem sido vividos pelo povo brasileiro e pela Humanidade – ou, pior ainda, como se aqueles anos tivessem que ser ignorados, exceto em seus aspectos mais superficiais. E, realmente, quando o objetivo é retroagir no tempo, é necessário passar por cima do conhecimento já alcançado.

Compreende-se, perante isso, o sentimento de perplexidade ou de indignação: nenhum ser humano, exceto um degenerado, pode se conformar com a anulação do próprio passado, pois não existimos sem ele – significaria a anulação de nós mesmos.

No entanto, para além dos problemas históricos mais evidentes – é claro que essa tentativa de anulação é um resíduo da contrarrevolução ostensiva, a ditadura do que se chamou “neoliberalismo”, que sucedeu aos problemas no Leste europeu da década de 90 -, o mais importante continua sendo, sempre, que essa negação do que já foi conquistado é uma tentativa de impedir que tanto o povo brasileiro, quanto a Humanidade, tenham um futuro.

Com toda razão, um dos luminares da civilização, Sigmund Freud, em 1927, escreveu: “quanto menos um homem conhece sobre o passado e o presente, mais inseguro será o seu julgamento sobre o futuro”.

Por isso, este artigo é dedicado aos nossos filhos, que, graças à luta do povo brasileiro, não tiveram que viver o passado difícil que nós vivemos. Certamente, a eles corresponde a superação de outras dificuldades. Esta é apenas uma pequena e possível ajuda para que vivam o que vem pela frente.

1

Comecemos por um exemplo.

Quem será, leitor mais jovem, o autor das seguintes palavras?

“A política econômica e financeira do governo atual tem sido a política da valorização do dinheiro e da desvalorização do trabalho… a valorização do dinheiro na mão dos que têm dinheiro (…). Não sendo capazes de criar uma indústria e empregar esse capital em qualquer atividade produtiva, eles se reservam, (…) na sua função de usurários, emprestarem o dinheiro a 12, 14, 18 e 20%. É isto o que eu denomino de valorização do dinheiro. (…) Portanto, a política que se está seguindo, da valorização do dinheiro, é a da desvalorização do trabalho, é precisamente a política da perseguição do trabalhador e da produção; ao passo que a política que nós devemos fazer é a do barateamento do dinheiro (…). E para que todos tenham oportunidade de trabalhar é preciso que não lhes falte o necessário crédito, sempre que tenham uma boa ideia a executar. É, exatamente, o inverso do que se está fazendo atualmente, o que é preciso fazer para o futuro”.

Se o leitor não adivinhou, para facilitar, vamos fornecer mais outro trecho do mesmo autor:

“Nega-se ao trabalhador uma parcela de dinheiro para reajustamento de seus salários, alegando-se que isso afetará o custo de produção. Mas aumenta-se a parcela de juros do dinheiro (…). O custo de produção não baixa. Antes pelo contrário: com a redução de meios para desenvolver-se, esse custo aumenta cada vez mais. (…) O custo da produção (…) nada mais é, dentro do sistema capitalista em que vivemos, do que a resultante da soma de duas parcelas: o custo do dinheiro e o custo do trabalho. O que se visa fazer é aumentar o custo do dinheiro e diminuir o custo do trabalho, isto é, reduzir (…) as possibilidades dos trabalhadores pleitearem reajustamento de salários. Não me parece que esta seja a melhor forma de se baratear a produção, nem, tampouco, a melhor maneira de se estimular a produção”.

Sim, leitor, quem será esse autor? Por último, mais um trecho, pois nós estamos aqui para ajudar o leitor, mais ainda os mais jovens:

“… um dos erros maiores é o do cerceamento do crédito… a criação do monopólio do dinheiro, que se está efetuando no Brasil, representa uma das mais impressionantes ofensivas do poder financeiro contra a produção e contra os valores do trabalho e de iniciativa… A alta finança (…) está governando o país. As forças de produção estão sendo subjugadas e aniquiladas”.

2

O autor de todos os trechos acima é o senador Getúlio Vargas, em 1947 – e o governo a que ele se refere é o governo Dutra.

Na época, Getúlio combatia a “ditadura econômico-financeira que está funcionando como um garrote contra todas as forças da produção… ditadura mais rígida, mais severa, mais inabalável e irredutível do que a que se derrubou” (discurso no Senado, 03/07/1947 – todas as citações de Getúlio estão em: Pedro Paulo Zahluth Bastos, “Qual era o projeto econômico varguista?”, TD nº 161, IE/UNICAMP, Campinas, maio 2009).

No mesmo discurso, o então senador da República, ex-presidente e futuro presidente, abordou a relação entre o desenvolvimento e o aumento dos salários reais:

“… a industrialização é o anseio de todos os povos, porque a indústria representa a fase mais elevada da civilização… Como se combater o pauperismo sem a valorização do trabalho? Como se valorizar esse trabalho sem eficiência? Como se alcançar eficiência sem a multiplicação do valor do homem pela energia da máquina?”.

Em discurso anterior, ele analisara a relação entre crescimento e inflação – mostrando o desastre inevitável a que conduziam as políticas recessivas, de derrubada do crescimento, supostamente, para “combater a inflação”:

“Parece lógico que a solução para o problema não é restringir créditos e, sim, aumentar a nossa produção e riqueza, aumentando, portanto, os bens, as mercadorias e os serviços. (…) Mas não é esta a opinião do ilustre Presidente do Banco do Brasil, orientador geral da economia e das finanças nacionais. ‘A produção’, declara sua senhoria em seu Relatório – ‘não se pode desenvolver de modo ilimitado’. E continua dizendo mais ou menos o seguinte: que, existindo excesso de meios de pagamento e não existindo possibilidade de aumento de produção, é indispensável reduzir os meios de pagamento. Doutrinariamente, esse ponto de vista estaria certo, se não houvesse mais possibilidade de aumento de produção, isto é, se o Brasil tivesse alcançado a saturação econômica. O grande mal de ler muitos livros estrangeiros, sem traduzir os problemas, limitando-se à tradução das palavras, reside precisamente nisso. Irving Fisher escreveu dentro do problema norte-americano e nós nos encontramos num país onde podemos verificar um subconsumo e uma subprodução. Muito longe de alcançarmos o ilimitado, precisamos produzir, e produzir muito, para a grandeza de nosso País e bem-estar de nosso povo… Se há falta, bens, mercadorias e serviços ainda se podem desenvolver, estando, assim, muito longe do limite de saturação” (discurso no Senado, 30/05/1947).

Por uma questão de justiça, registremos que Irving Fisher, hoje um santo da capela neoliberal, também estava errado em relação aos EUA – não apenas na sua atitude na depressão de 1929, que jogou num interceptor oceânico a sua reputação, mas na posterior oposição à política do presidente Franklin Delano Roosevelt.

Pela mesma razão, registremos que o presidente do Banco do Brasil a que se refere Getúlio, o industrial e médico Guilherme da Silveira, dono da Fábrica de Tecidos Bangú, como ministro da Fazenda, mudou sua opinião e foi por outro caminho na política econômica. Mas, então, 1949, já era tarde para o governo Dutra.

Quanto a Getúlio, ele sabia do que falava – no balanço do seu primeiro governo (1930-1945), ressaltou:

“Desde 1930 até 1944, os meios de pagamento passaram do índice 100 para o índice 720 (…). A emissão de papel-moeda não tem uma relação tão estreita com os preços, conforme se afirma. (…) Os que falam em baixa de produção em relação ao aumento de meios de pagamento, é preciso que reflitam sobre o índice de aumento de volume não só dos gêneros alimentícios como das matérias primas, que, de 100 em 1929, passou para 354 em 1944, e o índice de produção industrial básica, que, de 100 em 1929, passou para 1.217 em 1944. Relativamente à produção industrial brasileira, não existe uma estatística completa (…). Temos, porém, possibilidades de chegar a uma estimativa bem superior ao índice de 700, considerando-se produção industrial a atividade de construção civil. Não há um desequilíbrio tão violento entre os meios de pagamento e os bens de consumo. E este ponto é, precisamente, o ‘calcanhar de Aquiles’ da orientação monetária do governo. E é precisamente devido a esse erro que a produção nacional se reduzirá na proporção da redução dos meios de pagamento, porque inegavelmente tivemos (no governo anterior) um forte aumento não só no meio circulante como na moeda escritural. Mas isto representava apenas a média geral das necessidades de desenvolvimento de um país. Numa situação de economia já saturada, esse aumento de meios de pagamento pode determinar grandes crises. Numa nação como o Brasil, de economia em evolução, o aumento dos meios de pagamento, acompanhado pelo aumento de bens de consumo – que, como se está verificando, se efetuou – e ainda por uma elevação proporcional da tributação, que retira os excessos da circulação pelo meio fiscal, não representa o menor perigo. Perigo, sim, é a redução dos meios de pagamento. E tanto mais grave quando vai alcançar toda a estrutura do Estado e não somente a vida econômica do país” (discurso no Senado, 3/07/1947, grifos nossos).

Isso é, essencialmente, quase tudo o que se pode falar sobre combate à inflação, desde um ponto de vista racional. As décadas posteriores somente fariam confirmar – infelizmente, menos pelos acertos do que pelos equívocos, ao se ignorar a sua advertência – o juízo de Getúlio.

3

Isso foi há 65 anos.

No entanto, há mais de um ano a atual equipe do Ministério da Fazenda e a atual diretoria do Banco Central vêm pregando o aumento de juros (a “valorização do dinheiro”) e a derrubada do crescimento como remédio contra a inflação – e sem que haja nenhum surto inflacionário: os aumentos de preços em 2011, além de relativamente pequenos, não tinham, fundamentalmente, origem interna. Num país sem defesas, destruídas nos dois mandatos tucanos que antecederam o governo Lula, eram uma consequência da especulação com commodities em Chicago e Nova Iorque.

Ao lado disso, ou como corolário, o BC desencadeou uma campanha contra os aumentos reais de salário, isto é, contra a “valorização do trabalho”. Não pode haver melhor definição da política econômica implementada a partir de janeiro de 2011 do que a fornecida por Getúlio, há 65 anos: “valorização do dinheiro e desvalorização do trabalho” – em suma, favorecimento do “monopólio do dinheiro”.

4

Assim, segundo disse o BC há apenas três semanas, é preciso conter os aumentos reais de salário porque “aumentos de salários incompatíveis com o crescimento da produtividade” causam inflação (cf. BC, Ata da 165ª reunião do Copom, item 28, 07/03/2012).

O que são “aumentos de salários incompatíveis com o crescimento da produtividade”?

Peculiarmente, o BC não diz que os salários não podem crescer mais do que a produtividade – o que já seria, como veremos a seguir, uma aberração.

A tese (?) atual é outra: aumentos salariais podem impedir (“ser incompatíveis com”) o crescimento da produtividade. Nem precisam, pelo jeito, “superar” o crescimento da produtividade para causar inflação – pelo contrário, os aumentos salariais têm que ser contidos porque, se deixados sem contenção, eles é que impediriam “o crescimento da produtividade”.

Como seria possível tal fenômeno, é algo que não cabe a nós explicar. Na Grécia, onde os gênios do FMI e do BCE levantaram tal teoria, rapidamente viu-se que era uma vigarice para reduzir os salários (não somente os salários reais, mas, inclusive, os nominais), escamotear o assalto do país pela invasão dos monopólios financeiros externos e pelo câmbio implícito no euro (pois as economias nacionais continuam existindo, mesmo quando uma nação mais fraca adota a moeda de outra mais forte, ainda que sob a forma de “moeda comum” – o câmbio, que é um preço oriundo da relação entre economias nacionais, portanto, também continua existindo).

5

A incompatibilidade de aumentos salariais com o aumento da produtividade parece estar na mesma categoria da possessão diabólica ou das aparições de vampiros, lobisomens e mulas sem cabeça – porém, não é tão inocente quanto essas superstições.

Ao inverso, essa campanha cretina pelo arrocho teve um efeito direto sobre os aumentos salariais em 2011: o “patamar médio dos aumentos reais”, considerando como índice de inflação o INPC-IBGE, ficou em 1,38%, contra 1,68% em 2010 (cf. Dieese, “Balanço das negociações dos reajustes salariais em 2011”, Estudos e Pesquisas nº 59, março/2012).

Parece uma pequena diferença, mas esse é um daqueles casos em que a média mais esconde do que revela, pois significa que:

I) Os acordos salariais com aumentos reais superiores a 5%, caíram de 4,1% dos acordos (2010) para 1,6% do total de acordos em 2011.

II) Os acordos com aumentos reais entre 4,01% e 5%, caíram de 3,4% (2010) para 1,4% do total dos acordos salariais em 2011.

III) Os acordos que conseguiram aumentos reais de 3% a 4%, caíram de 8,8% (2010) para 6,4% dos acordos salariais em 2011.

IV) E até os que conquistaram aumentos reais de 2% a 3%, caíram de 16,2% (2010) dos acordos para 15,1% do total em 2011.

V) Assim, 69,7% dos acordos salariais obtiveram aumentos reais que vão de zero a apenas 2% acima do INPC-IBGE. Em 2010, essa faixa mais baixa dos acordos que não tiveram perdas salariais era 62,9% dos acordos.

VI) Do mesmo modo, em 2010 a parcela de acordos que obtiveram aumentos reais acima de 2% foi 32,5% do total de acordos. Em 2011, essa parcela caiu para 24,5%.

Sintomaticamente:

“Considerando o ICV-DIEESE como deflator, o percentual de negociações que registraram aumento real em 2011 cai para 78% – o menor dos quatro anos considerados [2008: 96,6%; 2009: 94%; 2010: 80,3%] – e o percentual das negociações com registro de perdas reais sobe para quase 22% do total – o mais elevado do período [2008: 3,4%; 2009: 6%; 2010: 19,7%]” (cf. Dieese, loc. cit.).

O ICV-Dieese é um índice de custo de vida da cidade de São Paulo, ao invés do INPC-IBGE, que cobre as nove maiores cidades e suas zonas metropolitanas, além de Brasília e Goiânia. Mas é significativo porque São Paulo é a cidade com o maior parque industrial, com a maior estrutura de serviços e com o maior número de acordos salariais do país.

Em suma, em 2011, com a sinalização aos empresários da campanha pelo arrocho salarial do BC, houve uma regressão quanto aos aumentos reais.

No entanto, em 2010 (referência para os aumentos e reajustes de 2011) o PIB cresceu 7,5%, a produção industrial aumentou 10,5% e a produtividade da indústria, se calculada pela fórmula do IBGE (produção física/horas pagas), aumentou 6,1%.

É verdade, como observa o Dieese, que, além disso, “poucas negociações lograram conquistar ganhos reais acima da variação do PIB e PIB per capita – aqui tomados ilustrativamente como indicadores dos ganhos de produtividade da economia – nos últimos quatro anos” (idem).

Mas nunca, nos últimos anos, os aumentos salariais estiveram tão longe do crescimento, seja da produção, quanto da produtividade – não importa qual o critério para cálculo ou avaliação desta – do ano anterior, quanto em 2011.

6

Entretanto, toda essa conversa sobre a suposta necessidade de conter os aumentos salariais por causa da “inflação” e da “produtividade” foi desmoralizada há mais de 50 anos.

Quando o então ministro de Planejamento do primeiro governo da ditadura, Roberto Campos, em junho de 1964, propalou que os aumentos salariais eram causa da inflação (ao lado do déficit público e do “excesso” de crédito público para as empresas nacionais), provocou um escândalo tão grande que passou os anos seguintes se defendendo.

Segundo Roberto Campos, os salários não podiam crescer “mais que a produção e a produtividade” – como teria acontecido, ainda segundo ele, nos governos Getúlio, Juscelino e Jango.

Quanto à produção, era uma evidente mentira (cf. IBGE, “Estatísticas do Século XX”, 2007, tabela I.1.1 – “Brasil: População, PIB, PIB ‘per capita’ e deflator implícito do PIB, 1901-2000”).

Quanto à produtividade, ainda que existam inúmeras fórmulas e concepções sobre o assunto, também. Mais abaixo abordaremos a questão com mais detalhe – por agora, basta registrar que um dos indicadores mais evidentes do crescimento da produtividade, o aumento do investimento, exposto pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF ou FBKF), cresceu bem mais que os salários entre 1950 e 1963 (cf. IBGE, idem, “II – Formação Bruta de Capital Fixo e estoque de capital”).

Porém, o escândalo maior não foi devido a essas duas mentiras, mas a uma terceira: a própria suposta teoria, mais afeita ao ramo das perversões do que à economia política. É verdade que não era inédita: uma conhecida múmia da época, Eugenio Gudin, responsável, no governo Café Filho (1954-1955), por uma das mais desastrosas gestões do Ministério da Fazenda, já havia aparecido com essa pérola desde os anos 30. Mas, ambos, Gudin e Roberto Campos, copiaram-na de autores – todos porta-vozes de magnatas monopolistas – residentes em outras plagas.

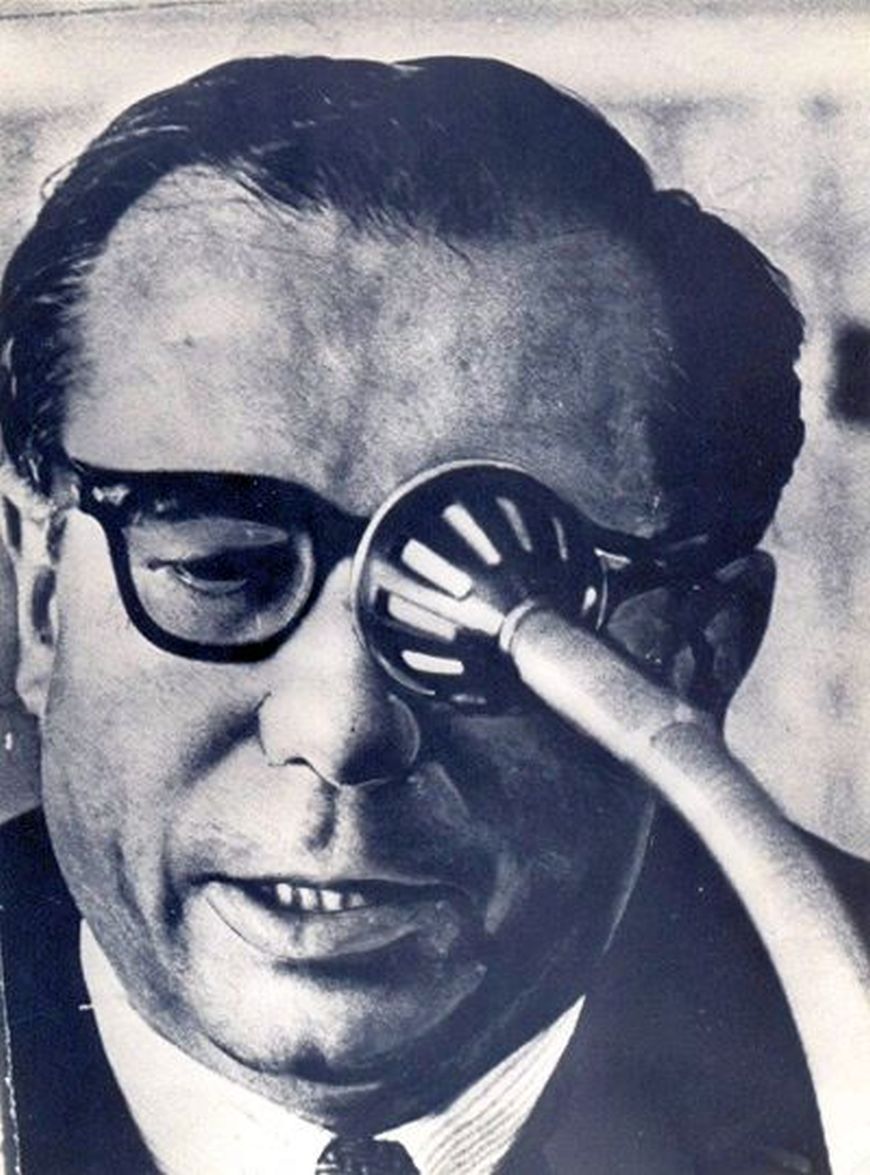

Alguém (nos escapa, na memória, o autor) já disse que Roberto Campos “jamais defendeu uma ideia que já não tivesse sido formulada, antes, em inglês”. Estaríamos prontos a concordar, se não fosse uma injustiça para com as ideias. O notório Bob Fields, um incompetente que fracassou em todos os negócios em que se meteu – ou foi metido –, jamais defendeu ideias. Ele defendia os interesses dos monopólios e carteis dos EUA. Fora isso, desconhece-se, da parte dele, algum indício de pensamento, pelo menos no sentido que os humanos dão a esta palavra.

7

As defesas de Roberto Campos do arrocho salarial adiantaram muito pouco, ou, para ser preciso, absolutamente nada: 13 anos depois, em 1977, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Luís Inácio da Silva, conquistaria projeção nacional – o que quer dizer, apoio quase total da população, inclusive dos economistas, exceto os que serviam à ditadura ou ao capital estrangeiro – quando afirmou que era uma fraude atirar sobre os aumentos salariais reais a responsabilidade pela inflação, ao exigir a reposição nos salários do índice de inflação de 1973, que fora falsificado.

Depois de várias manipulações nos índices, o escândalo estourara quando o Banco Mundial (BIRD) publicara, nesse ano de 1977, um relatório com uma frase: “A figure of 22.5% for the rate of inflation in 1973 has been used instead of the official figure of 12.6% (‘Foi usado um número de 22,5% para a taxa de inflação de 1973, ao invés do número oficial de 12,6%’)”.

Em suma, concluiu-se, o governo informara ao BIRD um índice de inflação que escondia dos brasileiros, para diminuir os reajustes de salários.

No ano seguinte, 1978, o então ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, admitiu a fraude, em relatório do governo, “mostrando que o critério de manipulação tinha sido: usar os preços tabelados pelo governo, ao invés dos preços de mercado (isto é, realmente pagos pelas donas de casa). Disse também que, embora o IPC oficial tivesse sido de 13,7% em 1973, seu valor correto era 26,6%; o item ‘alimentação’, que era de 16,4%, devia ser elevado para 41,4%” (v. Antonio Carlos M. Mattos, “A Inflação Brasileira”, cap. 8, “História dos índices de inflação”, 1ª ed., Vozes, 1987; 2ª ed. virtual atualizada: www.amattos.eng.br/Public/Livro_Inflacao/~homebook.htm).

O que isso provava? Simplesmente, que o objetivo da política econômica era não repor nos salários a inflação, ou seja, reduzir o salário real – e não que os aumentos salariais causassem inflação, até porque ela existia com todo o achatamento salarial: o IPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), depois da fraude de 1973, subiu para 33,85% (1974); 31,21% (1975); 44,83% (1976); e 43,06% (1977), sem que houvesse nenhuma reposição do que foi perdido, em 1973, nos salários – o que desembocou nas greves operárias que levantaram o país a partir de 12 de maio de 1978.

8

Em 1964, Bob Fields não conseguiu convencer nem o empresariado: para executar a política de arrocho salarial, Campos & Bulhões (o ministro da Fazenda) tiveram que, em setembro de 1965, proibir os empresários, por três anos, de concederem reajustes aos trabalhadores, exceto por uma fórmula de confisco salarial, fabricada pelo mesmo Simonsen que depois seria ministro da Fazenda – sob pena de multa para os que desobedecessem (lei nº 4.725/65).

Além disso, os empresários foram proibidos de conceder qualquer reajuste em intervalo menor que 12 meses.

Para submeter os trabalhadores a esse esbulho, a ditadura aumentou a repressão sobre o movimento sindical, pois, dizia Roberto Campos, papagueando o neofascista (quer dizer, neoliberal) von Hayek, “o poder sindical é essencialmente o poder de privar alguém de trabalhar com os salários que estaria disposto a aceitar”. Como todo mundo sabe, é o trabalhador, individualmente, quem escolhe livremente o seu salário…

Para garantir essa liberdade de ter o couro arrancado, 814 sindicatos sofreram intervenção somente em 1964-1965 (cf. CGTB, “Liberdade e democracia só com unicidade sindical”, cit. in Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, Alfa-Omega, 2004 – o autor registra, também, que 70% das diretorias de confederações sindicais foram cassadas).

9

Porém, qual era a defesa que Bob Fields fazia do arrocho salarial?

Nas suas palavras:

“Muitos empresários se sentiriam felizes se tivessem um mercado mais ativo para suas mercadorias. (…) O remédio para isso seria uma elevação geral de salários, a fim de dar poder aquisitivo aos assalariados, aumentando-lhes a procura de bens de consumo. (…) A única solução durável e realista (…) é um incremento de produtividade da mão de obra ou do equipamento (…). O enfoque populista (…) propugna maciços reajustamentos salariais, que, por excederem o crescimento possível da produção e produtividade, alimentam a espiral de preços. (…) O desenvolvimentismo é sem dúvida parte de verbiagem populista” (Roberto Campos, “Ensaios contra a maré”, Rio, 1969, Apec, págs. 50 e 200, grifo nosso – cit. in M. H. P. dos Santos, “Roberto de Oliveira Campos, homem de ação do governo Castelo Branco”, Fundação Seade, São Paulo em Perspectiva, vol. 14, nº 2, 2000, p. 116).

Tudo isso era, já na época, de um ridículo atroz. Era evidente que os reajustes salariais apenas repunham a inflação passada – no melhor dos casos com algum aumento real, que não fazia mais que minimizar a queda no poder aquisitivo até a próxima convenção ou dissídio.

Mas, além dessa questão prática, havia – e há – um quiproquó na ideia de jerico de que os aumentos de salários não podem ultrapassar uma suposta “produtividade” (que nada tem a ver com a produtividade real ou seu conceito teórico – essa “produtividade” tem apenas a função de servir de pretexto para arrochar os salários).

O quiproquó (quid pro quo) consiste no seguinte:

O aumento da produtividade, do ponto de vista do empresário, não antecede o aumento da produção e a chamada “propensão ao consumo”. Pelo contrário, não há como aumentar a produtividade sem aumentar o consumo e a produção.

Os neoliberais, com sua grosseira estupidez, veem o aumento de produtividade como uma simples (e, claro, individual e arbitrária) decisão do empresário – que seria, como disse Marx sobre a concepção da economia política vulgar, uma espécie de Robinson Crusoe, isolado em sua ilha.

Mas essa vulgaridade, certamente, não existe – é somente uma fantasia ideológica de quem não se preocupa com a produção e muito menos com o crescimento, para não falar da sociedade.

Evidentemente, não é o consumo que determina a produção; esta é que determina o consumo – mas essa verdade da economia política não apaga o fato, que tem de ser levado em conta na política econômica, de que nenhum empresário aumentará seu investimento (a compra de máquinas e equipamentos, meios de transporte, ou terrenos e edificações para aumentar a capacidade de produção da sua empresa) se considerar que o aumento da produção e da produtividade, correspondentes ao aumento do investimento, não será absorvido pelo mercado, ou seja, que o aumento de sua produção não encontrará compradores.

Hoje em dia, depois de anos de esquecimento e difamação, com a atual crise, há um “revival” de citações (mais que das ideias, apresentadas, em geral, de forma distorcida por monetaristas e neoliberais) do economista inglês John Maynard Keynes.

Os economistas da escola de Keynes estão certos quando formulam que “a sustentabilidade do crescimento da produtividade depende, essencialmente, de fatores atuando pelo lado da demanda agregada” (isto é, do consumo, ou “propensão a consumir”, incluído aqui o consumo industrial – cf. Carmem Aparecida Feijo e Paulo Gonzaga M. de Carvalho, “Uma interpretação sobre a evolução da produtividade industrial no Brasil nos anos noventa e as ‘leis’ de Kaldor”, Nova Economia, BH, vol. 12, nº 2, jul./dez. 2002, p. 57).

Da mesma forma, estão certos ao formular, ao modo de uma função matemática, que “a variável independente é a taxa de crescimento da produção industrial e a dependente é a taxa de crescimento da produtividade industrial” (idem, pág. 62). De forma geral: a taxa de crescimento da produção industrial determina a taxa de crescimento da produtividade industrial; esta última é determinada por aquela.

Como, então, aumentar a produtividade com um arrocho nos salários que significa uma redução da “demanda agregada” (isto é, no consumo e na “propensão a consumir”) e, consequentemente, ao frustrar as expectativas dos empresários, uma redução na produção e no investimento?

Até agora não apareceu quem fosse capaz de fazer essa mágica. O aumento do consumo, para o empresário, é o melhor estímulo ao aumento do investimento, portanto, ao aumento da produtividade.

10

Mas, diria o sr. Mantega, esquecendo-se do que ele mesmo escreveu no passado, agora convertido em neo-neoliberal: se o consumo aumentar mais que o investimento, haverá inflação, pois as pessoas procurarão artigos de consumo sem que as empresas possam produzi-los em quantidade suficiente para suprir essa demanda, logo, os preços se elevarão – e, logo, o remédio é derrubar a produção e o consumo antes que aconteça essa desgraça.

Isso seria verdade se o aumento do consumo, além de ocupar toda a capacidade ociosa da indústria, excedesse o aumento da capacidade instalada, determinado pelo investimento.

No entanto, além de ser difícil encontrar casos desse tipo, isso nada tem a ver com a economia brasileira atual.

A charlatanice está, portanto, em sacar da algibeira uma situação hipotética (aliás, pré-fabricada) para se contrapor a uma situação real. Uma forma de argumentar muito fácil – mas falsa de fio a pavio. Por exemplo: se os empresários gastarem todos os seus lucros com aumentos de salários, certamente que irão falir. O difícil é achar um empresário que faça isso – e, ainda por cima, não seja internado pela família num hospício.

Vejamos a seguinte tabela:

Em 2003, ano em que o Brasil estava se recuperando da crise em que o governo Fernando Henrique lançara o país, o investimento (expresso pela FBCF – Formação Bruta de Capital Fixo, definida como a variação do estoque de capital fixo pelo gasto das empresas com máquinas, equipamentos, meios de transporte, terrenos e edificações) caiu mais que o consumo. Será difícil aparecer alguém (embora, sempre existem os malucos) argumentando que, para que a economia fosse “equilibrada”, o consumo deveria cair mais que o investimento, pois é evidente que isso faria o investimento cair ainda mais.

Nos outros anos, o aumento do consumo somente superou o aumento do investimento em 2005 e 2009 – exatamente os dois anos, fora 2003, em que o crescimento do país foi mais baixo durante o governo Lula.

Em 2011, houve, digamos assim, um empate técnico – mas devido a uma redução abissal do aumento do investimento, mais que do aumento do consumo.

11

Por aqui se vê a consistência (e as consequências) da política dos srs. Mantega & Tombini, aquela que pretendia (e ainda pretende) aumentar os investimentos privados através de cortes nos gastos de custeio e investimentos públicos.

Com o pretexto de que o consumo estava aumentando mais que o investimento, o crescimento do investimento foi derrubado de 21,3% (2010) para 4,7% (2011).

Resultado: a inflação de 2011 (6,5%), ano em que o país cresceu apenas 2,7%, foi maior que a de 2010 (5,9%), quando o Brasil cresceu 7,5%.

Sobre esse pretexto para a derrubada do crescimento, na ata da 156ª reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), encerrada no dia 19/01/2011 (a primeira desde a posse da presidente Dilma), constava, no item 24, a seguinte frase:

“O Comitê avalia como relevantes os riscos derivados da persistência do descompasso entre as taxas de crescimento da oferta e da demanda” (grifo nosso).

Essa frase, em seguida, foi repetida nada menos do que em sete atas das reuniões do Copom:

I. na ata da 157ª reunião (02/03/2011) – item 24;

II. na ata da 158ª reunião (20/04/2011) – item 25;

III. na ata da 159ª reunião (08/06/2011) – item 25;

IV. na ata da 160ª reunião (20/07/2011) – item 24;

V. na ata da 161ª reunião (31/08/2011) – item 25;

VI. e, sob forma ligeiramente modificada, nas atas da 162ª reunião (19/10/2011) – item 28 – e da 163ª reunião (30/11/2011) – item 29. Nessas duas últimas, elogia-se o papel do “superávit primário” (isto é, o desvio de verbas públicas para os juros) no “arrefecimento” do “descompasso”.

12

Mas, voltemos à tabela.

O que se pode concluir é que, em todos os anos em que houve crescimento substancial do país, o aumento do investimento superou largamente o aumento do consumo – esta é a razão porque, apesar do aumento nos salários reais desde a posse de Lula na Presidência (sobretudo do salário mínimo, que teve uma valorização de 53%), a capacidade ociosa da indústria ficou sempre acima de 17%, mesmo no ano em que houve maior aumento de consumo (2010), não por acaso o ano em que houve, também, maior aumento do investimento.

O crescimento real do conjunto dos salários foi menor que o do salário mínimo – o que corresponde à justa política de valorização do salário mínimo, estabelecida pelo presidente Lula.

Vejamos uma segunda tabela:

O aumento real de salário dos trabalhadores não se aproxima do aumento do investimento, exceto nos anos em que houve sensível redução do crescimento do país.

O aumento da massa salarial foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento do emprego, não principalmente pelo aumento dos salários reais. O que não é pouca coisa, considerando o país devastado – e desempregado – que Lula teve que administrar, ao assumir a Presidência.

13

A conclusão é que o suposto “descompasso” entre “as taxas de crescimento da oferta” (o aumento da capacidade produtiva e da produtividade, determinados pelo aumento do investimento) e “as taxas de crescimento da demanda” (o aumento do consumo ou da procura por bens de consumo, determinados pelo aumento da renda real) nunca existiu. Era, única e exclusivamente, uma fraude para aumentar os juros.

E se tivesse existido?

Também a solução não poderia ser a de derrubar o crescimento – problemas do crescimento se resolvem com o crescimento.

Mas o fato é que não existiu.

14

Já que o nosso tema são as verdades históricas, examinemos brevemente uma situação que, com frequência, é levantada pelos torquemadas do crescimento como suposta justificação ao garrote sobre a economia: os problemas após o Plano Cruzado.

Sucintamente, esses problemas foram devidos ao fato do governo de então, ao contrário do governo Lula, não ter agido para aumentar rapidamente o investimento, ao não estancar a principal hemorragia dos recursos do país na época: a dívida externa.

O Plano Cruzado foi instituído em fevereiro de 1986. Nos últimos anos da ditadura, em que o país foi sangrado pelos aumentos de juros dos EUA, tornando insustentável a dívida externa, o percurso do investimento (também aqui expresso pela Formação Bruta de Capital Fixo – FBCF) fora o seguinte:

-

-

negativo em 1981 (-12,15%);

-

negativo em 1982 (-6,8%);

-

mais negativo ainda em 1983 (-16,33%);

-

continuou negativo em 1984 (-0,18%);

-

e, em 1985, com o fim da ditadura e o afastamento da sua equipe econômica, aumentou 8,76%, bem melhor, mas sem compensar a débàcle anterior.

-

Todos esses dados são do IBGE: Contas Nacionais, “Formação bruta de capital – var. real anual 1971/2011”.

Para uma abordagem dos problemas após o Cruzado, v. Nilson Araújo de Souza, “Economia Brasileira Contemporânea – de Getúlio a Lula”, Atlas, S. Paulo, 2007, págs. 179-184.

15

Portanto, a situação após a ditadura nada tem a ver com a situação logo após o governo Lula, em que, no último ano, a FBCF aumentou +21,3% – com uma média de crescimento, em oito anos, de +7,5% ao ano (enquanto o consumo, em média, aumentou +4,5%).

A derrubada no aumento do investimento em 2011 não foi um fenômeno econômico “natural” (se é que isso existe) ou “espontâneo” – o que parece óbvio, mas, diante do charivari atual, somos obrigados a repeti-lo – e, muito menos, “necessário”.

Também nada teve a ver com a “crise internacional”, como o sr. Mantega tentou passar na última terça-feira (ver slides 3, 4 e 5 da sua apresentação, “Novas medidas do Plano Brasil Maior”, Brasília, 03/04/2012).

Tanto quanto a derrubada do crescimento, a diminuição do investimento em 2011 (de +21,3% para +4,7%) foi uma redução forçada:

-

-

pelo corte nos investimentos e gastos públicos: além da queda de 18% nos desembolsos do BNDES e de um corte, na execução, de 39,6% dos investimentos orçamentários autorizados pelo Congresso, as “despesas correntes”, ou de custeio, um dos esteios do crescimento no governo Lula, foram impiedosamente difamadas e bloqueadas pelo sr. Mantega (cf. STN/Siafi, “Execução Orçamentária por Grupo Natureza de Despesa – GND, LOA 2011”, 31/12/2011. NOTA: estamos incluindo aqui, no que foi executado em 2011, também os gastos com “restos a pagar” de anos anteriores; se considerarmos somente os gastos de 2011 referentes ao Orçamento do próprio ano, o resultado é mais baixo: no conjunto da execução orçamentária, os gastos efetivos com “restos a pagar” foram 4,7% do total; mas, quanto aos investimentos orçamentários, foram 52,18% das despesas dessa rubrica – cf. STN/Siafi, “Resultado fiscal GND”, 31/12/2011);

-

pelo aumento violento do juro real: em sete meses, a taxa real básica de juros foi de 4,8% (dezembro/2010) para 6,8% (julho/2011) – o que significa que ela passou do dobro para o triplo da segunda colocada;

-

pelo arrocho no crédito – é verdade que atenuado quando as desastrosas consequências das medidas iniciais estavam à vista: mesmo assim, em 2010, a expansão do crédito foi de 20,5% (contra 15,2% em 2009); em 2011, com toda a atenuação, ficou em 19%;

-

de cumplicidade com o câmbio deformado pelos juros e manipulado para destruir a indústria nacional: em janeiro de 2011, o câmbio em relação ao dólar (média mensal) caíra para R$ 1,6693; em abril, estava em R$ 1,5843; em julho, em R$ 1,506; melhorou um pouco a partir de setembro (R$ 1,7235 – em março último, esteve em R$ 1,7841), mas nada que possa evitar o dumping cambial contra a produção interna, encarecendo o que é produzido em real e barateando o que entra com preço em dólar; mas, segundo o sr. Mantega, podia ser pior…

-

não menos importante, pelo arrocho salarial: em 2011, sobretudo no salário mínimo e nos salários dos servidores; mas também pela campanha contra os aumentos reais em geral, que fez cair a média de aumento real nas negociações salariais do último ano.

-

Sobre essa última questão – a campanha contra os aumentos salariais – temos aqui um aspecto especialmente perverso.

16

Derrubar o aumento da produção industrial de 10,5% (2010) para 0,3% (2011) – derrubando, portanto, também a produtividade – e, ao mesmo tempo, pregar que os aumentos de salários “não podem ser incompatíveis com o aumento da produtividade”, é, se os leitores nos permitem a expressão exata, coisa de escroques.

O que se está pregando é a redução do salário real – até porque, calculada com a fórmula usada pelo BC, a produtividade caiu -0,2% em 2011.

Mas o que fez a produtividade cair não foram os aumentos salariais – e sim a política econômica de freio ao crescimento. No entanto, simultaneamente, postula-se que os aumentos salariais têm que ser contidos para não prejudicar “o aumento da produtividade” – que foi derrubado pelos próprios postuladores da contenção salarial.

Talvez fosse interessante aplicar essa regra da “produtividade” aos proventos dos diretores do Banco Central.

Fora esse caso, antigamente chamava-se a isso descarregar a recessão, ou a política recessiva, sobre os trabalhadores. O que é verdade – e, como no passado, também é verdade que essa política não é apenas contra os trabalhadores: que mercado interno terão os empresários nacionais com uma política de contenção dos aumentos reais de salário?

17

Atualmente, a fórmula usada pelo BC (ver os seus sucessivos relatórios anuais) para cálculo da produtividade é a divisão da produção física pelo número de horas pagas na indústria (produtividade=produção física/horas pagas).

É óbvio, por essa fórmula, que se a produção é derrubada pela política do governo, a produtividade cairá, exceto se os empresários demitirem em massa para diminuírem as horas pagas.

Por aqui se vê que o conto do vigário sobre “aumentos salariais incompatíveis com o aumento de produtividade” é uma campanha não somente pelo arrocho salarial, mas pelo desemprego – o que é explícito na algaravia sobre qual a “taxa natural” de desemprego no Brasil, como se existisse tal estupidez em lugar que não os panfletos neoliberais de Milton Friedman & quejandos.

18

A fórmula usada pelo BC não é a única proposta para se calcular a produtividade. Nela há, inclusive, um problema conceitual: no sentido em que sempre se falou de “produtividade”, esta se relaciona com as condições técnicas da indústria, ou seja, com o desenvolvimento e a incorporação de tecnologia. Mas a indústria brasileira não regrediu, em um ano, nas suas condições tecnológicas. No entanto, a produtividade calculada por essa fórmula recuou -0,2% em 2011, simplesmente porque o aumento da produção física (o numerador da fórmula) cresceu apenas 0,3%, devido, sobretudo, às importações subsidiadas pelo câmbio e aos juros altos.

Porém, mesmo usando essa fórmula, os salários reais cresceram bem menos do que a produtividade nos últimos anos: de 2003 a 2010, o rendimento médio real dos trabalhadores com carteira assinada subiu a uma média anual de 1,1%, contra uma elevação média anual de 2,3% da produtividade calculada dessa maneira.

Como nem todos os trabalhadores com carteira assinada são trabalhadores industriais, comparemos, então, com o salário real médio na indústria paulista: este se elevou a uma média anual de 1,5% de 2003 a 2010, contra os 2,3% da produtividade.

Mas, seja qual for a fórmula, dizer que aumentos reais de salário “podem ser incompatíveis” (??) com o aumento da produtividade, sobretudo quando é a política econômica que está derrubando a produtividade, é a mesma coisa que tentar proibir os trabalhadores de melhorar as suas condições de vida. Presume-se, portanto, que estas só podem piorar – e que devem piorar, pois só assim os trabalhadores estarão mostrando que são “responsáveis”…

Como o aumento da produtividade é uma função do aumento da produção (caso contrário, não há elevação do investimento para aumentar a produtividade), é evidente que o risco para a produtividade está nas políticas recessivas, na política viciosa de derrubar o crescimento. A afirmação das atas do BC, portanto, tem o papel de jogar sobre os trabalhadores o custo da própria política da equipe econômica.

Em suma, oferece-se aos empresários uma cenoura – a redução ou contenção dos aumentos reais de salários – para que eles aceitem (ou, supostamente, compensem) a derrubada da produção e dos lucros.

Keynes afirmou que a economia (aquilo que os marxistas chamam economia política) é uma “ciência moral”. Neste sentido, não é fora de foco observar que a atual equipe econômica trata aos trabalhadores como escravos e aos empresários como muares. Pois somente muares seriam incapazes de enxergar, para além da cenoura diante de seus olhos, que o outro lado da contenção salarial é o estreitamento do mercado interno – isto é, do mercado dos empresários nacionais, sobretudo numa época em que o mercado externo não é muito promissor.

Certamente, não é a primeira vez que isso acontece na História do Brasil. O problema é que isso está em completo descompasso com o programa da presidente Dilma.

19

E não apenas com o programa da nossa presidente, aprovado maciçamente pelos eleitores.

Todo o desenvolvimento nacional – antes de tudo, o crescimento da indústria nacional – desde 1930 baseou-se, precisamente, na melhoria das condições de vida do povo.

A partir do final da década de 60, Fernando Henrique, Serra e outros tentaram argumentar, contra Celso Furtado, que o crescimento poderia ser baseado na concentração de renda e na dependência – e comemoraram, como vitória da sua tese, o crescimento nos anos da ditadura.

No entanto, Celso Furtado estava certo ao apontar que, com essa base, a economia iria inevitavelmente para a estagnação – e, acrescentamos nós, para o retrocesso.

Quantos anos durou o crescimento dependente e concentrador de renda sob a ditadura, que o governo e a mídia de então promoveram a “milagre brasileiro”? Seis anos: de 1968 a 1973.

Em 1974, com sua redução, a própria ditadura foi obrigada a mudar, ainda que parcialmente, com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), a base do crescimento – na direção apontada por Getúlio.

Mas nem isso durou muito tempo, devido ao “parcialmente” que grifamos no parágrafo anterior – a crise da dívida externa, que levou ao fim da ditadura, é recente demais para que tenhamos, aqui, de entrar em mais detalhes.

20

Em 1964, ficou evidente que, além dos trabalhadores, os empresários nacionais – tão pejorativamente citados por Mr. Bob Fields – também tinham razão: estavam certos em desejar “um mercado mais ativo para suas mercadorias”, o que somente era possível através de “uma elevação geral de salários, a fim de dar poder aquisitivo aos assalariados”.

Na época, o que jogou a produção e a produtividade para baixo não foram os aumentos salariais, mas a política recessiva de Campos & Bulhões, com seu “tripé” (por alguma razão psicológica, o reacionarismo econômico não vive sem um “tripé”) de arrochos: salarial, creditício e nos gastos públicos.

Segundo o autor da fórmula salarial de arrocho usada por Campos & Bulhões, o depois também ministro Mário Henrique Simonsen, os salários reais, em três anos (1964-1967), foram reduzidos em 25%. Ou seja, perderam ¼ do poder aquisitivo. É isso que Simonsen registra – com um comentário cínico:

“São dados estatísticos. É o óbvio ululante. Se era preciso aumentar a taxa de câmbio real, aumentar os aluguéis reais e elevar as tarifas públicas, como isso seria possível? Se houvesse aumento do salário real, o sujeito não ganharia o prêmio Nobel de Economia, ganharia o Nobel de Física. Teria descoberto a maneira de se criar a matéria do nada. A queda de salário real ali era inevitável” (JB, 03/03/1996 – cit. in M. H. P. dos Santos, ibidem, p. 117).

Simonsen sempre considerava “inevitável”, e até “matematicamente provado”, aquilo que eram apenas interesses que defendia ou representava.

Mas, não por acaso, escrevendo 32 anos depois sobre sua colaboração com Campos & Bulhões no arrocho salarial, esqueceu-se da inflação. Pelo contrário, fala na suposta necessidade de aumentar certos preços: o câmbio (para facilitar importações e remessas de lucros das multinacionais), os aluguéis (congelados por Jango, em resposta à especulação), as tarifas (para diminuir o déficit público – ou seja, para aumentar os pagamentos da dívida pública e fornecer garantia aos bancos estrangeiros para empréstimos).

Sinteticamente: “a característica essencial do novo regime era o fato de ser controlado, desde fora, pelo imperialismo estadunidense, ou seja, o fato de ser antinacional. (…) [o arrocho salarial era] uma exigência fundamental dos monopólios estrangeiros (…). … apresentava-se como uma condição estrutural do novo padrão de reprodução do capital, na medida em que esse exigia a superexploração da força de trabalho” (v. Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, Alfa-Omega, 2004).

A tagarelice de Bob Fields sobre produção e produtividade escondia, ou, melhor, tinha o objetivo de rebaixar o salário real, aumentando a exploração sobre o trabalho, e, como consequência, possibilitar o aumento das remessas de lucro das multinacionais para suas matrizes.

Evidentemente, como já vimos, falar em aumento de produtividade com queda do consumo, da produção e do investimento é coisa de maluco – ou de canalha. O que era óbvio já no governo Castelo Branco, quando foi a política econômica que derrubou a produção – tanto pelo lado da oferta, com o arrocho no crédito às empresas nacionais, quanto pelo lado da demanda, com o arrocho salarial. Em resumo:

“A parte do produto nacional líquido destinada ao investimento líquido em capital fixo reduziu-se de 14,05% em 1964 para 11,88% em 1967. A taxa de formação bruta do capital fixo caiu no mesmo período de 20,10% para 18,05% (Cf. IBGE. Anuário Estatístico, vários números; FGV. Conjuntura Econômica, vários números). Quanto ao investimento industrial, só houve uma elevação em 1966 (17%), reduzindo em 1964 (-9%), estancando em 1965 (2%) e voltando a reduzir em 1967 (-4%) (Cf. Suzigan, Wilson e outros. ‘Crescimento industrial no Brasil; incentivos e desempenho recente’, Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1974, Relatório de Pesquisa no. 26, p. 121, tabela II.5)” – v. Nilson Araújo de Souza, “A Longa Agonia da Dependência”, Alfa-Omega, 2004).

Era assim que Roberto Campos, ao promover o maior arrocho salarial da História do país em três décadas e meia, se apresentava como defensor do “investimento”, da “produção” e da “produtividade”…

21

Tudo isso é conhecido, mas às vezes parece esquecido, assim como o fato de que a política de Campos & Bulhões arrastou o país para a mais grave crise econômica desde 1929 – até Lacerda comparou essa crise à do hediondo governo Campos Sales, no início do século XX, quando, sob o tacão dos bancos ingleses, houve uma contração de 24,3% nos gastos públicos, uma hipervalorização cambial de 70,8% do mil-réis em relação à libra esterlina, as alfândegas dos portos do Rio e de Santos foram hipotecadas aos bancos externos, e é difícil estimar o quanto o país regrediu, pois os -0,48% de crescimento calculados retrospectivamente pelo IBGE parecem subestimados, diante de um governo que faliu até metade dos bancos, inclusive o Banco do Brasil (cf. Wilson Suzigan, “Industrialização e política econômica: uma interpretação em perspectiva histórica”, PPE, vol. 5, nº 2, dez./1975, p. 446).

Campos Sales, como se sabe, saiu da Presidência debaixo de pedradas e com um único defensor – um sujeito de nome Alcindo Guanabara, uma rara vocação de puxa-saco, não somente de Campos Sales, mas dos ingleses.

22

Por fim, como o leitor sabe, a verdade existe.

Certamente, também existem os confusionistas e os confundidos, os reacionários e os elementos de má-fé – categorias não necessariamente excludentes – que afirmam que ela não existe ou que é meramente um artefato subjetivo: “a verdade dele”, “a sua verdade”, “a minha verdade”, etc.

No entanto, permanece a questão, bem enunciada por Freud:

“O pensamento científico não difere, em sua natureza, da atividade normal do pensamento que todos nós, crentes ou descrentes, empregamos ao cuidar de nossos assuntos na vida corrente. (…) Seu esforço é no sentido de chegar à correspondência com a realidade – ou seja, com aquilo que existe fora de nós e independentemente de nós, e, segundo nos ensinou a experiência, é decisivo para a satisfação ou a decepção de nossos desejos. A essa correspondência com o mundo externo real, chamamos de ‘verdade’ ” (S. Freud, “A Questão de uma Weltanschauung”, Novas conferências introdutórias sobre psicanálise, 1933, Ed. St. Bras. XXXV).

E assim é, leitor.