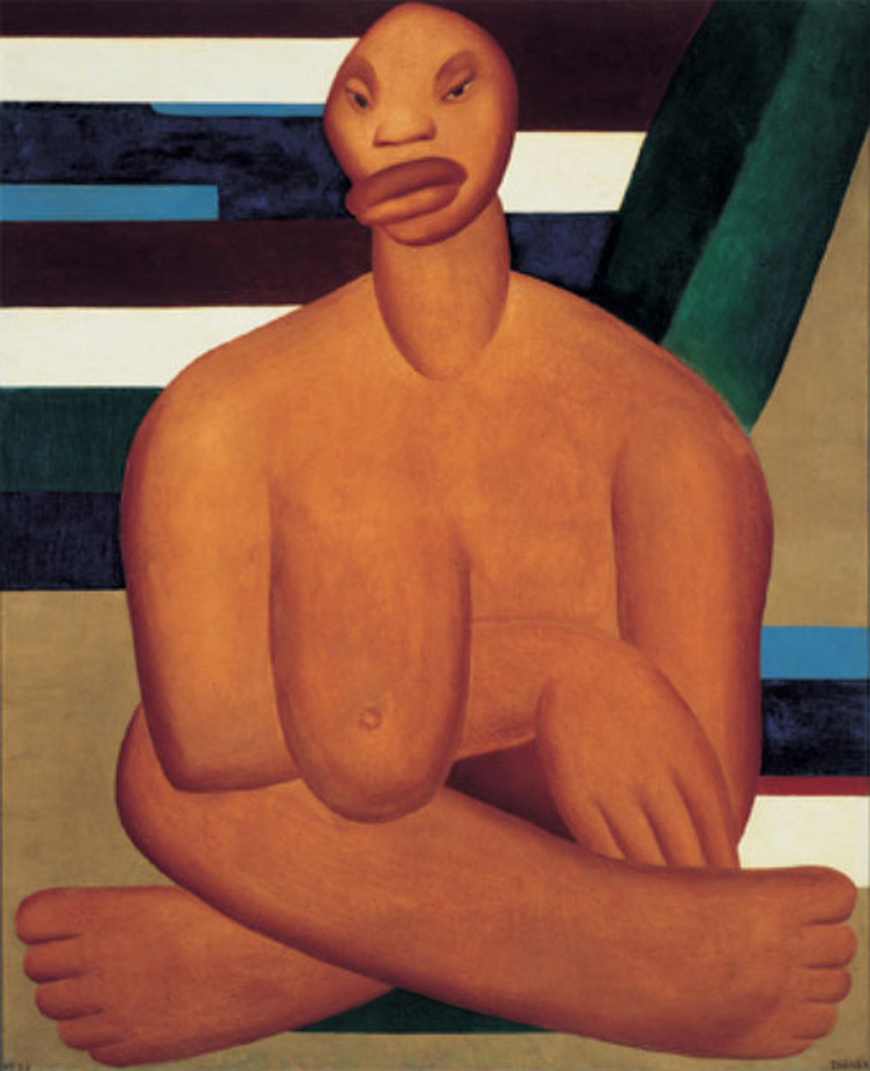

A Negra de Tarsila é (…) um arquétipo. Depois dela o modernismo brasileiro produziu um número expressivo de representações de negros e mestiços. Não é nosso objetivo contestar sua importância histórica, apenas nos perguntamos sobre a produção obliterada pela militância modernista que a celebra

MARALIZ DE CASTRO VIEIRA CHRISTO

Guignard (1896 – 1962), entre os anos 30 e 40, realizou vários retratos de personagens negros, dentre eles sua empregada, Irene. O pintor expressa a individualidade de Irene, que posa para o artista, como tantas damas da sociedade o fizeram. Irene saiu da cozinha, onde ainda está confinada a negra de Armando Vianna.

A empregada limpa os metais sem o mínimo interesse. Triste e entediada não nos interpela, não nos olha como Irene livre momentaneamente de seu lugar social. Reconhece-se certo sentimento melancólico, com o qual alguns estudiosos começam a caracterizar o negro, desde as análises de Rodrigo Naves sobre a Negra tatuada vendendo caju, de Debret.

Todas essas aproximações arbitrárias visam perceber o processo iconográfico de construção do quadro de Armando Vianna, que não só representa uma negra no papel de empregada doméstica, mas busca recuperar sua humanidade ao reconhecer-lhe a individualidade, no momento em que a faz desviar-se da atenção ao trabalho.

A essas aproximações gostaríamos de somar mais uma, que arriscamos sugerir, proposta, talvez, pelo próprio artista. Trata-se do quadro de Edouard Manet, Un bar aux Folies-Bergère, de 1882.

Muito se tem escrito a respeito do quadro de Manet, sobre suas ambiguidades, sobre o lugar ocupado pela garçonete. Fixaremos-nos apenas na humanização da balconista, em seu desconforto, alienação e tristeza, em contraste com o ambiente festivo de um café-concerto parisiense. T. J. Clark, em seu livro A pintura da vida moderna; Paris na arte de Manet e de seus seguidores, assim a situa:

… não me parece que a garçonete seja animada pela própria alienação, e sim ser posta e composta e confinada por esta última; a alienação é sentida como uma espécie de fúria e perfeição com a qual a moça se arma contra seu entorno. Ela está apartada – essa é a melhor descrição.

Confinada entre a mesa e o armário, a empregada negra de Armando Vianna também se aliena contra seu entorno, mesmo que solitário. Alguns elementos pictóricos acentuam o diálogo entre as obras, a exemplo dos reflexos azuis que passeiam por ambas, assim como as cores quentes das laranjas em Manet e do tecido vermelho no quadro de Vianna.

Ao aproximar-se da representação de Manet, o pintor brasileiro dá à solidão da empregada negra, uma dimensão universal.

Em síntese, Limpando metais se enquadra numa produção de imagens que, apesar de diminuta, se estabelece desde a Abolição. Mesmo sem um levantamento rigoroso, os quadros mais conhecidos permitem perceber a preocupação sobre o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. As opções são pessimistas: desaparecer pela miscigenação, permanecer reclusa na periferia e morros, ou aprisionar-se na cozinha, trabalhando sempre. O alienar-se da negra de Armando Vianna é, de certa forma, a conscientização desse processo.

O ESQUECIMENTO

- Precisamente nesse ano duas negras entram em cena: uma de Armando Vianna, outra de Tarsila do Amaral. A história já é conhecida: Armando expõe a sua na 31ª Exposição Geral da NBA, ela recebe a Medalha de Prata, é incorporada ao acervo do Museu Mariano Procópio, em data ainda indeterminada, e por lá é esquecida. Quanto à negra de Tarsila, produzida em Paris, exibida com entusiasmo por Fernand Léger aos seus alunos, reproduzida na capa de poemas escritos por Blaise Cendrars, tornou-se rapidamente símbolo de ruptura absoluta; antes dela nada mais existira no Brasil.

Uma pequena nota da historiadora Aracy Amaral, em seu livro sobre Tarsila, reconhece a tradição anterior apenas para demonstrar a ruptura proporcionada pela obra da artista paulista.

O preto já fora tema de artistas anteriores (como Abigail de Andrade, Modesto Brocos, Lucílio de Albuquerque, entre tantos outros, e mesmo em desenho, de 1920, de V. do Rêgo Monteiro), porém nunca com a intencionalidade e projeção que assinalamos nesta obra.

Diversos já escreveram sobre A negra de Tarsila do Amaral, destacando sua muita ou pouca ousadia face aos padrões vanguardistas, a reminiscência do passado colonial ou pessoal, enraizado nas fazendas do interior paulista. A foto de uma antiga empregada de família é costumeiramente reproduzida para enfatizar a relação afetiva da artista com seu tema, sugerindo uma possível origem iconográfica. Todavia, sempre que vejo a reprodução de uma pequena imagem de Iemanjá do séc. XIX, não posso deixar de reconhecer nela a negra de Tarsila.

Alexandre Eulálio muito bem caracterizou neste aspecto a tela:

O modelo vivo proposto numa indiferente pose de nu vai ser transfigurado com inteira dramaticidade. E a sua Negra redunda monumentalizada dentro do espírito da estatuária tradicional africana, numa livre estilização em que vigor expressivo e hieraticidade majestosa vêm sublinhados com toda a ênfase. […] A figura ritual da antepassada mediadora, sentada no chão como num trono, as pernas cruzadas, realizava com a presença expressionista um mergulho no inconsciente. Reencontrando no fundo de si mesma as negras vestidas da sua infância sul-americana de filha de fazendeiro, ela aceita desmitificar a chita paternalista, toda má consciência, das mães-pretas oficiais, e as desnuda num gesto amoroso que é pura ousadia tanto no nível da forma como no nível do conteúdo.

A Negra de Tarsila é, portanto, um arquétipo. Depois dela o modernismo brasileiro produziu um número expressivo de representações de negros e mestiços. Não é nosso objetivo contestar sua importância histórica, apenas nos perguntamos sobre a produção obliterada pela militância modernista que a celebra.

Analisar Limpando metais inevitavelmente nos leva a indagar sobre sua inserção na história da arte brasileira. O quadro, hoje ignorado, foi reconhecido por sua época, correspondeu a expectativas, pertenceu a uma tradição que, apesar de pouco articulada e numerosa, igualmente buscara pensar o lugar social de parte significativa da população brasileira.